|

伊藤四十二

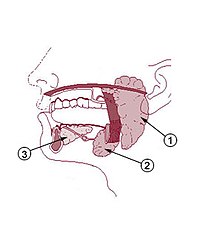

伊藤 四十二(いとう よそじ、1909年1月9日 - 1976年6月9日)は、日本の薬学者(臓器薬品化学・生理化学)。学位は薬学博士(東京帝国大学・1945年)。静岡薬科大学名誉教授、社団法人日本薬学会名誉会員。 東京帝国大学医学部助教授、岐阜薬学専門学校教授、東京大学医学部教授、東京大学薬学部教授、東京大学薬学部学部長、東京大学附属図書館館長、東京大学総長代理、静岡薬科大学学長(第3代)などを歴任した。 概要兵庫県出身の薬学者である[1]。唾液腺ホルモンに関する研究で知られるとともに[1][2]、ヒト胎盤性ラクトゲンを世界で初めて発見したことで知られている[3]。日本の生理化学が発展する基礎を作った一人とされており[2]、生物系薬学を確立したことで知られている[4]。東京帝国大学[2]、岐阜薬学専門学校[1]、東京大学などで教鞭を執った[1][2][5]。東京大学にて附属図書館の館長と[2][5][6]、総合図書館の館長を兼務していたが[6]、文書化や図書館の重要性にいち早く着目していた[5]。14年がかりで国際十進分類法の改訂を実現させ[3]、その普及に尽力するなど[5]、図書館情報学においても足跡を残した。静岡薬科大学では学長に就任したが[1][2][5]、在職中に死去した。 来歴生い立ち1909年(明治42年)1月9日、兵庫県神戸市にて生まれた[7]。国が設置・運営する東京帝国大学に進学し[2][5][† 1]、医学部の薬学科にて学んだ[2][5][† 2]。1931年(昭和6年)3月、東京帝国大学を卒業した[2]。それに伴い、薬学士の称号を取得した[† 3]。なお、後年になって「唾液腺ホルモンの研究」[2][8]と題した博士論文を執筆し、1945年(昭和20年)9月28日に薬学博士の学位を取得している[8][† 4]。 薬学者として 大学卒業後は、母校である東京帝国大学に採用され[2]、医学部の副手として着任した[2]。医学部においては、臓器薬品化学教室に所属していた[2]。1942年(昭和17年)には東京帝国大学の医学部にて助教授に昇任した[2]。 太平洋戦争終結後、1948年(昭和23年)に東京大学の医学部にて教授に任じられた[1][2]。医学部においては薬学科の講義を担当し[2]、臓器薬品化学講座を主宰した[2]。のちに薬学部が設置されると、そちらの教授となった。薬学部においても引き続き臓器薬品化学講座を受け持っており、通算20年以上にわたって主宰した[2]。なお、東京大学においては、薬学部の学部長[2][5]、評議員[2]、附属図書館の館長[2][5]、総合図書館の館長[6]、総長代理[2]、などの要職を歴任した[2]。東京大学での勤務の傍ら、公的な役職も兼任していた。総理府の機関である日本学術会議においては[† 5]、ドキュメンテーション研究連絡委員会[6]、学術情報研究連絡委員会[6]、および、学術情報研究連絡委員会の傘下のUDC小委員会薬学分科会にて[6]、それぞれ委員を兼任しており[6]、科学技術会議においては1959年(昭和34年)から第四部会の専門委員を兼任していた[6]。文部省の審議会等である学術奨励審議会においては[† 6]、1959年(昭和34年)から1967年(昭和42年)まで学術情報分科審議会の委員を兼任していた[6]。 東京大学を定年退職すると[2]、静岡県により設置・運営される静岡薬科大学の学長に選任された[1][2][5][† 7]。1969年(昭和44年)に学長として着任した[1][5]。静岡薬科大学での勤務の傍ら、公的な役職も兼任していた。文部省の審議会等の一つである大学設置審議会においては、1974年(昭和49年)より会長を兼任していた[5]。 リンパ腫と肺炎を患い[5]、1976年(昭和51年)6月9日午後3時36分[5]、静岡県静岡市の静岡済生会総合病院にて死去した[5]。これに伴い、静岡薬科大学では同年6月から同年9月まで關屋實が学長事務取扱を務め、同年10月に上尾庄次郎が後任の学長に正式就任した。 研究  専門は薬学であり、特に臓器薬品化学や生理化学といった分野の研究に従事していた。日本の生理化学が発展する基礎を作った一人であり[2]、生物系薬学の確立に尽力したことで知られている[4]。なかでも唾液腺ホルモンの研究が著名であり、博士号もこの研究で取得している[2][8]。「唾液腺ホルモンの化学的研究」[2][9]が評価され、1958年(昭和33年)4月7日に日本薬学会学術賞が授与されている[9]。なお、それと同時に薬事日報賞も授与されている[9]。 また、1961年(昭和36年)には、世界に先駆けてヒト胎盤ラクトゲンについて発表した[3][10]。のちに『American Journal of Obstetrics and Gynecology』は、当時の伊藤の論文を産婦人科学の古典として再録している[11]。金尾素健は「記念すべき論文の最初の部分が再掲載され、先生の業績が『研究のクラシック』として不動の地位を築いた旨の紹介がしてあった」[3]と評している。これを受けて、伊藤は「図書館や情報の仕事に長年かかずらったり、大学設置審議会の仕事がいそがしかったりで、研究室を離れて久しく、気にかけていたが、これで研究者として終りを全うすることができてなによりうれしい」[3]と述べている。 学術団体としては、日本薬学会[2]、日本薬史学会[12]、日本生化学会[13]、などに所属していた。なお、日本薬学会は、日本薬剤師会との統合により戦後の一時期は日本薬剤師協会学術部となっていたが、1962年(昭和37年)に再び分離している[14]。伊藤は1951年(昭和26年)より幹事[2]、理事[2]、副会頭[2]、といったさまざまな要職を歴任した[2]。1964年(昭和39年)4月の第84年会においては[15]、組織委員会の委員長に就任した[2]。1967年(昭和42年)には日本薬学会の会頭に就任している[2]。これらの功績により、1973年(昭和48年)には名誉会員の称号が贈られた[2]。日本生化学会においても理事などを務めた[13]。 そのほか、昭和39年(1964年)から昭和44年(1969年)まで東京大学にて附属図書館および総合図書館の館長を同時に兼務しているが[6]、ドキュメンテーションや図書館活動の重要性にいち早く着目し[5]、国際十進分類法にも深くかかわった[2][5]。1953年(昭和28年)から1966年(昭和41年)にかけて14年がかりで国際十進分類法の615(薬学)改訂を実現させ[3]、日本語版、ドイツ語版、英語版の発刊にも尽力した[5]。 国際十進分類法の615(薬学)の問題点を議論するため日本薬学会にドキュメンテーション委員会が設置されると[2]、その委員長に就任した[2]。当時の国際十進分類法にはさまざまな問題点が指摘されていた[16]。たとえば、薬理作用の配下の標数には薬物名が列挙されており[16]、薬理学的な細分化ができなかった[16]。また、615.71/.79の構成が611(解剖学)と同様の構成となっており[16]、神経を中心に据えた近代薬理学的な分類と合致していなかった[16]。さらには、興奮薬としても消毒薬としても用いられるアルコールをはじめ、複数の薬理作用を持つ薬物は、各薬理作用の配下に重複して記載されていた[16]。加えて、ペニシリンやストレプトマイシンなどの抗生物質は、615.77(外用薬‐化学療法薬)の配下に615.779.93として一括して分類されており[16]、それらを再分類するにはさらに長大な標数を必要とした[16]。挙句の果てには「おそらくヨーロッパの民間薬で、日本の生薬学專門家にも判らない正体不明のもの」[16]にまで標数が割り当てられている状況であった[16]。 伊藤らは日本薬学会において検討を重ねた。その結果、最終的に615.7を全廃して全く新しい標数を割り当て直すことにし[17]、作用(615.2)と物質(615.3)とを分離した構成とするなど[17]、「UDC改訂に関するルールで許容されるぎりぎりのものであり、まれにみるドラスチックな改訂案」[17]を取り纏めた。伊藤はこれを日本案として提出したものの、従来の分類から見るとあまりに劇的な改訂案であったため[17]、各国代表から強硬な反対意見が表明された[17]。伊藤は日本案の正当性を粘り強く主張し、改訂に向けた運動を継続した。当時の日本の薬学が国際的に高い評価を得ていた背景もあり[18]、最終的には伊藤が代表として出席した国際ドキュメンテーション連盟の国際会議にて日本案が正式に採択された[18]。これらの功績により、岡崎義富から「図書館活動に尽力した大きな人物」[19]の一人であると評されている。これらの活動の中でも特に「薬学領域における情報活動の推進に寄与」[20][21]したと評価され、日本科学技術情報センターが制定した丹羽賞の功労賞が1974年(昭和49年)4月19日に授与されている[20]。 ドキュメンテーションや図書館活動に関する団体においても、多くの役職を歴任していた。1956年(昭和31年)には日本薬学図書館協議会の理事長に就任しており[6]、日本図書館協議会では常務や参与を務め[6]、日本ドクメンテーション協会では理事や評議員を務めた[6][† 8]。国際ドキュメンテーション連盟においては副会長にも就任し[5][6]、評議員も務めた[6]。 人物

門下生略歴

賞歴著作単著

共著

編纂

監修

寄稿、分担執筆、等

脚注註釈

出典

関連人物関連項目関連文献

外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||