|

発光ダイオード

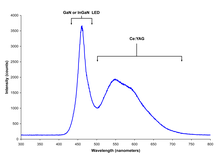

発光ダイオード(はっこうダイオード、英語: light-emitting diode: LED、エルイーディー)とは、ダイオードの1種で、順方向に電圧を加えた際に発光する半導体素子である。発光原理にはエレクトロルミネセンス (EL) 効果を利用している。また、有機エレクトロルミネッセンス(OLEDs[注 1]、有機EL)も分類上は、LEDに含まれる。 1962年にニック・ホロニアックによって発明された[4]。発明当時は、赤外線LEDと赤色LEDのみだった[5]。1972年にジョージ・クラフォードによって黄緑色LEDが発明された。1986年には、赤﨑勇と天野浩により、青色LEDの発光結晶の窒化ガリウムが世界で初めて制作され、続いて1989年には青色LEDが発明された。この発明を利用し、豊田合成と日亜化学工業の2社が青色LEDの工業化を目指した[6]。1993年には、NTT物性科学基礎研究所の松岡隆志によって開発された発光物質の窒化インジウムガリウムを使用した実用的な高輝度青LEDが日亜化学工業により製品化された。この発明によって中村修二が2014年に赤﨑勇、天野浩とともにノーベル物理学賞を受賞した。 原理発光ダイオードは、半導体を用いたpn接合と呼ばれる構造で作られている。発光はこの中で電子の持つエネルギーを直接、光に変換する方法で行われ、巨視的には熱や運動の介在を必要としない。電極から半導体に注入された電子と正孔は異なったエネルギー帯(伝導帯と価電子帯)を流れ、pn接合部付近にて禁制帯を越えて再結合する。再結合時に、バンドギャップ(禁制帯幅)にほぼ相当するエネルギーが光として放出される。放出される光の波長は材料のバンドギャップによって決まる。基本的には、エネルギーが多いと波長の短い光が出る。これにより赤外線領域から可視光線領域、紫外線領域まで様々な発光を得られるが、基本的に単一波長の光のみを放出する。ただし人間の視覚に合わせて、青色、赤色、緑色(光の三原色)の発光ダイオードを組み合わせて用いれば、人間にとって区別できるあらゆる色(フルカラー)を表現できる。また、青色または紫外線を発する発光ダイオードの表面に蛍光塗料を塗布する方法で、高エネルギーの青色の光を蛍光塗料に吸収させて、蛍光塗料からエネルギーの低い他の色の蛍光を放出させて、適切に色の変換を行い、白色や電球色などといった様々な中間色の発光ダイオードも製造されている。 LEDの特性電気的特性他の一般的なダイオードと同様に極性を持っており、カソード(陰極)に対しアノード(陽極)に正電圧を加えて使用する。この順方向にかけた電圧が低い間は、電圧を上げても電流が増えず、発光もしない。ある電圧を超えると電圧上昇に対する電流の増え方が急になり、電流量に応じて光を発するようになる。この電圧を「順方向降下電圧 (VF)」と呼び、一般的なケイ素を主原料に使ったダイオードと比較すると、発光ダイオードは順方向降下電圧が高い。発光色によって違うが、赤外では1.4 V程度。赤色・橙色・黄色・緑色では2.1 V程度。白色・青色では3.5 V程度。紫外線LEDは最もVFが高く、4.5 Vから6 Vが必要である。 発光時の消費電流は表示灯用途では数 mAから50 mA程度だが、照明用途では消費電力が数十Wに及ぶ大電力の発光ダイオードも販売されている[7]。 ただし、一般的なダイオードとは異なり、整流用途にLEDは使用できない。逆方向に電圧を掛けた場合の耐電圧は、通常のシリコンダイオードより遙かに低く、通常はマイナス5 V程度である。これを超えると破壊される危険性がある。 また、順方向電圧の低いダイオードの代わりとしての利用にも向かない。例えばラジオなどの受信機には、ゲルマニウムダイオードなど、シリコンダイオードよりも順方向電圧の低いダイオードが用いられるが、LEDを用いた場合には、発光する分だけ無駄に電力を消費するため、LEDは不利である。 光の特性

物理的・機械的特性

駆動方式基本的に光量が電流に比例するため、定電流回路や平均電流を一定になるように制御した高周波回路で駆動する。交流電源はダイオードブリッジなどで整流して利用される。 電流制限抵抗LEDを回路に組み込む際には、原則として、電流が過剰に流れ過ぎないようにするための抵抗器を、LEDと直列に入れておかねばならない[8]。この目的で回路に挿入される抵抗器を「電流制限抵抗」などと呼称する。 定電圧電源に接続して使用する場合は、電流制限抵抗をLEDと直列に接続する事で、LEDに流れる電流をほぼ一定にできる。 これに対して、電源電圧と、LEDの順方向にかけるべき定格電圧が同じだったとしても、電流制限抵抗を省くと、しばしばLEDには過剰な電流が流れて、LEDは破壊され得る[9]。なお、別個に電流制限抵抗を用意しなくとも大丈夫な例外として、LEDの内部に電流制限抵抗も納めた製品も存在する[10]。 電源電圧を E として電流 I を流すには、適切な抵抗値はおよそ (E-VF) /I だが、LEDの順方向降下電圧 (VF) には個体差があり、抵抗にかかる電圧が変わるため、実際に製造された製品に流れる電流は設計時に想定した値に比べて多少のバラツキが生じる。 抵抗も電力を消費するため電力効率は良くないが、定電圧電源を用意できる場合には最も単純かつ低コストな回路である。そのため、発光効率を特に追求しない表示灯用途には多用される。 定電流駆動定電流ダイオード (CRD) を直列に接続する等、能動素子で定電流回路を構成する事により自動車やバイクのバッテリー等、電源電圧がある程度変動する環境下でも対応できる。 電源には、LEDの順方向電圧降下に加え、定電流回路の動作に必要な電圧が必要となる。CRDは動作に5 Vから10 V程度の電圧を必要とするが、1 V程度の電圧でCRDと同等の動作ができるICも利用されている。 回路は単純だが、電流制限抵抗と同様、過大な電源電圧を電力を消費して吸収するため、電源電圧によっては電力効率が悪くなる。 高周波駆動ヒトの視覚が認識できない短い時間周期の点滅を繰り返し、見かけ上一定の明るさを得る方式である。明るさは点灯時間のデューティ比を変えるパルス幅変調により容易に調節できる。 駆動回路には電力効率は良く、出力に電流・電圧に変動(リップル)があるスイッチング電源や昇圧回路を用いる事が可能である。また、出力電流の平均を一定に保つ事で、乾電池のように電源電圧が低かったり、変動幅が大きかったり、という場合にも一定の明るさを維持可能である。 駆動回路で消費される電力が他の駆動方式に比べ少なく、入力電力の大半がLEDで消費されるため、電力効率は比較的良い。しかし、電流断続時の急激な電流変化により生じるノイズ放射が機器内外へ電磁妨害を及ぼすほか、回路規模増大に伴ってコストと実装体積が増加する。 使用に必要な知識

材料放出された光の波長(色)は、pn接合を形成する素材のバンドギャップの大きさが関係する。発光ダイオードでは近赤外線や可視光、紫外線に至る波長に対応したバンドギャップを持つ半導体材料が用いられる。一般に発光ダイオードには発光再結合確率の高い直接遷移型の半導体が適する一方、一般的な半導体材料であるケイ素(シリコン)やゲルマニウムなど間接遷移型半導体では、電子と正孔が再結合する際に光は放出され難く、単純に熱に変わり易い。しかし、黄色や黄緑色に長く使われてきたGaAsP系やGaP系などドープした不純物の準位を介して強い発光を示す材料もあり、広く用いられている。 以下の素材を使用する事により、様々な色の発光ダイオードを作り出せる。

以下は基板として利用されている。 青色発光ダイオード 青色発光ダイオードは、窒化ガリウム (GaN) を材料とする、青色の光を発する発光ダイオードである。青色LEDとも書かれる。日本の化学会社、日亜化学工業株式会社が大きな市場占有率を持っている。他の有力企業としては、豊田合成、星和電機がある。GaN系化合物を用いた発光ダイオードの開発と、それに続く青色半導体レーザーの実現により、紫外から純緑色の可視光短波長領域の半導体発光素子が広く実用化されるに至った。 歴史発光ダイオードは、低電力で駆動可能な光源であるため、ディスプレイへの応用が期待されていた。RGBによるフルカラー表示のためには、光の三原色(赤・緑・青)の発光素子が必要である。このうち1980年代中頃までに、実用化されていたのは純赤色のみであった。 当時も「青色ダイオード」の名で販売されていた製品は存在したものの、色味が紫がかっており、純青としての実用的な高い輝度を出す製品は皆無だった。また黄緑色は赤色と共に早くから実用化されていたが、純緑色の実現には結果的に青色と同じくGaN系半導体材料が必要とされ、純緑色LEDの実用化は青色LEDの登場以降である。これらの理由で、発光ダイオードによるフルカラーディスプレイの実現は出来なかった。 純青色発光の実現のため、セレン化亜鉛 (ZnSe) 系化合物や炭化ケイ素 (SiC) を用いての研究が古くから行われ、ZnSe系による青緑 - 緑色発光ダイオードの開発に至った他、SiCの青色発光ダイオードは弱い発光強度ながら市販もされた。しかしその後、GaN系化合物による青色発光ダイオードが急速に普及したため、現在ではこれらの材料系の技術は白色発光素子や基板などの用途に転用されている。 窒化ガリウムを用いた高輝度の青色LED開発に関して、1986年に、赤﨑勇、天野浩らが高品質、高純度のGaN結晶の結晶生成に成功した。天野浩は不可能とされていた「PN接合」が可能だと初めて証明した。1993年に中村修二が、世界に先駆け高輝度青色LEDを発明し、実用化した[13]。 2001年8月、中村が職務上で1993年11月に発明した(職務発明)「404特許」を巡って元勤務先の日亜化学工業を提訴し、同特許の原告への帰属権確認ないし譲渡対価を巡って係争した(青色LED訴訟)。この訴訟は企業と職務発明者との関係について社会の関心を広く喚起し、裁判所は東京地方裁判所では発明の対価を約604億円と評価し200億円の支払いを命じたが、東京高等裁判所は和解へと誘導し1審判決が認定した発明の対価約604億円の1/100 相当の6億円を「対価」として提示した。日亜は、(いずれにせよ対価の支払いが遅れていたので)遅延損害金を含む約8億4千万円を支払うことで和解が成立した。しかし中村はなお納得できず「高裁は山ほど提出した書面をまるで読まず、最初から和解金額を決めていた。高裁の和解案の決め方は正義とは言えない。」と指摘するために、滞在していたアメリカ合衆国から日本を訪れた[14]。 2004年12月、東北大学金属材料研究所の川崎雅司(薄膜電子材料化学)らの研究チームは、より安価な酸化亜鉛を用いた青色発光ダイオードの開発に成功した。青色LEDの再発明とも言われ、この成果は同年12月19日付の英科学誌ネイチャーマテリアルズ(電子版)にて発表された。 赤﨑、天野、中村の3名は青色発光ダイオードに関する業績が評価され、2014年のノーベル物理学賞を受賞した[15][16]。 白色発光ダイオード 白色LEDとも書かれる。白色光とは、一般には可視光線の全波長域に亘り強度が連続している光(連続スペクトルの光)を指す用語である。発光ダイオードで得られる発光は、レーザーほどではないものの狭い波長範囲のみに限られるため、この意味での白色光は生成できない。しかし、白色のような多色光に対しては、それを構成する光の波長、すなわち、スペクトルが異なっていても、白色とヒトの視覚で認知されるように、発光スペクトルを設計する事は可能である。典型的には、テレビのように光の三原色を混合したり、補色関係にある2色を混合して、適切な強度比に設計すれば、白色だとヒトに認知される光が生成できる。白色発光ダイオードではこの原理が利用され、具体的な手法が幾つか考案された。この結果、低電圧でのDC駆動などダイオードの持つ電気的な扱い易さのみならず、光源としても高効率(低消費電力)であり、しかも寿命も既存の光源以上に長いため、LED照明として白色発光ダイオードが利用され、気体を使わない固体光源として普及が進んだ。 蛍光体方式 青またはそれよりも波長の短い光を放つ発光ダイオードのチップに、その発光ダイオードの光により励起されて長波長の光を放つ蛍光体(フォトルミネセンス)を組み合わせた方式である。発光ダイオードのチップは蛍光体で覆われており、点灯させると、発光ダイオードチップからの光の一部または全部が蛍光体に吸収され、蛍光はそれよりも長波長の光を放つ。発光ダイオードのチップが青発光であれば、チップからの青色の光に蛍光体の光が混合されて、一緒に出力される。蛍光波長や蛍光体の厚さなどを調整すれば、白色光を得られる。この蛍光体には、例えばYAG系の物が用いられる。この方式には、単一のチップとパッケージだけで、白色発光が実現可能だという利点を有する。 白色にヒトに認識される光を放つような白色発光ダイオードの実現には、青色発光ダイオードの存在が不可欠であった。蛍光体による発光では、蛍光体が受けた光より短い波長の光は得られないため、赤や緑のLEDでは短波長の成分が不足し、白色とヒトには認識されないからである。 この蛍光体方式の開発により、固体光源である白色発光ダイオードが本格的に普及した。 擬似白色発光ダイオード現在の白色発光ダイオードの主流であり、一般に青黄色系擬似白色発光ダイオードと呼ばれている。視感度の高い波長である黄色に蛍光する蛍光体と青色発光ダイオードとを組み合わせる方法で、ヒトの視覚上で大変に明るく感じられる白色発光ダイオードを実現した。青色発光ダイオードの製造を行っている日亜化学は元々蛍光体の製造メーカーであるため、この方式を得意としている。豊田合成も同方式を用いている。この方式により作成された白色発光ダイオードが、世界初の白色発光ダイオードとされている。擬似白色発光ダイオードの実現は、世界的にインパクトを与えた青色発光ダイオードの発表の後だったため報道は控えめだったが、業界内では大きなニュースだった。 擬似白色発光ダイオードは非常に高いランプ効率 (lm/W) 値を得られる点が特徴である。その理由にはヒトの視感度が関連しており、視感度の高い波長にスペクトルを集中させた蛍光体の黄色と発光ダイオードの青色とを組み合わせて実現した。一般に、ヒトの網膜にて光の強度や色を識別する細胞組織である錐体は黄緑色の波長(約555 nm付近)に高い分光感度を持つ(視感度が高い)。このため、この黄緑色の波長のスペクトルに蛍光体の発光を集中させるとエネルギーの割にヒトは明るく感じ、視覚上大変に明るい白色発光ダイオードが実現できる。100 (lm/W)を超えるような白色発光ダイオードでは、ランプ効率が高い擬似白色発光ダイオードを実現するために、全光束に対するエネルギー効率が高くなるように、ヒトの視感度を考慮して最適化されている。なお、物理的なエネルギー効率は、物理エネルギー量を示す放射束を投入電力(ワット)で除算して計算されるため、光として取り出せる光(光子数)を増す事により高められるが、それのみでは視感度に対して効率の高くない波長域の光が多い場合もある。ランプ効率を高めるには、物理的に効率が良く、かつ、視感度に適したスペクトルが得られる必要がある。 その引き替えに、特にランプ効率を優先した設計の擬似白色発光ダイオードでは演色性が低下し易い。一般には擬似白色発光ダイオードの平均演色評価数 (Ra) は76程度に留まり、一般型蛍光灯 (Ra67) と三波長型蛍光灯(同85)の中間に当たる[17]。ただし現行の演色性の評価法は、白熱灯や蛍光灯を前提とした物であるため、発光ダイオードのように急峻なスペクトルを持つ光源の場合に、演色性が見た目の印象より低く評価される傾向がある。このため、前述のような特性を持つ光源について、平均演色評価数がもっと高くなるように評価法を見直す議論もある[18]。 高演色白色発光ダイオード青色発光ダイオードと黄色の蛍光体を組合わせた構成での白色光は、緑や赤のスペクトル成分が少ないため演色性が低い。赤色や深紅色の発色が悪いという性質を改善するために黄色以外の蛍光体を混ぜて演色性を改善しようとすると、ランプ効率 (lm/W) が低下する[注 2]。これは赤色系の蛍光体を多く配合して赤色領域で多くの光エネルギーを発生させても、この領域のヒトの視感度が低いため、ランプ効率の評価が低下するためである。また、透過して出力される青色光の割合を正確に揃える事が難しく、製造時の色温度の個体差が大きい欠点もある。 これらの点について、近年は、蛍光体と発光波長の点で進展が見られる。蛍光体については、独立行政法人の物質・材料研究機構がβサイアロン蛍光体の開発に成功し、これを用いて大幅なランプ効率の向上が得られ、赤色や深紅色の発色の問題も解決されるとされていたが、赤色波長を多く発色させるとランプ効率は低くなる現象は物理的限界であって、改善は不可能だと確認された。発光波長の点では、紫色光 - 紫外線を発光する発光ダイオードが開発された[注 3]。これにより、蛍光灯と同様に紫光または紫外光の励起により多色を発光させ、演色性を向上させた白色発光ダイオードも登場した[19]。 3色LED方式による白色発光   その他の白色発光の実現方法として、光の三原色である赤色・緑色・青色の発光ダイオードのチップを用い、これを1つの発光源として白色を得る方法もある[20]。この方式は各LEDの光量を調節すれば、任意の色彩を得られるため、大型映像表示装置やカラー電光掲示板の発光素子として使用されている。ただし、照明用には適さないとされる。照明として用いる場合、蛍光体方式はある程度幅を有するスペクトルなのに対して、3色LED方式は赤・緑・青の鋭い3つのピークを有するのみで黄およびシアンのスペクトルが欠落している。このため、3色LED方式の白色発光は光自体は白く見えても、自然光(太陽光)の白色光とはほど遠いため、それで照らされた物の色合いは太陽光の場合と異なってくる。 連続スペクトルの白色光下と、3色LED方式による白色発光下において、照らされた物の色合いが違って見える理由を説明する。 →「演色性」も参照 可視光線のうち、

があったとする。太陽や白熱電球の光は広い波長の可視光線を含むので、その下では、1は赤色と緑色の光が反射され網膜のL錐体とM錐体を刺激して黄色に見える。2は黄色の光が反射され、その光が網膜のL錐体とM錐体の両方を刺激して黄色に見える。つまり両者とも黄色に見える。ところが光の三原色の混合で照らした場合、1は赤と緑の光が反射され黄色に見えるが2は赤・緑・青いずれも物体に吸収されてしまい、理論上は黒く見えるはずである。ただ実際には、完全に黄色の光のみを反射して他の光を一切反射しないという物体は存在しないため、黄色いはずの物が黒く見えるほどの極端な結果にはならないものの、多少色合いが異なって見える。蛍光灯ではこの問題を解決するために5色発光や7色発光の物も作られたが、それでも演色性は連続スペクトルの白色光に劣る。 この方式は3つのチップが必要で、見る角度に依存しない均一な発光色を得る事も難しい。さらにそれぞれのチップの要求する電圧が異なるので、点灯回路も3系統必要である。しかし、発光ダイオードのチップからの発熱のせいで、蛍光体が劣化する問題を回避できるメリットはある。また液晶バックライトなど表示用に用いる場合は赤・緑・青の3つの成分しか持たない事が逆に利点になり、色純度の高い鮮やかな表示色を得られる。 RGB混色制御電子回路赤、緑、青の光源を混ぜて白色光を作り出すには、色の混色を制御する電子回路が必要である。LEDは発光パターンが微妙に異なるため、RGB光源が単一パッケージであっても、見る角度によって色のバランスが変わることがあり、RGBダイオードが白色照明に使われることはほとんどない。それにもかかわらず、この方法は異なる色を混ぜることができる柔軟性があるため、多くの用途があり[21]、原理的には、この機構は白色光を生成する量子効率も高い[22]。 多色白色LEDには、2色、3色、4色の白色LEDがある。これらの異なる方式間で重要な要素には、色の安定性、演色性、発光効率などがある。多くの場合、効率が高いほど演色性は低くなり、発光効率と演色性はトレードオフの関係にある。例えば、二色性白色LEDは発光効率(120 lm/W)は最高だが、演色性は最低である。4色白色LEDは演色性に優れているが、発光効率が低いことが多い。三原色白色LEDはその中間で、良好な発光効率(>70 lm/W)とまずまずの演色性を併せ持つ[23]。 課題のひとつは、より効率的な緑色LEDの開発である。緑色LEDの理論上の最大値は1ワットあたり683ルーメンだが、2010年現在、1ワットあたり100ルーメンを超える緑色LEDはほとんどない。青色と赤色LEDは、理論上の限界に近づいている。 マルチカラーLEDは、異なる色の光を形成する手段を提供する。ほとんどの知覚可能な色は、異なる量の3原色を混合することで形成できる。これにより、正確なダイナミック・カラー・コントロールが可能になる。その発光パワーは、温度上昇に伴って指数関数的に減衰し[24]、その結果、色の安定性が大幅に変化する。このような問題は、工業的利用を阻害する。蛍光体のない多色LEDは、各LEDが狭帯域光源であるため、良好な演色性を提供できない。蛍光体を含まないLEDは、一般照明としては劣るが、LCDのバックライトや、LEDベースのピクセルを直接使用するディスプレイには最適なソリューションである。 多色LED光源を白熱灯の特性に合わせて調光することは、製造上のばらつき、経年変化、温度によって実際の色値が変化するため難しい。調光した白熱電球の外観をエミュレートするには、積極的に色を監視・制御するカラーセンサーを備えたフィードバックシステムが必要になる[25]。 製造発光ダイオードの基本構造はpn接合だが、実際には発光効率を上げるためにダブルヘテロ接合構造や量子井戸接合構造などが用いられ、技術的には半導体レーザとの共通点が非常に多い。製造法としては、基板の上に化学気相成長法によって、薄膜を積み重ねていく方式などが用いられる。また、ペロブスカイト半導体ではインクジェット等の印刷技術で製造できる。また、半導体レーザと同様に、面発光型と端面発光型が存在する。 製品の外観7セグメント2連表示素子 最も単純な構造は、発光部を内包する透明樹脂部分と2本の端子からなる。多色のLEDを内蔵した物は、3本以上の端子を持つ。 ガリウムの資源問題インジウムと比較してガリウムの資源は逼迫していない。しかし、その産出地が主に中華人民共和国、カザフスタン、ウクライナに偏在し、これら各国に特有の政治的カントリーリスクの観点から、半導体材料をガリウムに依存し過ぎる事に懸念が出ている。このため酸化亜鉛やシリコン、炭化ケイ素といった材料による実用的な青色発光ダイオードの実現が急務となっている。 応用日本初の超高輝度LED前照灯 JR東海313系電車 フルカラーLED方式を用いたE235系電車のLED式側面行先表示装置。 LEDは低消費電力、長寿命、小型化可能であるため、数多くの電子機器に利用されている。また、1つの素子で複数の色を出せるような構造の物もある。機器の動作モードによって色を変えられるなど、機器の小型化に貢献した。 当初のLEDは輝度が低かったため、電子機器の動作表示灯などの屋内用途に限られていたが、赤色や黄緑色の高輝度タイプの物が実用化されてからは屋外でも電球式に代わって電光掲示板に採用され、さらには鉄道駅の発車標などにも使用されるようになった。 高輝度の青色や緑色、それを応用した白色の発光ダイオードが出回るようになってからは、フルカラーの大型ディスプレイ、電球の代わりとして懐中電灯や信号機、自動車のウィンカーやブレーキランプ、各種の照明にも利用されていった。特にブレーキランプに使用した場合、電球よりブレーキペダルを踏んでから点灯するまでのタイムラグが短いため、安全性が向上する。2006年には日本初の超高輝度LEDを用いた前照灯が、JR東海313系電車で採用された。2012年5月開業の東京スカイツリーでは、夜のライトアップ照明を全てLEDで行っている。 なお、発光ダイオード自体の寿命は長いが使用目的によっては樹脂の劣化による光束低下の進行が早くなる場合もあり、LED交換が必要となる程度まで光束が落ちた場合に基板の交換も含む大規模なメンテナンスが必要とされ得る点が、今後の課題である。鉄道車両では、駅での行き先表示としての役目を果たせば良いという考えから、走行中には側面表示が一定の走行速度に達した際には消灯させるなど、きめ細かい制御で表示装置の長寿命化を図っている車両も存在する[注 5]。なお、編成前後の前面表示は表示のままである場合が多い。ちなみに側面表示は、ドットマトリクスの制御方法から、高速移動中は表示し続けていたとしても表示文字の視認が難しい。 色覚異常によって発光ダイオードの色の見分けが困難な場合がある。例えば1型2型の色弱のヒトには、赤・橙・黄色・黄緑・緑のLEDは同じ色に見えてしまう。交通信号機では緑を青緑色にする方法で、色覚異常でも判別できるようにしているが、交通信号機以外でも色覚障害者向けの対策が必要とされる。 信号機→「日本の交通信号機」を参照

信号機は光源が光らなければ役目を果たせないため、従来の白熱電球を光源にした信号機は、電球の寿命の問題で、頻回なメンテナンスが欠かせなかった[26]。これに対して、発光ダイオードの製造コストが低下し始めた2000年代以降、省エネルギーで耐久性が高いとして、鉄道用および道路交通信号機での利用も拡大した。 また、白熱電球を使った従来の信号機では、LED式信号機とは異なり、白熱電球を納める比較的大型の筐体が必要だった[26]。 これに加えて、白熱電球にカラーレンズを組み合わせて色を表現していた従来の信号灯では、太陽光が灯器に入り込んでカラーレンズを明るく見せるため、実際の点灯箇所と見分けづらくなる。これを疑似点灯現象と呼ぶ[注 6]。発光ダイオードを使った信号機は、レンズ自体が無色であり、発光ダイオードも点灯していなければ無色であるため、疑似点灯現象の防止が可能で、太陽光などの影響を受け難いとされている。 なお、中央に高輝度のLEDの集合体を置き、無色半透明の反射板でLEDの光を均等に行き渡らせて無色のレンズ全体に広げる方式のプロジェクター式と、小さなLED素子を基盤に多数装着して全面にLEDが並んだ素子式とが有る。 問題点

電光掲示板・大型映像装置交通関連駅の発車案内表示板や空港の出発案内板などには、従来の反転フラップ式や字幕式に代わり、鉄道車両やバスの行先表示、タクシーの実空車表示器(スーパーサイン)などには従来の幕式に代わり普及が進んだ[注 8]。 最初に登場したLED表示機は赤色・黄緑色・橙色の3色(橙色は赤色と黄緑色LEDによる)表示方式だった。赤色LEDと黄緑色LEDにより3色目の橙色が表現していた方式で、俗に「3色LED方式」とも呼ばれる。ただし、実際は2色のLEDを用いているため、工業製品などでは「2色LED」とも呼称される。これは、白色LEDでの赤色、青色、緑色の3色のLEDを用いた「3色LED方式」とは異なる。 その後、白色LEDを搭載した物や、単色で赤・青・緑、2色の混色で黄・シアン・マゼンタ、3色の混色での白の計7色を表示するマルチカラーLEDとされる物、さらに高輝度の赤色・青色・緑色LEDにより、あらゆる色を表示可能にしたフルカラーLEDの物も登場した。なお日本の場合、路線バスは、鉄道と比べると表示種別が少ないため、多くの発色を必要としないので「3色LED」を使用しつつ、交通の妨げとなり難い橙をメインに使用する方式であったが、近年ではフルカラーLEDを採用する例も出てきた。 大型ビジョン従来、大型ビジョンの発光素子にはCRTやVFDの光の三原色素子が利用されていた。しかし、青色LEDの進歩によりこれらに代ってLEDが使用されていった。従来の方式に比べ、コストや輝度が優れており普及が進んだ。 看板など店頭看板などでも、従来のFL蛍光管等に代わり、LEDモジュールなどのLED製品の普及が進んだ。看板・サインのサイズの大小化や軽量化と共に、故障が少なくコストに優れている。 液晶ディスプレイのバックライト冷陰極管が発する白色光をカラーフィルタで透過して得られる色(赤・緑・青)に比べ、RGB3色発光ダイオードが放つ光は色純度が高い。そのため、液晶ディスプレイのバックライトの光源を冷陰極管から発光ダイオードに置き換える事により、色の再現範囲を大きく広げられる。また電力消費も少ない。こうした理由から、液晶バックライト光源としてLEDを用いる方式が普及した。ただしコストが安くて効率の高い擬似白色LEDが用いられる場合も多く、この場合は色の再現範囲は広色域タイプの冷陰極管と比べ劣る。また、LEDは点光源のため広い面積を照射しようとするとムラを生じ易い。 大型ディスプレイ用のLEDバックライトとしては、2004年11月にソニーより液晶テレビ「QUALIA」で実用化された。より一般的に普及が進んだのは2008年からで、各メーカーが上位機種を中心に採用し始めた。LEDテレビとは一般的に、LEDバックライトを搭載した液晶テレビを指す。2011年現在は、低価格化が進み、下位機種でも採用される場合がある。エリア駆動対応機種では、映像が暗い部分のみLEDバックライトを消灯するエリア駆動により、液晶ディスプレイの弱点であるコントラストを大幅に拡大できるメリットがある。また超薄型と呼ばれる厚さを抑えた液晶テレビや、ノートパソコンの薄型化でもLEDバックライトが重要な要素となった。また、LEDバックライトを搭載したエッジ型のディスプレイは、LEDの特性上、CCFL(蛍光管)テレビに比べて消費電力が少ない。 なお、上述の「LEDテレビ」やLEDバックライトを搭載した液晶ディスプレイ全般を指す場合に使われる「LEDディスプレイ」という呼称は、正確には誤用である。液晶テレビのバックライトは発光するための物であり、映像を表示する物ではないためである[27]。2012年、ソニーが実際に発光素子としてLEDを採用した「Crystal LED Display」を開発した[28]。それ以降、「LEDビジョン」や「LEDウォール」と呼ばれるLED発光素子の製品が他社からも発売され、大型ビジョンや街頭広告などで用いられている[29][30][31]。 マイクロLEDディスプレイ→詳細は「マイクロLED」を参照

→有機発光ダイオードを採用したディスプレイについては「有機エレクトロルミネッセンス」を参照

発光素子に超小型LEDを採用したディスプレイである[32]。液晶ディスプレイや有機エレクトロルミネッセンスを使用したディスプレイと比べ、画質や寿命の点で優れているとされるが[33]、その実装コストの問題から一般家庭用途などのディスプレイではあまり開発が進んでいない。 沖データは2009年11月26日に、1.1インチQVGAの高輝度LEDディスプレイの開発に世界で初めて成功したと発表した[34]。 各種照明用→詳細は「LED照明」を参照

省エネルギー、高輝度で長寿命を実現できる白色LEDの開発に伴い、発熱に伴うエネルギー損失の多い白熱電球や蛍光灯などに代わり、屋内・屋外照明材料として、LED照明が期待された。また、LEDはデザインや光色なども比較的容易に調節できるため、電球や蛍光灯より自由度の高い照明が可能である。現在は既存の照明に置き換わる性能を有した製品が発売されており、懐中電灯、乗用車用ランプ、電球型照明、スポットライト、常夜灯、サイド照明、街路灯、道路照明灯などLEDを使用した製品が次々登場した。 日本エネルギー経済研究所が2011年に発表したリポートによると、日本全体の白熱電球や蛍光灯など全部を、LED照明に置き換えた場合に、1時間あたり922億キロワットを節約できると試算した。これは日本の総電力消費量の約9パーセントに相当し、原子力発電所13基分という[35]。 E26型、E17型を中心とした白熱電球のソケットに装着可能な「LED電球」は企業間競争などにより大幅に価格が下落した。製品寿命や消費電力を考慮すれば「LED電球」の方が、白熱電球や電球形蛍光灯より低コストであると謳われているが、発売されてからまだ日が浅い商品であり、公称寿命として、各メーカーが謳う40000時間[36]に達した例がほとんど無く、頻繁な点灯・消灯の繰り返しや連続点灯が、寿命に関わる劣化にどう影響を与えるかは未だ検証可能な個体が少なく、未知数である。 明るさや照射範囲などは「LED電球」の型番によって違いがある。より電球に近づけたと謳う製品や、広配光を謳う製品、下方向のみの製品など多種多様である。中でも明るさについては、実際の明るさよりも明るいと不適切な表示(優良誤認)を行ったとして、メーカー12社[37]に対して、2012年6月に消費者庁が景品表示法に基づく措置命令を行った[38]。これにより「LED電球」の明るさ基準を作る動きが生まれ、業界団体である一般社団法人日本電球工業会により、電球と置き換えた場合、電球の何ワット相当に該当するかを、全光束(ルーメン)が明るさ表示の基準として統一され出された[39]。これにより、加盟会社の電球製品はそれぞれ電球何ワット相当と表示できる基準ルーメンと実際のルーメンに合わせる必要があり、不適切な表示はなくなった。ただし、非加盟会社の製品は、インターネットを通じて販売される場合が多く、未だに不適切な表示を継続する例が後を絶たない。 直管蛍光灯(FL40W形等)と同形状・同口金 (T8:G13) の物も発売され、LEDチップ価格の下落に伴い、ややコストメリットが出つつある。しかし、急速に価格が下落し、電球との消費電力の差も大きい「LED電球」と違い、直管蛍光灯型LEDは、低消費電力の蛍光灯との競争のため、消費電力の差が少なく、価格も高い。カバーに透明と乳白色の2種類があり、直下の照度を重視するなら透明、広い照射角(最大310度の製品もある)を求めるなら乳白色の物を選ぶのが妥当である。照明機器としてLED素子1個では充分な光束が得られないため、使用目的に合わせてLED素子を複数個使用して照度を確保している。100個以上のLED素子を使用した製品も珍しくない。ただし、蛍光灯と比べて重量が増すために、蛍光灯用のソケットが重みに耐えられず落下する危険性があるほか、蛍光灯器具の安定器を取り除かねばならないタイプの製品もある。そのため、日本の大手メーカーなどは器具そのものをLEDユニットにした製品を開発した。 丸形蛍光灯型LEDを使用するシーリングライト等についても、直管蛍光灯と同じく、低消費電力の蛍光灯との競争のため、消費電力の差が少なく、価格も高い。 表面実装 (SMD) タイプのLEDを使用した照明器具を、「SMDライト」等と称して差別化して販売している例もあるが、本質的にLEDと何ら変わりがない。 乗り物の灯火類自動車用灯火類の光源としてはまず、2000年代後半からテールランプ用の光源として使用され始めた。テールランプは後続車両へのブレーキ作動の警告、及び夜間走行時の自車の存在アピールとして使われるため使用頻度が高く、急激な電力供給と発熱のため寿命が短い一方で、ランプ切れは事故につながり易いため、長寿命のLEDが適している。また白熱型照明は発熱に時間がかかり、それがブレーキ作動から点灯までの時間差を生み事故の原因の1つになり得るが、LEDは時間差がきわめて少ない。 当初のLEDは輝度が低かったためヘッドランプでの採用例は無かったが、2007年(平成19年)5月発売の4代目LS600hには小糸製作所が日亜化学工業と共同開発した(鉄道以外の用途として)世界初のLEDヘッドランプが搭載された[40]。LS600hのLEDヘッドランプは、1つのLEDランプでは輝度が低く、3つのLEDランプをロービームとして使用していたが[41]、その後、LEDランプ1つあたりの輝度が高まり、2013年(平成25年)発売の3代目レクサスISでは1つのLEDランプでロービームとして使用できるようになった。LEDヘッドランプは、消費電力は少ないが、輝度はHIDを上回っており[42]、安定器(バラスト)も不要なため、各自動車メーカーでの採用が増えつつある。 オートバイへの利用ではko-zaru仔猿(CKデザイン製)が、ターンランプとテールランプ、ストップランプに2003年(平成15年)から採用している。小型バイクのためバッテリーの寸法に制約があり、電力消費の点から採用した。一般市販バイク初搭載としては、ホンダが2014年(平成26年)3月20日に発売したCB1300スーパーボルドール(型式SC54)の2014年モデルから正式採用された。 2020年(令和2年)前後の段階では、自動車、オートバイのいずれも、アフターマーケットパーツとして数多くのLED灯火類が市販されている。これらは

といった形態が存在している。 自転車用ランプのLED普及率は、自動車のそれに比べて先行して上昇した。自転車で電力を作るための発電機は、ペダルをこぐ力で得ているため、電力消費量が多いと、より強い力でペダルをこぐ必要が出てくる。そこで、消費電力の少ないLEDの使用により、発電のために必要な、ペダルをこぐ力(人力)を減らせる。さらに、LEDは消費電力が低いため、非接触型の発電機でも充分な電力が得られ、非接触型の発電機を採用すれば、照明使用時にペダルをこぐ負荷が非常に少くて済む。また電池式の場合でも、消費電力が低い分だけ、電池が長持ちする利点がある。廉価な軽快車などでは相変わらず電球が主流であるが、ハブに発電機を付けたタイプが、オートライトには多く採用されている。この他、前照灯としての役目より、他の自転車や自動車からの被視認性を意識した認識灯や尾灯への応用も多い。 舞台演出用の照明器具として高輝度LEDを搭載した、舞台用照明器具が開発された。赤、緑、青、(アンバー、シアン、ライム)と3~6色の高輝度LEDを搭載した事により、一般的な電球を用いた舞台照明と比較して次の利点が挙げられる。

これらはハロゲン化白熱電球の舞台照明から、次第に移り変わり、舞台を始めコンサート・ライブ等で実用されつつある他、スポーツ施設(屋外の陸上競技場、球技場、野球場、競馬場、屋内の体育館など)にも、従来からあったメタルハライドランプから転換し、スポーツの試合においても意図的に照明の点滅や消灯などができるよう改善されたバージョンが多数登場している[43]。 ガーデン用ソーラーライトLEDの低電力消費量を活かして、太陽電池と内蔵した充電式電池を組み合わせ、外部からの電力供給が不要なLED照明装置が製造された。充分な日照時間が得られる場所では、庭に電気配線を張り巡らさずとも使用可能である。 電子写真式プリンター内部の感光用光源電子写真式プリンターとして一般的なレーザープリンターは、レーザーの出力を直接変化させたり、液晶シャッターで強度を変調した光を、回転するポリゴンミラー(多角形鏡)に反射させて走査したりして、感光ドラム上に走査線を作り出している。光学系には高い精度が要求され、構造上どうしてもある程度以上の走光路距離を確保せねばならず、プリンターの小型化、低価格化は困難だった。 これを解決したのが、LEDアレイヘッドを使用したLEDプリンターである。微細加工したLEDを直線上に数千 - 数万個並べ[注 9]、感光ドラム上の潜像の1ドット1ドットに対応するLEDで感光書き込みを行う。機械的駆動系(ポリゴンミラー)は不要になり、光学系は単純な収束レンズのみで済み信頼性向上とコスト削減、機器の小型化を実現した。ただし、主走査解像度がヘッドの集積度によって制限される、素子間のバラつき補正が必要、ドラムとLEDアレイが非常に近いために飛散したトナーが付着して出力物のクオリティ安定性に欠けるなどの欠点も持つ。 光通信用光源駆動電流の変化に対し、LEDは光出力が高速応答できるという特性を活かし[44]、TOSリンクを始めとする光ファイバー通信の信号送信機[45]、フォトカプラ内部の光源に赤外発光LED[46]、家電製品などの赤外線を利用したリモコンにも広く使われている。 センサ用光源赤外発光LEDはフォトトランジスタ等と組み合わせて、対象物の有無を検出するフォトインタラプタやフォトリフレクタ等の構成要素として用いられる。 模型製作・改造用光源模型用の点灯光源としても、LEDの価格低減に伴って、かつて使用されていた小型電球の代替として、LEDが使用されるようになってきた。光色の制限から、かつては赤色光への使用が主だったが黄色、白色LEDの開発により前照灯や室内蛍光灯の白色光の再現も可能となった。さらに白熱電球の再現については電球色(淡橙色)LEDの開発により、実際の電球ではサイズや発熱などの理由で難しかった箇所ですら、実感的な光色の再現が可能となった。特に、点灯機構を組み込むスペースが限られ、また部材がABS樹脂やポリスチレンなどで作られているなど電球の発熱の面でも不利な場合があったNゲージを中心とした鉄道模型の場合、通常のレンズタイプからチップタイプへの移行により構造の小型化により実感の再現に大きく寄与し、これにより従来は実車のヘッドライト構造の関係で製品化が困難だった車種の製品化が実現した。コストは従来の電球使用より割高であっても、実感的な模型の実現からユーザーに歓迎された面があり、分野としての消費量は少ないながらも、実用照明器具での利用に先行して採用されていった。また模型用途としては他にカーモデル用ディティールアップパーツやミニ四駆用のタミヤ純正カスタムパーツ[注 10]など、改造用LEDキットが存在する。 エレクトロニックフラッシュやレフ板の代用としてカメラ(デジタルカメラも同様)では、暗所での撮影や接近撮影・人物撮影での際には露出のラティチュードを揃える意味でフラッシュやレフ板などを使って光を当てる事がある。しかし、一般的なフラッシュ撮影では瞬間的に光を当てて撮影するため、撮影者や被写体としては写真の仕上がりを想定し難い。レフ板に関しては、自然な感じの照明効果が得られる半面、嵩ばり、移動の際に運搬し難い欠点がある。写真撮影用ライトは白熱電球の原理を用いた物が多いため、照明効率に対しての熱放射も大きく、被写体が熱を嫌う物である場合は照明器具として好ましくない例も多かった。またスタジオ外で撮影の為に携帯する機器は事実上、クリップオンフラッシュに限られた。LEDアレイ式ライトは電池での駆動が可能で、かつ照明光源としても必要充分な光量が得られる上に、比較的長時間の使用が可能なため、今後は撮影用照明器具としての普及が見込まれる。 2013年頃から、白色LEDをアレイ状に敷き詰めた撮影用LEDライトが、中国などを原生産国としてインターネットを中心に照明器具として普及しつつある。 ろうそく・灯火の代用品としてろうそくに似せたLED照明器具も製作・販売されている。火傷の心配がなく、火災の危険性が低いメリットがある。センサーやコンピューターと組み合わせて、周囲の音を感知して光を動かし、風による炎のゆらめきを再現する技術も開発された[47]。 他の電子部品の代用としてツェナーダイオードの代用品として電子回路内の基準電圧源として一般に使われるツェナーダイオードは、アバランシェ降伏現象を利用しているため、出力電圧にわずかながらノイズを発生させてしまう。通常はフィルタ回路によってノイズを充分に減衰させる設計を取るが、オペアンプをディスクリートで組む場合等、「そもそもノイズが発生しない基準電圧源」を追求して定電流駆動したLEDが使われる事例がある。 小信号ダイオードの代用品としてディストーションやオーバードライブ、またギターアンプのクリッピング素子として、シリコンダイオードやゲルマニウムダイオードの代わりに使われる場合がある。 殺菌深紫外線を発する方法で、水などを殺菌できる[48]。 脚注注釈

出典

関連項目

|

||||||||||||||||