洛中洛外図(らくちゅうらくがいず)は、京都の市街(洛中)と郊外(洛外)の景観や風俗を描いた屏風絵である。2点が国宝、5点が重要文化財に指定される(2016年現在)など、文化史的・学術的な価値が高く評価され、美術史や建築史、および都市史や社会史の観点から研究されている。戦国時代にあたる16世紀初頭から江戸時代にかけて制作された。現存するものの中で良質なものは30から40点とされる[1]。

概要

屏風

洛中洛外図は、14世紀以降の屏風の定型である六曲一双形式であることが多い(屏風の構造参照)。

構図・景観

洛中洛外図は、右隻に京都東方面、左隻に京都西方面が鳥瞰図として描かれることが一般的である。

戦国時代の景観を描いたものを初期洛中洛外図と呼ぶ。右隻に内裏を中心にした下京の町なみや、鴨川、祇園神社、東山方面の名所が描かれ、左隻には花の御所(公方御所・将軍御所)をはじめとする武家屋敷群や、船岡山、北野天満宮などの名所が描かれている。また、初期洛中洛外図屏風を向かって見ると、右隻では、上下が東西、左右が北南となる。一方左隻では、上下が西東、左右が南北となる。こうした初期洛中洛外図屏風の形式は「第一形式」とも呼ばれる。初期洛中洛外図は、4点が現存する。

江戸時代の洛中洛外図では、右隻に内裏と方広寺大仏殿(京の大仏)、左隻に二条城を描くものが多く、「第二形式」とも呼ばれる。

季節の風物と行事

洛中洛外図は四季絵または月次絵の要素を持っている(特に初期洛中洛外図)。季節を表す風物や行事が多数描かれ、たとえば、祇園会の山鉾を書き込むものが多い。初期洛中洛外図では、右隻に春夏、左隻に秋冬の風物や行事が描かれている。これは、五行説に従って四季を東西南北、つまり北に冬(玄冬)、東に春(青春)、南に夏(朱夏)、西に秋(白秋)を配したものと考えられている。ただし、季節区分には例外も多くある。

人物

洛中洛外図には数千人の人物が描かれており、その人物比定や職業、生活の様子、服飾・髪型などは重要な研究対象になっている。

洛中洛外図のはじまり

三条西実隆の日記である実隆公記の永正3年(1506年)の次の記述が、洛中洛外図に関する最古の文献史料とされている

[2]。

甘露寺中納言来る、越前朝倉屏風を新調す、一双に京中を画く、土佐刑部大輔(光信)新図、尤も珍重の物なり、一見興有り

実隆が従弟の甘露寺元長から土佐光信作の京都を描いた越前朝倉家発注の「京中」屏風を見せられ、珍しく興味深いものだったという感想を記述していると解釈されている。当時の越前朝倉家の当主は朝倉貞景で、甘露寺家とは姻戚関係があった。この屏風は現存しない。

初期洛中洛外図

前記のように永正3年の実隆公記に記載された「一双に京中を画く、土佐刑部大輔の新図」は現存しないが、あくまでも「京中」を描いており、「洛中図」と言うべきものであった。戦国時代の景観が描かれた初期洛中洛外図は、次の4点が現存している。なお歴博甲本、東博模本は朝倉屏風と同じく「洛中」を描いたものであり、「洛中洛外図」という言い方は適当ではない。

初期洛中洛外図

| 名称 |

所蔵 |

形式 |

大きさ |

備考

|

| 歴博甲本 |

国立歴史民俗博物館 |

屏風六曲一双 紙本着色 |

各隻: 縦138.0cm、横364.0cm |

重要文化財

|

| 東博模本 |

東京国立博物館 |

屏風絵の写し十一幅 紙本淡彩 |

各幅: 縦160.5cm、横62.0cm |

模本

|

| 上杉本 |

米沢市上杉博物館 |

屏風六曲一双 紙本金地着色 |

各隻: 縦160.6cm、横364.0cm |

国宝

|

| 歴博乙本 |

国立歴史民俗博物館所蔵 |

屏風六曲一双 紙本金地着色 |

各隻: 縦158.3cm、横364.0cm |

重要文化財

|

歴博甲本

国立歴史民俗博物館所蔵。三条家に伝来し後に町田氏の所蔵になった経緯から、三条本あるいは町田本ともいう。昭和15年(1940年)に重要文化財に指定されている[3]。

絵の内容から、主人公は細川稙国、中心主題は稙国の父細川高国亭の北側隣接地(柳原御所)への将軍御所の移転による室町幕府12代将軍足利義晴-高国体制の安定であり、景観年代と制作年代は高国が御所移転を言い出した大永4年(1524年)春か前年の大永3年(1523年)、注文主は高国、作者は土佐光信周辺の土佐派の絵師とされている[4]。なお、現実の御所の工事は高国が出家し稙国に家督を譲った大永5年(1525年)4月に始まり、同年12月には義晴が移転しているが、稙国はその間の10月(または12月)に死んでいる。

狩野元信およびその周辺の狩野派絵師との説もあるが根拠に乏しく、黒田により批判されている[5]。

黒田前掲論文により、江戸幕府3代将軍徳川家光から近江彦根藩2代藩主井伊直孝に下賜された「土佐筆洛中の図屏風一双」がこの屏風であり、その後直孝の孫の彦根藩4代藩主井伊直興の娘房姫の嫁入り道具の一つとして、元禄16年(1703年)以前に三条家にもたらされたと推定された。

描かれた人物の多くは、明応年間(1492年から1501年)頃制作の職人歌合である三十二番職人歌合および七十一番職人歌合の職人たちと対照できる[6]。

- 歴博甲本の部分図

-

-

高野聖(右隻第6扇下部)

-

三条西邸(右隻第6扇中央)

東博模本

東京国立博物館所蔵。屏風絵の扇ごとの写しで、右隻第五扇が欠失して十一幅が現存している。下端に記載された模写した人の名前から、江戸時代前期の延宝年間(1673年から1681年)頃に狩野中橋家の門人たちによって模写されたものとされている[8]。原本は現存しないが、黒田日出男により寛文4年(1664年)、出雲松江藩主松平直政から江戸幕府4代将軍徳川家綱に献上され、延宝8年(1680年)の家綱の死に際し、弟で5代将軍徳川綱吉の御台所鷹司信子(浄光院)に形見分けされた「古法眼元信筆洛中図屏風」と特定された[9]。

絵の内容から、発注者は阿波細川家の関係者、景観年代および制作年代は天文8年(1539年)から天文14年(1545年)の間、作者は狩野派絵師と推定されている[10]。

上杉本

上杉本 右隻

上杉本 右隻

上杉本 左隻

上杉本 左隻

米沢藩藩主の上杉家に伝来したもので、米沢市上杉博物館所蔵。織田信長から上杉謙信に贈られた狩野永徳の作品とされている。平成7年(1995年)に国宝指定。

絵の内容から、景観年代は室町幕府13代将軍足利義輝の時代で、永禄4年(1561年)以降と推定されている[11]。また、絵が完成したのは永禄8年(1565年)9月3日、信長から謙信に贈られたのは天正2年(1574年)3月とされている[12]。

上杉本は次のような経緯を経て上杉家に伝来したと推定されている[13]。義輝は謙信に上洛して管領に就任せよというメッセージを込めて贈るため、洛中洛外図を永徳に発注した。しかし、永禄8年5月に義輝が非業の死を遂げた結果(永禄の変)、同年9月に完成した絵は永徳の許にとどまった。信長が上洛した後の天正2年、永徳は信長に接近した。洛中洛外図のことを知った信長は、当時同盟を結ぶ必要があった謙信に絵を贈った。

研究史

上杉本は、明治44年(1911年)の福井利吉郎による歴史地理学会での講演で、信長から謙信に贈られた確実な証拠のある永徳の作品として紹介され、学会および一般に知られるようになった。信長から謙信に贈られた証拠となるのは、『越佐史料』に所収された「上杉年譜」などの諸史料である。

上杉本が永徳作品であることに異論を唱えたのは、昭和63年(1988年)に発表された今谷明の論文である。今谷は、描かれた武家屋敷や寺社建築、武士の行装などを検証した結果から、上杉本の景観は天文16年(1547年)5月から閏7月に限定できるとした。また、上杉本の作者は天文16年時点でわずか4歳だった永徳ではないこと、信長から謙信に贈ったとする上杉年譜の記述が疑わしいことを主張した[14]。

それに対して美術史家からは、落款・筆跡・画風を再検討した結果、上杉本はやはり永徳の作品であるという反論がなされた。瀬田勝哉は景観について、すでにないものであってもあるかのように描く「復元表現」の可能性があることや、三好筑前邸に永禄4年に新築された記録のある冠木門が描かれていることから、永禄4年以降のものだとした。黒田日出男は上杉年譜について再検討した結果、その元となったと考えられる『(謙信公)御書集』の次の記述を発見し、上杉年譜の記述は信じるべきものとした[15]。

同年三月、尾州織田信長、為使介佐々市兵衛遣于越府、被贈屏風一双、畫工狩野源四郎貞信、入道永徳斎、永禄八年九月三日畫之、花洛盡、被及書札

現在では黒田らが主張したように、上杉本は義輝の依頼で永徳が制作して信長が謙信に贈ったことが通説となっている[16]。

- 上杉本の部分図

-

-

武衛(斯波邸)門前の闘鶏(右隻第六扇)

-

細川殿(左隻第三扇)

歴博乙本

国立歴史民俗博物館所蔵。昭和6年(1985年)に古美術商が所蔵しているときにはじめて公開されたため、当時の所蔵者名から高橋本とも呼ばれる。

絵の内容から、景観年代および制作年代は上杉本よりも後の1580年代、作者は狩野松栄(永徳の父)およびその周辺の狩野派絵師とする説が強かったが[18]、近年では永徳の弟・狩野宗秀周辺の作とする説が提示され、宗秀工房作の京名所図扇面の表現と比較しても、その蓋然性は高い[19]。

江戸時代以降

江戸時代以降も洛中洛外図は多く制作された。高く評価されているのは、17世紀前半に制作されたもので、国宝・重要文化財に指定されているものは、次の4点である。

国宝・重要文化財に指定された江戸時代以降の洛中洛外図

| 名称 |

所蔵 |

形式 |

大きさ |

備考

|

| 舟木本 |

東京国立博物館 |

屏風六曲一双 紙本金地著色 |

|

国宝

|

| 勝興寺本 |

富山県高岡市 勝興寺 |

屏風六曲一双 紙本金地著色 |

|

重要文化財

|

| 池田本 |

林原美術館 |

屏風六曲一双 紙本金地着色 |

|

重要文化財

|

| 福岡市博物館本 |

福岡市博物館 |

屏風六曲一双 紙本金地着色 |

|

重要文化財

|

舟木本

慶長19年(1614年)から元和元年(1615年)頃の作。東京国立博物館所蔵。昭和33年(1958年)重要文化財指定。平成28年(2016年)国宝指定。滋賀県長浜市の舟木家の所蔵だったことからこの呼び名がある。美術史家・源豊宗が昭和24年(1949年)に同家で見出し、岩佐又兵衛の初期作と直感し、昭和32年(1957年)に国の所蔵となった。

左隻に二条城(徳川)、右隻に方広寺大仏殿(京の大仏)(豊臣)を対比的に描いている。慶長年間の京都を描き、従来からその特徴ある人物表現から岩佐又兵衛の工房、又は又兵衛前派の作と言われてきたが、近年では又兵衛本人作が定説となった。中心に大きく市街地を置き、歌舞伎小屋や遊女屋などの都市風俗や、庶民の生活が生き生きと描かれており、洛中洛外図の中でも個性的である。浮世絵の源流でもある。また初期洛中洛外図では必ず描かれていた郊外の風景が描かれていない。

昭和24年秋、源豊宗が長浜の医師舟木栄の家に立ち寄った際に客間に立ててあり、源は「紛らう方なき岩佐勝以の特徴的な野生的躍動的な作風が歴然としている」とし又兵衛の初期作と直感した。舟木によれば彦根の某家の旧蔵であったものという。その後昭和32年(1957年)に国所有となり、東京国立博物館管理となった。又兵衛研究の権威であった辻惟雄は「又兵衛前派」の作として50年近くに亘り又兵衛作を否定してきたが、辻自身の変心により又兵衛作が定説となり、平成28年に「岩佐勝以筆」として国宝指定された[* 1]。

源によれば、「新しく夜明けを迎えた庶民の生活感に溢れた自由闊達な姿が生き生きと描写され、生を謳歌する巷の声が騒然とひびいている。勝以画の人物独特の豊頰長頤で、反り身の姿態、裾すぼまりの服装など彼ならではの強靭な弾力を帯びて画かれている」と評されている。

黒田日出男により、右隻の豊国神社に描かれた豊国定舞台で演じられている能楽は慶長19年8月19日、翌慶長20年(元和元年・1615年)に破却されるこの舞台で能楽が演じられた最後の日の最後の演目『烏帽子折』(長ハン)であることが判明した。この日がこの屏風作成年代の上限である。右隻の五条橋で踊る老後家尼は豊国神社での花見から帰る高台院(秀吉の後家、北政所)と特定された。また、二条城で訴訟を主宰し、女の訴えを聞いている人物は羽織の紋様(九曜紋)から京都所司代板倉勝重と特定された。二条城の大手門を潜ろうとしている公家は慶長18年(1613年)7月3日、共に公家衆法度の作成に尽力した勝重から振舞いに招かれた武家伝奏・広橋兼勝と特定された。左隻の中心軸上に描かれている印象的な武家行列の主は駕籠舁きの鞠挟紋から、勝重の次男にして徳川家康の近習出頭人・板倉重昌と特定された。

このように注文主は板倉家または板倉家と繋がりが深い人物であることが予想されるが、黒田による資料の博捜と精密な読解により、注文主は下京室町の呉服商で勝重の呉服所となっていた「笹屋(半四郎)」と特定された。ただし反論もあり、平成29年(2017年)刊行の『別冊太陽』に掲載された佐藤康宏と辻惟雄の対談で佐藤は笹屋注文主説に異議を唱え、笹屋が屏風を注文する理由が不明な点を挙げて武家が注文主ではないかと推測、辻は勝重が注文主だが金は笹屋が出したので、舟木本で笹屋を描かせてもらったと推測した。

勝興寺本

富山県高岡市にある勝興寺に伝わるもの。平成6年(1994年)重要文化財指定。

二条城と方広寺大仏殿(京の大仏)を対比させている。元和年間の京都を描き、狩野派(狩野孝信)の作といわれる。

池田本

林原美術館所蔵。平成8年(1996年)重要文化財指定。備前岡山藩の池田家に伝わったもの。図中に徳川和子入内行列が描かれているところから元和年間の京都を描いたとされる。

福岡市博物館本

福岡市博物館所蔵。平成23年(2011年)重要文化財指定。狩野孝信の作。

京の全体を描く洛中洛外図の定型からは外れ、二条城も大仏殿も描かれていない。右隻に寺町通り沿いの店舗や清水寺など、左隻に賀茂川以西の景観を描いている。狩野孝信作という説が有力[32]。

その他の洛中洛外図

朝鮮通信使が描かれているものがあることも江戸期の洛中洛外図の特徴の一つとして挙げることが出来る。10点ほどが知られており、代表的なものとして今井町本(奈良・個人蔵、六曲一双金地着色)、守護家本(富山・個人蔵、六曲一双金地着色)、紀州徳川家旧蔵とされる米・ボストン美術館のものなどがある。

|

|

|

舟木本

|

|

|

|

福岡市博物館本

|

|

|

|

池田本

|

洛中洛外図屏風作品一覧

| 番号

|

呼称

|

時代

|

系統

|

形態

|

高さ

|

筋勝手・左隻

|

筋勝手・右隻

|

貼札

|

堀川通行列

|

所蔵者

|

備考(旧蔵者・絵師)

|

| 001

|

|

室町

|

初期

|

六曲一双

|

4.5尺

|

逆

|

逆

|

有

|

|

国立歴史民俗博物館

|

三条家旧蔵

|

| 002

|

東博模本

|

室町

|

初期

|

六曲一双

|

5.5尺

|

逆

|

逆

|

有

|

|

東京国立博物館

|

|

| 003

|

上杉本

|

室町

|

初期

|

六曲一双

|

5.5尺

|

順

|

順

|

書込

|

|

米沢市上杉博物館

|

上杉家旧蔵、狩野永徳筆

|

| 004

|

歴博乙本

|

桃山

|

初期

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

無(跡有)

|

|

国立歴史民俗博物館

|

狩野松栄または狩野宗秀

|

| 005

|

|

江戸前期

|

|

八曲一隻

|

6尺

|

x

|

逆

|

無

|

x

|

個人

|

|

| 006

|

山岡家A本

|

江戸前期

|

|

六曲一隻

|

5尺

|

逆

|

x

|

無

|

参内

|

京都国立博物館

|

狩野光信

|

| 007

|

|

江戸前期

|

堺市博本

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆

|

無(跡有)

|

参内

|

堺市博物館

|

|

| 008

|

|

江戸前期

|

堺市博本

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆

|

有

|

参内

|

アメリカ・メトロポリタン美術館(バーク・コレクション)

|

|

| 009

|

|

江戸前期

|

堺市博本

|

六曲一隻

|

5尺

|

x

|

逆

|

有

|

x

|

個人

|

|

| 010

|

|

江戸前期

|

堺市博本

|

六曲一双

|

本間

|

逆

|

逆

|

無

|

参内

|

広島・耕三寺博物館

|

|

| 011

|

吉川本

|

江戸前期

|

変形

|

六曲一双

|

2.5尺

|

順

|

順

|

無

|

x

|

福岡市博物館

|

狩野孝信筆

|

| 012

|

|

江戸前期

|

林原本工房

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

無

|

参内

|

個人

|

|

| 013

|

|

江戸前期

|

林原本工房

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆

|

有

|

参内

|

岐阜市歴史博物館

|

|

| 014

|

|

江戸前期

|

林原本工房

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

参内

|

東京芸術大学大学美術館

|

|

| 015

|

|

江戸前期

|

林家本

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

参内

|

個人

|

|

| 016

|

|

江戸前期

|

林家本

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

無(跡有)

|

参内

|

神戸市立博物館

|

|

| 017

|

|

江戸前期

|

林家本

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

参内

|

カナダ・ロイヤル・オンタリオ美術館

|

|

| 018

|

|

江戸前期

|

林家本

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

参内

|

個人

|

|

| 019

|

田万家本

|

江戸前期

|

林家本

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

参内

|

大阪市立美術館

|

|

| 020

|

|

江戸前期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆

|

無

|

南蛮人

|

京都国立博物館

|

|

| 021

|

|

江戸前期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆

|

無

|

南蛮人

|

出光美術館

|

|

| 022

|

|

江戸前期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆

|

無

|

南蛮人

|

島根県企業局(島根県立美術館寄託)[34]

|

|

| 023

|

|

江戸前期

|

|

六曲一双

|

3尺

|

逆

|

逆

|

有

|

南蛮人

|

南蛮文化館

|

|

| 024

|

勝興寺本

|

江戸前期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆

|

無

|

神輿

|

高岡市・勝興寺

|

狩野孝信筆

|

| 025

|

池田本

|

江戸前期

|

林原本工房

|

六曲一双

|

5.5尺

|

逆+順

|

逆+順

|

有

|

神輿

|

林原美術館

|

池田家旧蔵

|

| 026

|

|

江戸前期

|

林原本似

|

六曲一双

|

5尺

|

逆+順

|

逆+順

|

有

|

神輿

|

福島県立博物館

|

|

| 027

|

|

江戸前期

|

林原本工房

|

六曲一双

|

5.5尺

|

逆+順

|

逆+順

|

無

|

神輿

|

MOA美術館

|

|

| 028

|

萬野B本

|

江戸前期

|

林原本工房

|

六曲一双

|

5尺

|

逆+順

|

逆+順

|

有

|

神輿

|

大阪城天守閣

|

|

| 029

|

|

江戸前期

|

林原本工房

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆

|

有

|

神輿

|

アメリカ・ブルックリン美術館

|

|

| 030

|

|

江戸前期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆

|

有

|

神輿

|

南知多町・延命寺

|

|

| 031

|

|

江戸前期

|

|

六曲一双

|

2.5尺

|

逆+順

|

逆+順

|

無

|

祭礼・神輿

|

出光美術館

|

|

| 032

|

萬野A本

|

江戸前期

|

林家本

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

無

|

祭礼

|

萬野美術館旧蔵

|

|

| 033

|

|

江戸前期

|

林家本

|

六曲一双

|

本間

|

順

|

順

|

無

|

祭礼

|

アメリカ・シアトル美術館旧蔵

|

|

| 034

|

司馬家本

|

江戸前期

|

司馬家本

|

六曲一双

|

3.5尺

|

逆

|

順

|

有

|

祭礼

|

田辺市立美術館

|

|

| 035

|

歴博D本

|

江戸前期

|

司馬家本

|

六曲一双

|

4尺

|

逆

|

順

|

無

|

祭礼

|

国立歴史民俗博物館

|

|

| 036

|

|

江戸前期

|

司馬家本

|

六曲一双

|

3.5尺

|

逆

|

順

|

有

|

祭礼

|

松岡美術館

|

|

| 037

|

坂本家本

|

江戸前期

|

司馬家本

|

六曲一双

|

3.5尺

|

逆

|

順

|

有

|

祭礼

|

個人

|

|

| 038

|

|

江戸前期

|

司馬家本

|

六曲一双

|

3.5尺

|

逆

|

順

|

有

|

祭礼

|

大分市美術館

|

|

| 039

|

|

江戸前期

|

奈良県美本

|

六曲一隻

|

5尺

|

x

|

逆

|

有

|

x

|

京都民芸館

|

|

| 040

|

|

江戸前期

|

奈良県美本

|

六曲一双

|

5尺

|

順+逆

|

逆

|

無

|

参内

|

個人(麻布美術工芸館寄託)

|

|

| 041

|

|

江戸前期

|

奈良県美本

|

六曲一双

|

5尺

|

順+逆

|

逆

|

無

|

人々

|

福島県立博物館

|

|

| 042

|

|

江戸前期

|

奈良県美本

|

六曲一双

|

3尺

|

順+逆

|

逆

|

有

|

祭礼(石曳)

|

奈良県立美術館

|

|

| 043

|

|

江戸前期

|

奈良県美本

|

六曲一双

|

3.5尺

|

順

|

逆

|

有

|

祭礼(石曳)

|

馬の博物館

|

|

| 044

|

|

江戸前期

|

林家本

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

馬駆け

|

東京富士美術館

|

|

| 045

|

|

江戸前期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

無

|

馬駆け

|

佐渡市・妙法寺

|

|

| 046

|

|

江戸前期

|

林原本工房

|

六曲一双

|

5尺

|

逆+順

|

逆+順

|

有

|

入内

|

個人

|

|

| 047

|

舟木本

|

江戸前期

|

変形

|

六曲一双

|

5.5尺

|

逆

|

逆

|

書込

|

|

東京国立博物館

|

岩佐又兵衛筆

|

| 048

|

高津本

|

江戸前期

|

変形

|

六曲一双

|

5尺

|

順・逆

|

順・逆

|

無

|

|

京都国立博物館

|

|

| 049

|

歴博Ç本

|

江戸前期

|

|

六曲一隻

|

5尺

|

逆

|

x

|

無

|

行幸(牛車+鳳輦)

|

国立歴史民俗博物館

|

|

| 050

|

|

江戸前期

|

|

六曲一隻

|

3尺

|

逆

|

x

|

有

|

行幸(牛車+鳳輦)

|

個人

|

|

| 051

|

|

江戸前期

|

林家本

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

行幸(牛車+鳳輦)

|

和泉市久保惣記念美術館

|

|

| 052

|

本田家本

|

江戸前期

|

林原本工房

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 053

|

|

江戸前期

|

林原本工房

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

無

|

行幸(牛車)

|

サントリー美術館

|

土佐光高筆

|

| 054

|

|

江戸前期

|

林原本工房

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(牛車)

|

毛利博物館

|

毛利家伝来、伝土佐将監筆

|

| 055

|

|

江戸前期

|

林原本工房

|

六曲一双

|

3尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 056

|

バークB本

|

江戸前期

|

林原本工房

|

六曲一隻

|

5尺

|

x

|

逆

|

有

|

|

アメリカ・バークコレクション

|

|

| 057

|

|

江戸前期

|

林原本工房

|

六曲一隻

|

5.5尺

|

x

|

逆

|

有

|

|

個人

|

|

| 058

|

|

江戸中期

|

林原本工房

|

六曲一双

|

3尺

|

x

|

逆+順

|

有

|

行幸(迎え)

|

石水博物館

|

|

| 059

|

|

江戸前期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

無

|

行幸(牛車)

|

横須賀市・大松寺

|

|

| 060

|

|

江戸前期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

行幸(牛車)

|

アメリカ・ホノルル美術館

|

|

| 061

|

|

江戸前期

|

洛外、林原本工房

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

無

|

|

京都国立博物館

|

|

| 062

|

|

江戸前期

|

洛外、林原本工房

|

六曲一隻

|

5尺

|

x

|

逆

|

無

|

x

|

細見美術館

|

|

| 063

|

|

江戸前期

|

洛外、林原本工房

|

六曲一双

|

4.5尺

|

逆

|

逆

|

無(跡有)

|

|

個人

|

|

| 064

|

浄願寺本

|

江戸前期

|

洛外、林原本工房

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

無

|

|

名古屋市・浄願寺

|

|

| 065

|

|

江戸前期

|

洛外、林原本工房

|

六曲一隻

|

5尺

|

x

|

逆

|

無

|

|

八幡市松花堂美術館

|

|

| 066

|

|

江戸前期

|

洛外、林原本工房

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

無

|

|

佐渡市・妙照寺

|

|

| 067

|

|

江戸前期

|

洛外、林原本工房

|

六曲一双

|

5尺

|

逆+順

|

逆+順

|

無

|

|

滋賀県・個人

|

|

| 068

|

|

江戸中期

|

洛外、林原本工房

|

六曲一双

|

本間

|

逆

|

逆+順

|

有

|

|

青森県・個人

|

|

| 069

|

|

江戸前期

|

|

八曲一双

|

2尺

|

逆+順

|

逆

|

有

|

|

南蛮文化館

|

|

| 070

|

|

江戸前期

|

|

二曲一隻

|

3尺

|

x

|

逆

|

無

|

x

|

京都市・八坂神社

|

|

| 071

|

|

江戸前期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

聚楽第行幸

|

尼崎市

|

|

| 072

|

|

江戸前期

|

|

六曲一双

|

|

逆

|

|

|

|

個人

|

|

| 073

|

|

江戸前期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

朝鮮通信使(油小路通)

|

アメリカ・ボストン美術館

|

|

| 074

|

|

江戸前期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

朝鮮通信使

|

個人

|

|

| 075

|

今井町本

|

江戸前期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

朝鮮通信使(油小路通)

|

個人

|

|

| 076

|

|

江戸前期

|

変形

|

六曲一双

|

5尺

|

順・逆

|

順・逆

|

有

|

|

森熊美術館

|

|

| 077

|

|

江戸前期

|

変形

|

六曲一双

|

4尺

|

順+逆

|

順+逆

|

有

|

行幸(牛車+鳳輦)

|

MOA美術館

|

|

| 078

|

|

江戸前期

|

変形

|

八曲一双

|

3尺

|

順+逆

|

順

|

書込?

|

神輿

|

根津美術館

|

|

| 079

|

|

江戸前期

|

変形

|

六曲一双

|

5.5尺

|

逆

|

逆

|

無

|

|

個人

|

|

| 080

|

|

江戸前期

|

変形

|

六曲一隻

|

5尺

|

順・逆

|

x

|

無

|

|

個人

|

長谷川巴龍筆

|

| 081

|

|

江戸前期

|

洛外

|

六曲一双

|

5尺

|

順・逆

|

順・逆

|

無

|

|

京都文化博物館

|

狩野益信筆

|

| 082

|

|

江戸前期

|

洛外

|

四曲一隻

|

4.5尺

|

x

|

順・逆

|

無

|

x

|

奈良県立美術館

|

|

| 083

|

具慶本

|

江戸中期

|

具慶本

|

六曲一双

|

5.5尺

|

順

|

順

|

有

|

行幸(鳳輦)

|

個人(京都国立博物館寄託)

|

住吉具慶筆

|

| 084

|

|

江戸中期

|

具慶本

|

六曲一双

|

本間

|

順

|

順

|

無

|

行幸(鳳輦)

|

個人(芦屋市立美術博物館寄託)

|

|

| 085

|

|

江戸中期

|

具慶本

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

行幸(鳳輦)

|

豊橋市二川宿本陣資料館

|

|

| 086

|

|

江戸中期

|

具慶本

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

行幸(鳳輦)

|

大阪人権博物館

|

|

| 087

|

|

江戸中期

|

具慶本

|

六曲一双

|

|

順

|

順

|

有

|

行幸(鳳輦)

|

前田子爵・井伊子爵旧蔵

|

|

| 088

|

|

江戸中期

|

具慶本

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

行幸(鳳輦)

|

越前市武生公会堂記念館

|

|

| 089

|

|

江戸中期

|

具慶本

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

行幸(鳳輦)

|

個人(愛媛県美術館寄託)

|

|

| 090

|

|

江戸中期

|

具慶本

|

六曲一隻

|

5尺

|

x

|

順

|

有

|

x

|

アメリカ・フリーア美術館

|

|

| 091

|

歴博F本

|

江戸中期

|

具慶本

|

六曲一隻

|

5尺

|

x

|

順

|

有

|

行幸(鳳輦)

|

国立歴史民俗博物館

|

|

| 092

|

真野家本

|

江戸中期

|

具慶本

|

六曲一双

|

3.5尺

|

順

|

順

|

有

|

行幸(鳳輦)

|

八幡市・正法寺

|

|

| 093

|

|

江戸中期

|

具慶本

|

六曲一双

|

3.5尺

|

順

|

順

|

無

|

行幸(鳳輦)

|

個人

|

|

| 094

|

|

江戸中期

|

具慶本

|

1幅

|

5尺

|

x

|

順

|

有

|

x

|

学習院大学学芸員資格取得事務室

|

|

| 095

|

|

江戸中期

|

|

六曲一隻

|

3.5尺

|

逆

|

x

|

有

|

行幸(牛車)

|

伊達市開拓記念館

|

亘理伊達家伝来

|

| 096

|

|

江戸中期

|

|

六曲一隻

|

3.5尺

|

x

|

逆

|

有

|

行幸(鳳輦+牛車)

|

徳川美術館

|

|

| 097

|

|

江戸中期

|

渡辺美本

|

六曲一双

|

本間

|

順

|

順

|

有

|

行幸(牛車)

|

渡辺美術館

|

|

| 098

|

|

江戸中期

|

渡辺美本

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 099

|

|

江戸中期

|

渡辺美本

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順

|

有

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 100

|

|

江戸中期

|

渡辺美本

|

六曲一隻

|

5尺

|

順

|

x

|

無

|

行幸(牛車)

|

飯田市・開善寺

|

|

| 101

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(牛車)

|

佛教大学図書館

|

|

| 102

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

本間

|

|

|

|

|

個人

|

|

| 103

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 104

|

小村家本

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

無

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 105

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

無

|

行幸(牛車)

|

枚方美術館

|

|

| 106

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

無

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 107

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

本間

|

逆

|

逆+順

|

無

|

行幸(牛車)

|

京都市・詩織庵

|

|

| 108

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

本間

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(牛車)

|

岡山県立美術館

|

|

| 109

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

本間

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(牛車)

|

個人(佐野美術館寄託)

|

|

| 110

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一隻

|

3尺

|

逆

|

x

|

有

|

行幸(牛車)

|

千葉県立中央博物館

|

|

| 111

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(牛車)

|

高津古文化会館

|

|

| 112

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

3.5尺

|

逆

|

|

無

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 113

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

3.5尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(牛車)

|

個人(兵庫県立歴史博物館寄託)

|

|

| 114

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

3尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(牛車)

|

大阪市立美術館

|

|

| 115

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

5.5尺

|

逆

|

逆+順

|

無

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 116

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

本間

|

逆

|

逆+順

|

無

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 117

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一隻

|

3尺

|

逆

|

x

|

無

|

行幸(牛車)

|

大阪市・個人

|

|

| 118

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

|

逆

|

|

無

|

行幸(牛車)

|

個人(和歌山県立博物館寄託)

|

|

| 119

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

|

逆

|

逆+順

|

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 120

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

|

逆

|

逆

|

無

|

行幸(牛車)

|

長岡京市・楊谷寺

|

|

| 121

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

中

|

逆

|

逆

|

無

|

行幸(牛車)

|

某男爵家並某家旧蔵

|

|

| 122

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲一双

|

|

逆

|

逆

|

無

|

行幸(牛車)

|

古田織部美術館

|

|

| 123

|

|

江戸中期

|

佛教大学本

|

六曲

|

本間

|

|

逆

|

無

|

|

俵屋旅館

|

|

| 124

|

|

江戸中期

|

鳥取県博本

|

六曲一隻

|

4尺

|

逆

|

x

|

有

|

行幸(鳳輦)

|

個人

|

|

| 125

|

|

江戸中期

|

鳥取県博本

|

六曲一双

|

4尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(鳳輦)

|

鳥取県立博物館

|

|

| 126

|

|

江戸中期

|

鳥取県博本

|

六曲一双

|

4尺

|

逆

|

逆+順

|

無

|

行幸(鳳輦)

|

個人

|

|

| 127

|

|

江戸中期

|

鳥取県博本

|

六曲一双

|

4尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(鳳輦)

|

京都府・福寿園

|

|

| 128

|

|

江戸中期

|

鳥取県博本

|

六曲一隻

|

4尺

|

逆

|

x

|

無

|

行幸(鳳輦)

|

個人

|

|

| 129

|

|

江戸中期

|

鳥取県博本

|

六曲一双

|

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(鳳輦)

|

高津古文化会館旧蔵

|

|

| 130

|

|

江戸中期

|

鳥取県博本

|

六曲一隻

|

|

x

|

逆+順

|

無

|

x

|

京都市・パークホテル

|

|

| 131

|

|

江戸中期

|

鳥取県博本

|

六曲一双

|

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(鳳輦)

|

京都市・個人

|

|

| 132

|

反町家本

|

江戸中期

|

反町家本

|

六曲一双

|

3尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(牛車)

|

個人(東京国立博物館寄託)

|

|

| 133

|

|

江戸中期

|

反町家本

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 134

|

|

江戸中期

|

反町家本

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 135

|

|

江戸中期

|

反町家本

|

六曲一双

|

3尺

|

逆+順

|

順

|

有

|

行幸(牛車)

|

岡崎市(三河武士のやかた家康館)

|

|

| 136

|

|

江戸中期

|

反町家本

|

六曲一双

|

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(牛車)

|

仙台市博物館

|

|

| 137

|

|

江戸中期

|

|

六曲一双

|

本間

|

順

|

順

|

無

|

行幸(鳳輦)

|

ギャラリー鉄斎堂

|

|

| 138

|

|

江戸中期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

順+逆

|

順+逆

|

無

|

行幸(牛車)

|

広岡コレクション記念財団

|

|

| 139

|

|

江戸中期

|

|

六曲一双

|

|

逆+順

|

逆+順

|

無

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 140

|

|

江戸中期

|

|

六曲一双

|

4尺

|

逆

|

順

|

有

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 141

|

|

江戸中期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(鳳輦)

|

光明寺(岐阜市歴史博物館寄託)

|

|

| 142

|

寂光院本

|

江戸中期

|

洛外

|

六曲一双

|

4尺

|

順・逆

|

順・逆

|

有

|

|

京都市・寂光院

|

|

| 143

|

|

江戸中期

|

洛外

|

六曲一双

|

3.5尺

|

逆

|

逆+順

|

無

|

|

学習院大学 史料館・学芸員資格取得事務室資料

|

|

| 144

|

|

江戸中期

|

洛外

|

六曲一双

|

本間

|

順・逆

|

順・逆

|

無

|

|

個人

|

|

| 145

|

|

江戸中期

|

洛外

|

六曲一双

|

本間

|

逆

|

順

|

有

|

|

個人

|

|

| 146

|

|

江戸中期

|

鳥瞰図

|

八曲一双

|

5尺

|

順・逆

|

順・逆

|

有

|

|

吉川史料館

|

|

| 147

|

|

江戸中期

|

鳥瞰図

|

六曲一双

|

|

順

|

逆

|

無

|

|

尾州小牧町江崎家・当市西陣富田半兵衛旧蔵

|

|

| 148

|

|

江戸中期

|

鳥瞰図

|

六曲一双

|

|

順・逆

|

順・逆

|

有

|

|

神野家並某家旧蔵

|

|

| 149

|

|

江戸中期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆

|

無

|

行幸(牛車)

|

金沢市立安江金箔工芸館

|

|

| 150

|

|

江戸中期

|

大谷大学本

|

六曲一双

|

3尺

|

逆+順

|

逆+順

|

無

|

行幸(牛車)

|

大谷大学

|

|

| 151

|

|

江戸中期

|

大谷大学本

|

六曲一双

|

3.5尺

|

逆+順

|

逆+順

|

無

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 152

|

歴博E本

|

江戸中期

|

変形

|

六曲一双

|

3.5尺

|

順・逆

|

順・逆

|

有

|

|

国立歴史民俗博物館

|

|

| 153

|

|

江戸中期

|

変形

|

六曲一双

|

本間

|

順

|

順

|

無

|

|

個人

|

|

| 154

|

|

江戸中期

|

変形

|

八曲一双

|

3.5尺

|

逆+順

|

逆

|

有

|

|

個人

|

|

| 155

|

|

江戸中期

|

変形

|

六曲一双

|

4尺

|

順

|

順

|

有

|

|

オーストラリア・ニュー・サウス・ウェールズ州立美術館

|

|

| 156

|

|

江戸中期

|

変形

|

六曲一隻

|

5尺

|

x

|

順

|

無

|

x

|

個人

|

|

| 157

|

|

江戸中期

|

|

六曲一双

|

3.5尺

|

|

順

|

|

|

個人

|

|

| 158

|

|

江戸中期

|

|

六曲一隻

|

3.5尺

|

逆

|

x

|

|

|

個人

|

|

| 159

|

|

江戸中期

|

|

六曲一双

|

5.5尺

|

順

|

順

|

無

|

|

アメリカ・ギッターコレクション

|

|

| 160

|

|

江戸中期

|

|

八曲一隻

|

|

x

|

|

|

x

|

茶道資料館

|

|

| 161

|

|

江戸後期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

逆

|

逆

|

無

|

|

京都市・西福寺

|

|

| 162

|

|

江戸後期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

逆+順

|

逆+順

|

有

|

|

個人

|

鶴澤探索筆

|

| 163

|

高津 No.6

|

江戸後期

|

|

六曲一双

|

4.5尺

|

逆+順

|

逆+順

|

有

|

行幸(鳳輦)

|

イタリア・トリノ東洋美術館

|

|

| 164

|

|

江戸後期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

順

|

順+逆

|

無

|

行幸(鳳輦)

|

出光美術館

|

|

| 165

|

|

江戸後期

|

|

六曲一双

|

4尺

|

逆

|

逆+順

|

有

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 166

|

|

江戸後期

|

|

六曲一双

|

3尺

|

逆

|

逆+順

|

無

|

行幸(牛車)

|

個人

|

|

| 167

|

松居家本

|

江戸後期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

順・逆

|

順・逆

|

無

|

|

個人

|

|

| 168

|

|

江戸後期

|

|

六曲一双

|

5尺

|

順・逆

|

順・逆

|

有

|

|

個人

|

|

※ 「洛中洛外図屏風作品一覧」(京文博図録(2015)pp.213-216)を元に作成。ただし、洛中洛外図は毎年のように新出本が紹介されており、これからも増えることが予想される。

※ 筋勝手項目の「逆+順」は逆勝手が主で順勝手が一部にあるもの、「順・逆」は順勝手と逆勝手が相半ばするもの。

図中の町並

|

解説

|

| 公方様

|

足利将軍家の邸宅で「花の御所」と称された[35]。上杉本では足利義晴の時代の邸宅が描かれている[35]。現在の同志社大学寒梅館周辺にあたる[35]。

|

| 近衛殿

|

近衛家の邸宅で「桜御所」と称された[35]。現在の同志社大学新町キャンパス周辺にあたる[35]。

|

| 光照院

|

後伏見天皇の皇女進子内親王が剃髪得度して建立[35]。上杉本に描かれた場所と変わらない位置に現存する[35]。

|

| 典厩

|

将軍が参内・社参するときの太刀持ち役を務めた家をいい、「典厩」は当主の官職名であった右馬頭もしくは右馬助の唐名である[35]。細川惣領家と密接な関係にあり、上杉本でも細川殿と同じ築地塀に囲まれている[35]。

|

| 法鏡寺(宝鏡寺)

|

足利氏と関係が深い尼門跡寺院[35]。

|

| 百々橋

|

細川勝元と山名宗全が橋を隔てて交戦したといわれる[35]。1963年(昭和38年)頃に小川は埋め立てられ、橋も解体されたが、礎石の一つが残されている[35]。

|

| 細川殿

|

細川宗家の邸宅[35]。上杉本が描かれた当時の居主は細川晴元または細川氏綱とされる[35]。

|

| 水落の地蔵

|

上杉本に「水おちのぢざう」とあるが現地にその面影は残されていない[35]。

|

| 飛鳥井殿

|

和歌や蹴鞠の師範を家業とした飛鳥井家の邸宅[35]。上杉本では「あすかい殿」とあり四人の公卿が蹴鞠に興じる様子が描かれている[35]。この場所は白峯神宮となっている[35]。

|

| こかは(小川)

|

小川通で洛中洛外図の時代には京都最大の繁華街となっていた[35]。

|

| 妙覚寺

|

足利義輝が仮御所とした永禄元年(1558年)には武家御殿が2箇所にあったとされ、上杉本の妙覚寺はそれ以前を描いたものとされる[36]。

|

| 二条殿

|

二条良基の邸宅[36]。上杉図が描かれたときの当主は二条晴良で、檜皮葺の御殿で寝殿造の形式を残す[36]。歴博甲本が描かれたときの当主は二条尹房で、大きな池庭があり、直交して二棟の入母屋造の建物が描かれている[36]。

|

| 妙顕寺

|

上杉本に描かれており、永正18年(1521年)に足利義稙の命により二条西洞院への移転した後のもの[36]。

|

| 曇華院

|

上杉本では東寄りの瓦屋根の建物が堂、入母屋屋根の建物が僧房として描かれている[36]。歴博甲本では西に棟門があり、入母屋檜皮葺屋根の建物が主屋で、南に庭、北に別の入母屋の建物が描かれている[36]。

|

| 竹田瑞竹邸

|

医師の竹田瑞竹の邸宅で、上杉本では「竹田ずいちく」邸として描かれている[36]。

|

| 頂法寺

|

上杉本ではとして瓦葺寄棟造の本堂の中に六角堂を収めた鞘堂が描かれている[36]。

|

| 本能寺

|

歴博甲本や上杉本に描かれている[36]。

|

| 竹田法印邸

|

足利義晴の典医のうちの一人の竹田定珪の邸宅[36]。上杉本に描かれており切妻造板葺の建物と板葺の門となっている[36]。

|

| 萬寿寺

|

歴博甲本や上杉本に描かれている[36]。

|

| 本圀寺

|

上杉本に描かれている[36]。

|

備考

- 狩野永徳が織田信長の依頼で「安土城下図」を描き、バチカンに贈られたという。

- 江戸時代初期に江戸を描いた「江戸図屏風」もある(国立歴史民俗博物館所蔵)。

- CD『国宝「上杉本 洛中洛外図屏風」を聴く』(鈴木広志group×大場陽子)が発売された(財団法人米沢上杉文化振興財団、2010年)。

- 伏見桃山城キャッスルランドに建築された伏見城の模擬天守閣は、池田本の描写を参考に建築された[37]。

脚注

注釈

- ^ 辻は昭和36年(1961年)の学会発表で「山中常盤物語絵巻」を又兵衛作とする一方、舟木本を又兵衛ではなく彼以前の又兵衛前派の作だと主張、昭和45年(1970年)の著作『奇想の系譜』でもこの見方は変わらなかった。だが平成16年(2004年)の山下裕二との対談、平成18年(2006年)の佐藤康宏との対談で、舟木本が勝以(又兵衛)作との繋がり・連続性が多く見られるとの指摘を受け、舟木本と山中常盤物語絵巻と比較して見た結果、舟木本の左隻第五扇に描かれた口を開けていなないている馬と、山中常盤物語絵巻の巻三に描かれた子供に手綱を引かれて口を開けている馬が似ていることを発見、平成20年(2008年)の著作『岩佐又兵衛』で辻は主張を撤回し舟木本を又兵衛作とした。

出典

- ^ 新発見「豊臣期大坂図屛風」の魅力関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター、2009年3月31日

- ^ 小島道裕『描かれた戦国の京都 洛中洛外図屏風を読む』(吉川弘文館、2009年)P.3

- ^ 文化庁 国指定文化財等データベース

- ^ 黒田日出男『初期洛中洛外図屏風の伝来論』(立正大学文学部紀要 第27号 2011)P.36-53

- ^ 武田恒夫『狩野派障屏画の研究-和様化をめぐって-』(吉川弘文館、2002)p.104、小島道裕『描かれた戦国の京都 洛中洛外図屏風を読む』(吉川弘文館、2009年)P.18-60

- ^ 石田尚豊「洛中洛外図屏風の概観 - 町田家旧蔵本を中心として」『洛中洛外図大観 町田氏旧蔵本』(小学館、1987)収録

- ^ 主題の特定は歴博甲本人物データベース(国立歴史民俗博物館サイト)による。

- ^ 群馬県立博物館・米沢市上杉博物館・林原美術館「三館共同企画展 洛中洛外図屏風に描かれた世界」展覧会カタログ P.100

- ^ 黒田日出男『初期洛中洛外図屏風の伝来論』(立正大学文学部紀要 2011年)P.53-59

- ^ 小島道裕『描かれた戦国の京都 洛中洛外図屏風を読む』(吉川弘文館、2009年)P.98-127

- ^ 三好邸に冠木門が描かれていることから(後述)。

- ^ 上杉家の記録から(後述)。

- ^ 黒田日出男『謎解き 洛中洛外図』(岩波書店、1996年)P138-139、P193-195。小島道裕『描かれた戦国の京都 洛中洛外図屏風を読む』(吉川弘文館、2009年)P.132-133

- ^ 今谷明『京都・一五四七年―上杉本洛中洛外図の謎を解く』(平凡社、2003年)

- ^ 黒田『謎解き 洛中洛外図』P189-191

- ^ 小島道裕『描かれた戦国の京都 洛中洛外図屏風を読む』吉川弘文館、2009年、133頁。

- ^ 手前右は船鉾、左は岩戸山。以下手前から奥へ鶏鉾、白楽天山、函谷鉾。右上隅は蟷螂山(右)と四条傘鉾(左)。(画中の山鉾の特定は京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センターのサイトによる。)

- ^ 小島道裕『描かれた戦国の京都 洛中洛外図屏風を読む』(吉川弘文館、2009年)P.156-157

- ^ 馬渕美帆 「歴博乙本(洛中洛外図)の筆者・制作年代再考」(科学研究成果報告書『描かれた都市 ー中近世絵画を中心とする比較研究』 2004年)

- ^ 文化庁、国指定文化財等データベース[1]

- ^ メトロポリタン美術館のクレジットラインは以下のとおり:Mary Griggs Burke Collection, Gift of the Mary and Jackson Burke Foundation, 2015

- ^ 島根県立美術館《洛中洛外図屏風(誓願寺本)》

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s “京 上京探訪 洛中洛外図をめぐる”. 京都市. 2025年1月5日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 鋤柄 俊夫「洛中洛外図の中の京都 : 都市図としての視点から」1

80、国立歴史民俗博物館、2014年2月28日。

- ^ “伏見桃山城、活用策決まらず10年”. 京都新聞 (京都新聞社). (2012年10月29日). http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20121029000080 2012年11月1日閲覧。

文献

《『洛中洛外図屏風』文献目録》に、藤原重雄による詳細な文献一覧がある。

- 展覧会図録

- 財団法人米沢上杉文化振興財団 『国宝 上杉本 洛中洛外図屏風』 米沢市上杉博物館、2001年

- 京都国立博物館編 『狩野永徳』 毎日新聞社、2007年

- 群馬県立歴史博物館 米沢市上杉博物館 林原美術館 立正大学文学部編集 『三館合同企画展 洛中洛外図屏風に描かれた世界』 三館合同企画展『洛中洛外図に描かれた世界』プロジェクトチーム、2011年3月5日

- 京都文化博物館編集 『京を描く -洛中洛外図の時代-』 京都府京都文化博物館、2015年3月1日

関連項目

外部リンク

ウィキメディア・コモンズには、

洛中洛外図に関連するカテゴリがあります。

![鉦叩き(左隻第5扇下部)[7]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Kanetataki_Motonobu_Rakuchu-Rakugai.jpg/277px-Kanetataki_Motonobu_Rakuchu-Rakugai.jpg)

![祇園会(右隻第三扇)[17]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/EITOKU_Uesugi-Gion-matsuri.jpg/177px-EITOKU_Uesugi-Gion-matsuri.jpg)

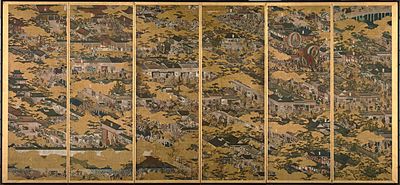

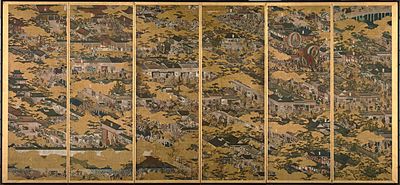

![メトロポリタン美術館本[33]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/%E6%B4%9B%E4%B8%AD%E6%B4%9B%E5%A4%96%E5%9B%B3%E5%B1%8F%E9%A2%A8-Scenes_in_and_around_the_Capital_MET_2015_300_106_2_Burke_website.jpg/400px-%E6%B4%9B%E4%B8%AD%E6%B4%9B%E5%A4%96%E5%9B%B3%E5%B1%8F%E9%A2%A8-Scenes_in_and_around_the_Capital_MET_2015_300_106_2_Burke_website.jpg)

![メトロポリタン美術館本[33]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/%E6%B4%9B%E4%B8%AD%E6%B4%9B%E5%A4%96%E5%9B%B3%E5%B1%8F%E9%A2%A8-Scenes_in_and_around_the_Capital_MET_2015_300_106_1_Burke_website.jpg/400px-%E6%B4%9B%E4%B8%AD%E6%B4%9B%E5%A4%96%E5%9B%B3%E5%B1%8F%E9%A2%A8-Scenes_in_and_around_the_Capital_MET_2015_300_106_1_Burke_website.jpg)