|

江戸時代の三貨制度

江戸時代の三貨制度(えどじだいのさんかせいど、Tokugawa coinage)とは、江戸時代の日本において金(小判、一分判)、銀(丁銀、豆板銀)および銭(寛永通寳)という基本通貨が併行流通した貨幣制度のことである。 これらの金貨、銀貨および銭貨の間には幕府の触書による御定相場も存在したが、実態は互いに変動相場で取引されるというものであり、両替商という金融業が発達する礎を築いた。金・銀・銭とは別に、藩札などの紙幣も流通していたが、日本全国で通用する紙幣はなかった。 幕府は公式に「三貨制度」として触書を出したわけではないが、「三貨」という用語は文化12年(1815年)に両替屋を営んでいた草間直方が貨幣学研究の集大成として刊行した『三貨図彙』に見られる[1]。 なお、「江戸時代の三貨制度」と呼ばれているものの、江戸時代の期間は徳川家康が征夷大将軍に任命されて幕府を樹立した慶長8年(1603年)から、慶応から明治に改元された明治元年(1868年)とするのが主流の学説であるのに対し、三貨制度が用いられた期間は関ヶ原の戦いの直後(慶長5年(1600年)ないし慶長6年(1601年))から明治4年(1871年)の新貨条例が制定されるまでの270年間にも及ぶため[2]、実際には江戸時代を(前後数年程度とはいえ)超えた期間に渡って使われたことになる。 三貨制度の興り三貨制度は徳川幕府により確立されたものであり、織田信長も既に金1両=銀7.5両=銭1500文とする三貨制度の構想を持っていたが、戦乱の時代にあってこの頃の武将らには貨幣阿堵物観が強く貨幣制度の整備にはそれほど積極的でなかった。豊臣秀吉も天正期に金銀貨の鋳造を命じているが、これも恩賞用の域を出るものではなかった。大口取引に秤量貨幣としての金銀貨を使用する貨幣経済はこの頃より商人を中心として発展し始め、また貴族および寺院が貢租や賜物として取得した金銀を銭貨に両替し、あるいは遠隔地への支払いおよび諸物の購入のための判金の需要が生じ、金屋(かねや)および銀屋(かねや)といった金銀の精錬および両替を行うものが現れ始めた[3]。江戸幕府においても貨幣の鋳造という業務を商人に委託したのもこういった背景があった[4]。 また貨幣経済の拡大に伴い銭貨では取引に限界が生じ、また銭貨は長年の流通により鐚銭が多くを占めるようになったことから撰銭の慣行が出始めたため、貴金属による価値の裏付のある金貨および銀貨の需要が高まったとの説もある[5]。 家康がまず金貨および銀貨の整備を行ったのは、戦国大名にとって金山および銀山を手中に納めることが戦力を増強し天下を掌握する重要な戦略の一つであったという背景がある。そのため銭貨の整備は約35年遅れることとなり、渡来銭を駆逐し寛永通寳が充分に行き渡ったのは、関ヶ原の戦いから半世紀以上後の寛文年間のことであった。一方金銀貨についても特に銀の貿易による流出などにより慶長金銀が全国的に充分行き渡る状況にはなく、依然として領国貨幣の流通が並行し、領国貨幣を回収して通貨の統一を達成したのは元禄の吹替えのときであった[6]。 古くは760年に恵美押勝(藤原仲麻呂)が鋳造を命じた萬年通寳、大平元寳および開基勝寳があり、これを三貨と呼ぶこともあるが[7]、貨幣経済の発達が充分でなかった時代にあって、大平元寳および開基勝寳は銅銭の名目価値を高く設定するための金貨および銀貨であり一般に流通させる目的のものではなかった[8]。 金金貨の通貨単位は両(りょう)であり、補助単位として1/4両にあたる分(ぶ)、1/4分にあたる朱(しゅ)があり、この4進法の通貨単位は、武田信玄が鋳造を命じたとされる甲斐国の領国貨幣である甲州金の通貨体系を踏襲したものであった[9]。 基本通貨は計数貨幣である金一両の小判とその1/4の量目の一分判であるが、元禄期には小判の1/8の二朱判が登場し、江戸時代後半には小判に対し金含有量の劣る、五両判、二分判、二朱判および一朱判も発行された。さらに明和期に登場した南鐐二朱銀を皮切りに一分銀および一朱銀など本来金貨の単位であった、分および朱を単位とする計数貨幣が発行されるに至った。これらは「金代わり通用の銀」[10]あるいは「金称呼定位銀貨」とも呼ばれる[11]。現代の古銭収集においては、二分判(二分金)、一分判(一分金)、二朱判(二朱金)および一朱判(一朱金)といった、長方形(一朱判は正方形)の金貨を総称して「分金」、一分銀、南鐐二朱銀および一朱銀といった長方形の金貨単位の銀貨を総称して「分銀」、これらをまとめて「分金銀類」と呼ぶことがある。 中世の日本において東北地方を中心に砂金の採取が行われるようになり、砂金を目方に応じて高額取引に使用したのが金貨の流通の始まりであった。やがて砂金を鎔融して吹金あるいは練金と呼ばれる金錠が用いられるようになり、さらに中身まで金でできていることを証明するために叩き伸ばし判金としたものが用いられるようになった。戦国時代は金貨は大判が主流を占め、これは恩賞、贈答あるいは高額の借金を大判として返すしきたりがあるなど、特殊な用途に限られていたが[12][13]、徳川家康は1600年頃、産金の増大に加えて中国からの金錠の輸入により金準備が整ったとして、より小額で、墨書を極印に改め、一般流通を目的とした小判を発行するに至ったとされる[14][15]。 なお大判は金一枚(四十四匁)を単位とするもので恩賞および贈答に用いられるものであり、本来通貨として一般流通する目的のものではなかったが、市場に流れることもあり相場に応じて取引された[13]。 計算上の金貨の通貨単位の表し方として、「永~文」というものもあり、永一文は1/1000両に相当し、朱未満の端数の計算や、永高による年貢額の表示に用いられた。この「永」の名称は寛永通宝発行以前の時代に流通していた永楽通宝の名残である。幕府の発行した1朱未満の金貨単位の金属貨幣は存在しないが、藩札では1朱未満の金貨単位の金額が「永銭~文」の形で表示された例がある(地方貨幣の金属貨幣では、「永銭~文」の形ではないが、1朱未満の金貨単位の金額としては「琉球通宝半朱」の例がある)。 銀銀貨は量目不定の丁銀および豆板銀と、天秤で目方を定めて通用する秤量貨幣が基本通貨であり、通貨単位は天秤秤による測定値、すなわち質量単位である、貫(かん)、匁(もんめ)および分(ふん)が用いられた。銀1貫は銀1000匁、銀1匁は銀10分である。また「銀20匁」など、20匁以上で下一桁が0である場合、「銀20目」と表すのが一般的であった。 特に丁銀は裸銀として使用されることはほとんどなく[16][17][18]、500匁毎に和紙で包んだ包銀として用いられることが多かった[19]。一方豆板銀は携帯に便利な銀秤を用いて取引に用いられることもしばしばであった[20]。 明和年間に登場した南鐐二朱銀や、一分銀、一朱銀といった貨幣は、材質上は銀貨でありながら、「銀~匁」という銀目を直接表すものではなく、金貨の単位で表された計数貨幣である。こうした金貨単位の計数銀貨の台頭以降、丁銀および豆板銀の発行は次第に衰退し、銀目取引は手形および藩札に中心が移っていき[21]、金額の表示上は銀目で示されていても、実際の金属貨幣による支払いには金貨・金貨単位の計数銀貨および銭貨で行うことが多くなり、幕末期に至っては丁銀や豆板銀はほとんど流通しない状態となり、日常的には銀目は帳簿・藩札・手形・店頭での価格表示などに見られる計算単位でしかないという感覚となっていった。これを銀目の空位化と呼ぶ。 銀貨も中世の頃から灰吹銀およびそれに極印を打った極印銀が目方に応じて高額取引に使用され、金貨と同様にこれらを打ち伸ばしたのであるが、金と異なり不純物の関係で銀は脆く、薄い板に延ばそうとするとひび割れるため、譲葉あるいはナマコ型の丁銀となった。このような丁銀、および豆板銀(金貨単位の計数銀貨の登場以降はそれも)の鋳造を行う銀座は秀吉が堺、京都の銀吹屋を集めて大坂に常是座を設けたことにより始まったとされる[22]。 また灰吹法の導入により16世紀後半から石見銀山を始めとして日本各地で銀の産出が増大し、さらに生糸などの貿易先として重要であった中国において銀錠が大口取引に使用されていたことも影響して、銀が大坂を中心とする商人により盛んに使用されるようになった。家康はこのような銀を取引の中心とする商人の力を無視することができず、金貨の使用を強制するよりは既存の体制を継承して貨幣制度の整備を進める道を選択した[23]。 恩賞および贈答には銀一枚(四十三匁)とする単位の包銀が用いられた[23]。 銭銭貨は鋳造による穴銭一枚を一文(もん)とする計数貨幣であり、銭1000文を銭1貫文(かんもん)とする通貨単位であった。 通貨単位としての文の歴史は古く日本では皇朝十二銭より始まるが、この頃はまだ全国的に広く流通するというものではなかった。皇朝十二銭の鋳造が途絶えてしばらくして、経済が発達するにつれ貨幣の需要が高まるが、その後の鎌倉幕府および室町幕府は貨幣を発行するまでには至らず、貿易により宋銭を始めとする中国の銭貨が多量に輸入され流通するという、渡来銭の時代が数百年続いた[24]。 金貨および銀貨が家康により関ヶ原の戦いの直後から整備されたのに対し、銭貨については江戸時代初期に慶長通寳および元和通寳の発行はあったものの、これらは少量にとどまり依然渡来銭の流通は続いた。また、経済の中心であった上方では鐚銭が用いられており、永楽銭を通用させてきた徳川氏領国(=関東地方)は特殊な存在であった。このため、家康は鐚銭を銭貨の基準に充てて、徳川氏領国で用いられてきた永楽銭の使用を停止していく方針を採り、慶長通寶も鐚銭と同価値で鋳造され、寛永通寶へと継承されていく[25]。寛永通寳が本格的に幕府主導で発行されるようになったのは3代の徳川家光の時代、すなわち寛永13年(1636年)以降であった[26][27]。 基本通貨は銅一文銭であるが、銅地金の逼迫あるいは幕府の財政事情により寳永通寳の10文銭の発行が企てられたり、明和期以降は寛永通寳真鍮四文銭および鉄一文銭が定着し、幕末には100文銭である天保通寳が流通の主流を占めるようになった。 銭貨は穴を紐に通してまとめた銭緡(ぜにさし)として用いられることもあり、96枚を100文として用いる省陌法が一般的な慣行であった[28][29][30]。 貨幣の鋳造および発行江戸時代に貨幣の鋳造を担ったのは、金貨は金座、銀貨は銀座、銭貨は銭座であった。金座は後藤庄三郎を御金改役として江戸を中心とし、京都、佐渡にも鋳造所が設けられ、銀座は大黒常是が御銀改役となり京都を中心として江戸京橋でも鋳造が行われ、大坂、長崎にも役所が置かれていたが、寛政年間以降は江戸蛎殻町に集約された。銭座は日本各地に設置されたが、常設のものではなかった。また大判座は当初後藤宗家のあった京都に開設されていたが、明暦期あるいは元禄期以降は江戸の後藤役所が中心となり、やはり常設のものではなかった。 これらの機関は勘定奉行の監督下に置かれたが、直接発行を担ったのは幕府ではなく、金座は後藤家および金座人、銀座は大黒常是および銀座人と、特許を得た御用達町人であり、銭座は銭貨需要が生じる毎に公募された町人による請負事業であった[31][32]。 金貨および銀貨の鋳造は天領の金山(佐渡金山)および銀山(石見銀山、生野銀山など)から産出される地金を金座および銀座が預り、貨幣に鋳造し勘定所に納め、その一部を分一金あるいは分一銀として金座および銀座が受取る御用達形式と、金座人あるいは銀座人が自己責任で金銀地金を買い集め貨幣に鋳造し一部を運上として幕府に納める自家営業方式があった[33][34]。銭座については銭貨材料を自己責任で買い集めて銭貨を鋳造して両替屋に売却し、一部を幕府に運上するというものであった[32]。 慶長金銀は小判師あるいは銀細工師らが自宅で貨幣の形に加工したものを後藤役所あるいは常是役所に持参し品位、量目を改めた上で極印打ちを受ける「手前吹」形式であったが、元禄金銀では本郷の大根畑に吹所を設けて職人を集めて鋳造を行う「直吹」方式となった。本郷における鋳造は火災により元禄11年(1698年)に終了したが、以降、職人らは金座および銀座に集められ鋳造が行われた[35]。 請負い形式であった銭座も明和2年(1765年)以降、金座および銀座の監督下に置かれ、幕府による統制が強化された。さらに松平定信による寛政の改革の一環として金座では寛政2年(1790年)頃、銀座では寛政12年(1800年)に粛正が実施され、幕府による統制が強化された[36]。 流通状況「江戸の金遣い」とされる通り金貨は主に江戸を中心として流通し、大名および上級武士が大口取引のために小判を使用した。また、西日本の端にあった薩摩藩は銀遣いが一般的な西日本において金遣いを採用していた例外地域であったが、清などとの対外交易では銀貨を用いていた[25]。一方「上方の銀遣い」とされる通り秤量銀貨は大坂を中心とする西日本から東北の広い範囲で流通し、銀貨は主に商人が大口取引に用い、商品相場は銀建で表されるのが常であった[37]。 大口取引にはこのように金貨および銀貨が用いられたが、一般の小売には銭貨が主として用いられ、庶民は銭貨および稀に豆板銀を手にする程度であった[20]。このような住み分けは決して制度として確立されたものではなく自然発生的に形成されたものであった。 また、銭貨は金遣いの地域、銀遣いの地域の両方で通用する貨幣であり、単なる小口貨幣・補助貨幣の役割を越えて、全国通貨としての性格も有した。銭貨の場合には重量があり元来は遠隔取引には向かなかったが、海運の発展により船舶に大量の銅銭を載せて航行する事も可能になり、例えば銀遣いの地域である九州の船持商人が大量の銭を載せて金遣い地域の松前に向かい銭貨によって現地の産品を購入することで両替の手間を省くようなことも行われた[25]。 以下に『新旧金銀貨幣鋳造高并流通年度取調書』に基づく金貨および銀貨の時代別流通高および『図録 日本の貨幣』による銭貨鋳造高の推定値を示す[38][39][40]。元禄・宝永の吹替えにより宝永3年(1706年)から正徳4年(1714年)にかけて通貨量が拡大し、正徳の吹替えによりデフレーションに陥り元文元年(1736年)に通貨量が縮小した状況が窺える。また文政年間以降は小判および丁銀の流通高が減少し、代わって定位貨幣が増加すると共に通貨量が著しく拡大したことが判る。 小判および定位貨幣の流通高

丁銀・豆板銀の流通高

銭貨の鋳造高

明和期の四文銭鋳造高は『新旧金銀貨幣鋳造高并流通年度取調書』の数値と著しく矛盾し、過大評価されている可能性あり。 名目価値と実質価値   金一両とは京目一両(4.4匁)の金が本来の定義である。しかし慶長小判の金含有量においても1割弱の金座における鋳造手数料が差し引かれたものとなっている[41][42]。 一方、当時の金および銀地金の取引相場については、例えば最高品位の銀地金は品位80%の慶長丁銀の1割増を持って買い入れるなど価格が定められていたが、江戸時代の金銀地金の取引というものは金座および銀座という、利益の独占的収受という特許を得た組織によるものであった[33]。 強いていうならば京目一両の金をもって金一両とするというのが金平価と言うべきものであるが、この時代、幕府は金本位制および銀本位制を特に定めたわけではなく、金銀含有量に基づく相場が形成されたことは本位貨幣制度的なものが自然に形成されたと解釈できる。また江戸時代の貨幣は何れも通用制限額が設定されることはなかった[43]。 また元禄小判以降の産金の減少および幕府の財政事情により金品位が低下した小判においても、建前上は一両は一両として慶長小判と等価に通用すべきものとして定められた。丁銀においても同様で銀品位は低下しても銀は銀として建前上は慶長丁銀と等価に通用すべきものであった。品位の下げられた金貨および銀貨には丸枠に「元」あるいは「文」など年代印が打たれ区別に便宜が図られ、その一方で正徳金銀および享保金銀は基本的に慶長金銀と同位であるから年代印は打たれなかった[44]。 このような貨幣の品位の低下を伴う吹替えは、寛文年間頃より仕事の減少した金座および銀座から申し出があったものを、荻原重秀が正式に採用し元禄8年(1695年)に初めて行われたのであるが、重秀の「貨幣は国家の造る所、瓦礫を以て之にかえるといえども行うべし。今鋳るところの銅は悪薄といえども、なお紙鈔に勝れり。之を行ひとぐべし」という、国家権力をもって通貨の価値を維持し通用させるという今日の管理通貨制度の下では当然のこととされるこの政策も、実質価値を重視する商人が経済を牛耳っていた当時としては斬新過ぎ、時期尚早であった。 元禄の改鋳では品位は低下しても新旧差別無きよう通用させる触書であったが、現実にはグレシャムの法則が作動し、高品位の慶長金銀は退蔵され、低品位の元禄金銀のみ流通するといった現象が見られ、品位の高い貨幣に対し増歩通用を認めて初めて旧貨も流通した。また享保期に品位の異なる元禄銀、宝永銀および慶長・正徳銀が混在通用した際、それぞれ銀含有量に基づいて通用価値が決まった例[45][46]を筆頭に、江戸時代の金銀貨というものは額面よりもむしろ金銀含有量に基づく実質価値に近い形で自然に相場が形成されていくのが常であった。敢えて言うならば貨幣に含まれる金銀量と相場に基づく取引価格が金銀地金の自由相場に近いものということになる。 額面表記による名目貨幣である一分銀のような貨幣が定着し、貨幣が地金価値に依存しない額面により通用するようになったのは、金貨を中心とした貨幣制度が確立した天保期以降であったとの見方もある[47] 。しかしこの信用貨幣としての貨幣体系もその後、安政6年(1859年)の開港に伴う小判流出により瓦解することとなる。依然、当時の世界の大勢は信用貨幣としての金銀貨が認められる状況になく、その後、近代に入っても銀本位制および金本位制の時代が続く状勢にあった。 貨幣吹替え 貨幣の品位および量目を変更し、旧貨幣を回収して新たに鋳造した新貨幣と引替えることを吹替え(ふきかえ)といい[48]、現在では改鋳(かいちゅう)とも呼ばれる。 貨幣吹替えが行われる度、幕府は引替および通用に関する触書を公布するのが常であるが、時に宝永期の永字銀、三ツ宝銀および四ツ宝銀のように勘定奉行が銀座と結託して、正規の手続きを経ることなく闇に通貨が発行されるといった事態も発生した[49][50]。 吹替えに伴い、新金および新銀を円滑に流通させ、旧貨幣の回収を促すため、幕府は旧貨幣の通用停止の期限を定めて告知し、引替えるよう度々触書を出したが、地金価値の低下を補償する増歩が低く設定されることが多かったため引替は思うように進捗せず、期限は度々延期されるのが常であった。もっとも金貨および銀貨は通用停止となっても地金価値が存在するため無価値となるわけではなく、期限を過ぎても金座および銀座において潰し値(つぶしね、地金再生価格)において売却することは可能であった。この旧貨回収業務は主に本両替が担当を命ぜられ、回収された金銀貨は金座および銀座に送られて新貨の材料とされた。貨幣吹替えによる金座および銀座の営業方式は御用達方式に準ずるものであった[34]。 また品位低下を伴う吹替えの度、商人らは品位の高い旧銀を退蔵し、しばしば銀相場の高騰を招いた。元文元年(1736年)の吹替えの際も商人が旧銀を退蔵し銀相場を吊り上げているとして町奉行の大岡忠相は両替商を呼びつけ、御定相場を守るよう通達を出して対立したが、この年、忠相が寺社奉行に昇格したのは商人が裏で手を回すことによる敬遠人事であったとする説もある[51][52]。 吹替えのうち元禄期、宝永期および天保期は財政再建を主目的とし、元禄期および元文期は通貨量増大の目的もあったとされるが、実質的に通貨量が増大したかについてはその意味や効果の究明を行わずに簡単に結論を出せるものではなく、例えば中国人は長崎において日本の丁銀を南鐐銀である銀錠に改鋳して用い、これに伴い大坂の両替商など商人らの取引に於いても貨幣の素材価値を交換の媒体として重視し、当時の通貨の未発達な段階に於いて品位を低下させ名目価値を増大させても、実質価値としての通貨増大という経済的意義にはつながっていなかった[53]。また文政期のものは放漫財政の結果による赤字補填を主とするものであり[注釈 1]、安政から万延期のものは1859年の開港に伴う小判流出を抑制する目的のものであった。 一方、正徳・享保の吹替えは、貨幣の品位を上げ慶長金銀に戻すという異例のものであり、これは新井白石の「金銀の如き天地から生まれた大宝を人工を加えて質を落とすことは天地の理にもとるものである」「単なる経済上の計算に基づくものではなく天下の主たるものが発行する貨幣が粗悪なものであってはならない。悪質なものを出せば天譴をうけて天災地変を生ずるおそれがある。民の信頼を失わなければ天下を治めることができる[55]」として本来品位である慶長金銀に復旧すると言うものであった。宝永金2両を新金1両と引替えるというデノミネーション的性格もあったが、戦国時代に最盛期を迎えた金山および銀山からの産出は寛永年間を過ぎたあたりから蔭りを見せ、元禄期にはすっかり低迷しており[56]、加えて多額に上る生糸貿易と中心とする金銀の流出により絶対的不足を来たし通貨量は減少し、次第にデフレ不況に陥ることになった。 小判の量目と品位の変遷

丁銀の品位の変遷

鋳造高および改鋳高以下は『新旧金銀貨幣鋳造高并流通年度取調書』に基づく明治2年(1869年)までの、金貨および銀貨の鋳造高および改鋳高である[38]。享保銀までの丁銀は全て改鋳されているとする推定、および幕末期の金流出が考慮されていないなど、必ずしも正確とは云えないが参考値として挙げた。

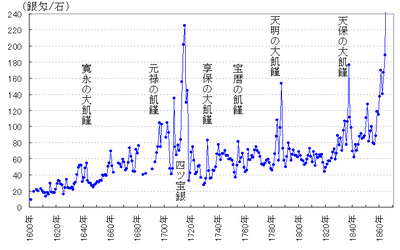

寛永通寳銅一文銭の鋳造高として挙げた数値は安政年間に回収され幕府庫に集積された数であり、実際にはこれより1桁多い。 両替相場の変遷幕府は慶長14年(1609年)に金1両=銀50目=永1貫文=鐚4貫文、元禄の吹替え後に小判の相場を維持するため元禄13年(1700年)に金1両=銀60目=銭4貫文と改訂した御定相場を公布した。上納金など公的なものにはこの御定相場が守られたが、市場では江戸、大坂を中心として各地で相場が立てられ、両替商らは日々の相場に基づいて取引を行った[57]。 江戸時代初期には金1両は銀43匁程度であったが、産銀の増大に伴い銀相場は下落傾向にあった。やがて金1両が銀60目前後で落ち着きを見せ始めたが、元禄の吹替えは品位は金貨が2/3、銀貨が4/5とアンバランスなものであったため、再び金1両が銀50目程度まで銀高に戻り、これを是正するための御定相場改訂であった。しかし市場は御定相場に従うようなものではなく、宝永期の銀貨吹替えによりようやく銀高が解消された[58]。 明和期に寛永通寳鉄一文銭および真鍮四文銭が大量に発行されるようになると銭相場は次第に下落し金1両が銭6貫文程度となり、天保通寳の発行は銭相場の下落に追い討ちをかけた。幕末にさらに天保通寳が大量発行され、明治維新の頃には金1両が銭10貫文程度に達した。 以下は『三貨図彙』『新稿 両替年代記関鍵 巻二考証篇』『日本史小百科「貨幣」』『日本史資料総覧』『近世後期における主要物価の動態』に基づく金銀両替相場および銭相場の変遷である[1][59][60][61][37]。   物価の変遷米価を例にとると、江戸時代初期は金1両で米が3〜4石程度であったが、当時の産金および産銀の増大に伴い金銀とも相場が下落し、貨幣吹替えのなかった慶長金銀の流通時期であっても、明暦年間を過ぎたあたりから金1両が米1〜2石程度となった。元禄の吹替えによる貨幣品位の低下はこれに追い討ちをかけ、以後文政年間あたりまで金1両が米1石前後を維持した。 しかし、詳細に見れば宝永期の品位低下により米価は高騰し、逆に享保期は品位を上げる吹替えにより下落し、また冷害および病虫害による飢饉により一時的に米価が著しく高騰することもしばしばであった。天保期は深刻な飢饉が発生し、貨幣の品位が低下した上に名目貨幣的な計数貨幣が乱発され、諸色の高騰は顕著になった。特に寛永の大飢饉、享保の大飢饉、天明の大飢饉および天保の大飢饉による影響は顕著に現れている。 万延年間に小判流出を防止するため、天保小判に比べて量目を約1/3に減量した小判が発行されるに至り、激しいインフレーションが発生することになった。 以下は『三貨図彙』『日本史小百科「貨幣」』『近世後期における主要物価の動態』に基づく米価の変遷である[1][59][37]。  大光院の記録では元和2年4月(1616年)の物価は以下の様であった[62]。

江戸において明暦の大火があった明暦3年(1657年)の物価は以下の様であった[64]。 明和3年3月27日(1766年)、大坂における物価は以下の様であった[37]。 慶應3年正月(1867年)、京都における両替相場および[60]、正月20日、幕末のインフレーション状況下の大坂における物価は以下の様であった[37] 。

計数銀貨の台頭明和2年(1765年)、田沼意次の命により河合久敬が量目を固定した五匁銀を考案し、銀貨を両を基軸とする小判に結び付けようと模索した。五匁銀は失敗に終わるが、続いて明和9年(1772年)に発行された南鐐二朱銀は8枚をもって一両に交換することを明記し直接小判に結びつけたことから、次第に定着し流通する様になった。材料としては南鐐と呼ばれる上銀を使用しながらも、丁銀と比較すれば一両あたりの銀含有量は劣るものであった[65][66]。 文政年間に入ると、次第に奢侈的な風潮が高まり幕府の財政も逼迫し、老中、水野忠成の命により二分判など小判に対し金含有量の劣る名目貨幣が乱発されるようになり、あからさまに吹替えによる出目を狙ったものであった[67]。天保3年(1832年)には二朱判、天保8年(1837年)からは一分銀が多量に発行され、これらの金銀含有量はさらに劣るものとなった。一分銀の発行高は丁銀をはるかに凌ぐものとなり、嘉永6年(1853年)に一朱銀が発行されるに至り江戸時代後期は銀貨の計数貨幣化が進行し、一方で丁銀の流通は衰退し銀目取引は藩札および手形で代用されるなど名目化した。 明和年間の計数銀貨の発行を皮切りに、文政年間、天保年間を中心に、小判および丁銀に対して含有金銀量の劣る出目獲得を目的とした名目貨幣が多発され、文政年間以降はこのような定位貨幣の流通が大半を占めるようになった[68]。 江戸時代の日本では、明和年間以前は、秤量貨幣の豆板銀があったにせよ、計数貨幣で考えれば、一般に一分判より低額の貨幣は寛永通宝一文銭しかなく(例外は元禄二朱判)、御定相場では1000倍もの開きがあった。これに対し、明和年間以降は、金貨単位の計数銀貨だけでなく金貨や銭貨も含めると、寛永通宝真鍮四文銭、南鐐二朱銀、天保・万延二朱判、一朱銀、天保通宝などといった貨幣がいずれも計数貨幣として発行されたことにより、時代が下がるにつれて一分判(一分金。一分銀の発行以降は一分の額面の通貨は一分銀が中心となった)と寛永通宝一文銭の間が計数貨幣で埋まっていったという面もある。 三貨制度の終焉嘉永6年(1853年)、浦賀沖の黒船来航により幕府は開港を迫られ、日米和親条約による安政6年(1859年)の横浜港の開港のため、日本貨幣と米国貨幣の交換比率の交渉が行われた。幕府側の双替方式の1ドルを1分で交換するという要求に対し、ハリスの同質同量による1ドルを3分で交換するという要求が通ることになった。幕府側は1ドル銀貨の半分の量目に当たる二朱銀を発行して抵抗したが、二朱銀は発行量が極小で開港場でしか通用しないものであったため、米国大使らの反発に遭い撤回することとなった。この結果、一分銀と小判との間の擬似金銀比価1:5は欧米の金銀比価1:15に対し著しく金安であったため短期間のうちに大量の小判流出を招き、幕府は流出を防止するため、天保小判を3両1分2朱の増歩通用とし、量目を3割弱に下げた万延小判およびさらに低品位の二分判を発行したため激しいインフレーションに見舞われることになった[69]。 また開港時に幕府側は、米国大使らの1ドル銀貨の一分銀への両替要求に充分応じられなかった事から、慶應2年(1866年)の改税約書において幕府は国外から持ち込まれる金貨、銀貨および地金を日本貨幣に鋳造することを請求できる自由造幣局の設立を確約することとなった[70]。 倒幕後、明治新政府は幕府の交わした改税約書を引き継ぐこととなり、慶應4年5月9日(1868年6月28日)、新政府は銀目廃止を布告し、丁銀および豆板銀は廃止され通貨の両への一本化が図られた。この時期、日本国内には多種多様の貨幣が混在し、それぞれが額面でなく実質価値による相場で取引され、加えて贋造貨幣が横行していたことから、これらについても日本国外から改善を求められた。明治2年7月12日(1869年8月19日)、高輪談判において二分判を主とする贋造貨幣の処理について新政府と5カ国の駐日公使との間で交渉が行われ、近代貨幣制度の導入を公約することとなった。 明治4年5月(1871年6月17日)、新貨条例が公布され、新貨の通貨単位「(圓)」は両と等価とされたため新通貨単位への移行は比較的スムーズなものとなった。小判その他の金貨については分析に基づく金銀含有量により新貨幣(圓)との交換比率が設定され、これらは明治7年(1874年)9月までに新貨幣と引替えることとされた[71]。しかし、引換え期限は度々延期され、最終的な交換期限は明治21年(1888年)末であった[72]。銭貨については、新貨の通貨単位で通用価値が定められ(寛永通寳銅一文銭は1厘など)、引き続き少額貨幣としての役割を果たした。銭貨のうち寛永通寳鉄銭は明治6年(1873年)12月に、天保通宝は明治24年(1891年)末に通用停止となった。残りの寛永通寳銅一文銭・真鍮四文銭・文久永寳は、通貨として実際的に使用されたのは明治中期頃までと推定されるが、これらが正式に通用停止となったのは、昭和28年(1953年)12月末、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律により円未満の硬貨・紙幣が全て通用停止とされた時で、これをもって江戸時代発行の貨幣は全て通用停止となったことになる[73]。 江戸時代に発行された様々な貨幣が明治維新以降どのような取り扱いを受けたのかは下表の通り。藩札および明治政府発行の両・分・朱単位の紙幣である太政官札・民部省札についても記す。

脚注注釈出典

参考文献

関連項目

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||