|

灘五郷 灘五郷(なだごごう)は、兵庫県の灘一帯にある5つの酒造地の総称。西郷、御影郷、魚崎郷(以上神戸市)、西宮郷、今津郷(以上西宮市)を指す[1]。日本で日本酒生産量が最も多い地域であり[2]、国内生産量の約25%を占める(2020年代現在)[2][3][4]。 冬季には六甲颪(おろし)が吹くことで寒造りに適した自然環境にあること[5]、宮水と呼ばれるミネラルが豊富な上質の地下水が取れること[5]、そして製品の水上輸送に便利な港があったこと[5]、酒造原料に適した大粒品種の米の産地に近いこと[5]などから、江戸時代以降、日本酒の名産地として栄えた[5]。大手日本酒メーカーの多くが灘五郷を発祥地として本社を置くほか、中小の酒蔵も点在する。 「灘の酒」は灘五郷酒造組合の地域団体商標として登録されており、「灘五郷」は地理的表示 (GI) の対象となっている。 概要日本を代表する酒どころの一つ。京都・伏見、広島・西条とともに、「日本三大酒所」とされる[6]。 酒造地としての「灘五郷」という名称は江戸時代後期に生まれているが、範囲については変遷があり、現代の「灘五郷」の枠組みは明治期以降のものである(→#「灘」の呼称と歴史)。2020年現在、灘五郷酒造組合には27社(清酒26社、みりん1社)が参画している[7][8]。公式サイトで紹介している灘五郷各地域の「酒蔵」は以下26社(みりん1社を含む)である[1][注釈 1](→#灘五郷と主要な蔵元)。カッコ内は代表的な銘柄で社名と異なるもの。

「灘」の呼称と歴史「灘」・「灘目」の呼称灘(なだ)は、武庫川河口(西宮市)から生田川河口(神戸市)に至る[9][10]、六甲山地と大阪湾に挟まれた東西に長い平野部[5][11]を指す広域地名であった。古くは灘目(なだめ)とも呼ばれており、「なだ」(海の意)の辺りという意味の「なだべ(灘辺)」が変化して「なだめ(灘目)」になったとされている[12][13]。現代では行政的な広域地名としては使われない(一部が神戸市灘区・東灘区となっている)が、酒造史の叙述で「灘地方」といった表現が使われる。 灘(灘目)という地域名称についても、それが指す範囲は時代によって変遷がある[12][5]。江戸時代には、 中世の「灘五郷」室町時代にも「灘五郷」という語が用いられているが、これは灘地域にあった荘園のうち、芦屋荘[注釈 2]・山路荘[注釈 3]・得井荘[注釈 4]・都賀荘[注釈 5]・葺屋荘[注釈 6]の5つの総称であり[13]、この時点では酒造業とは関係がない。この地域にはほかに本荘などの荘園もあったが、惣村が結成されており[18]:26、守護代に従おうとしなかったという[19]。 永正8年(1511年)、細川高国の命により瓦林正頼が鷹尾城(現在の芦屋市)を築いて地域に支配を及ぼそうとすると、灘五郷は長らく対立関係にあった本城(本庄)衆・西宮衆と同盟を組み対抗、鷹尾城を攻撃する状況が発生している(芦屋河原の合戦参照)[18]:26。 酒造地を指す呼称の変遷

江戸時代中期、先行していた伊丹や西宮に対して、新興の酒造地として灘目や今津が発展を始める。上方の酒造地である摂泉十二郷[注釈 7]のうち、都市部に発展した古くからの酒造業の盛んな地域(十二郷のうちの「旧九郷」とも呼ぶ)に対して、灘目や今津(武庫郡、現在の西宮市今津地区)は農村(在方)に酒造業が生まれた新しいグループであった。上灘・下灘に今津を加えて「二灘三郷」と呼ぶようになり、さらに「灘目三郷(灘三郷)」と呼ばれるようになった[12](十二郷のうちの「新三郷」とも呼ぶ。上灘・下灘と今津の間に西宮郷が所在しているため、地理的に連続した呼称ではない)。 灘地方は、江戸時代前期以来多くが尼崎藩領となり、その他の大名・旗本領が混在していた。明和6年(1769年)、尼崎藩領のうち武庫郡今津村から八部郡兵庫津までの浜手24か村、および尼崎藩以外の大名・旗本領が収公されて、幕府直轄領となった[10]。酒造業が盛んになり活況を呈していた灘目の状況を、長崎奉行として長崎と江戸とを往来する石谷清昌が見て、老中に収公を進言したのがきっかけという[10]。町方と見なされた西宮は大坂町奉行所支配となったが、在方と見なされた今津および上灘・下灘は代官所(大坂代官所)支配となった。 文政11年(1828年)に上灘郷が3つに分かれた(上灘西組・上灘中組・上灘東組)。これにより、下灘郷・上灘西組・上灘中組・上灘東組を「灘四郷」[13]、これに今津郷を加えて「灘五郷」と呼ぶようになった[9][12](明治以後現在まで使われている「灘五郷」と区別するために、「近世灘五郷」とも呼ばれる)。 1886年に、摂津灘酒造組合が設立された際に、酒造業が衰退していた下灘郷が外れ、西宮郷が加わった。上灘西組・上灘中組・上灘東組は、それぞれおおむね西郷・御影郷・魚崎郷へと移行する。これが現在の「灘五郷」の範囲となっている[12](「近世灘五郷」との区別を明らかにするため「近代灘五郷」とも呼ばれる)。 「灘目の水車」と酒造以外の産業灘(灘目)は今日もっぱら酒造業で知られているが、かつては製油業(灘油)や素麺生産(灘目素麺)でも知られていた。 18世紀前半、六甲川(都賀川)、住吉川、芦屋川などの急流には灘目の水車と呼ばれる水車群が設けられた(地域で産出する御影石も石臼に適していたとされる)。絞油や製粉などの動力源として用いられ、後述の通り酒造のための精米にも用いられることになる。 18世紀、菜種[注釈 8]を水車で搗いて菜種油にする「絞油」が盛んに行われ、「水車絞り」や「灘油」と称された。都賀川上流に地名が残る水車新田(神戸市灘区)は25両の油水車(絞油用の水車)を擁する、絞油を専業とする村であった。水車の利用により生産コストが減少したため、それまでの中心地であった大坂の絞油業を圧迫した。江戸幕府は大坂の絞油業の保護を図り、大坂以外での菜種油の生産に統制を加えたため、灘の絞油業は衰退した[20][21][22](油仕法参照)。 江戸時代後期には、魚崎・横屋(近代の魚崎町)や青木(近代の本庄村)、本山(近代の本山村)などで灘目素麺(なだめそうめん、あるいは「なだもくそうめん」)が盛んに生産された。当初は、地域で生産された小麦を、灘目の水車で製粉して使っていたという。1886年(明治19年)には「摂州灘素麺営業組合」(事務所:魚崎町)が結成されて素麺生産の近代化が図られた。灘目素麺の生産は明治30年代(1897年 - 1906年)頃に全盛を迎えたがその後衰退し、大正時代後期には消滅した。衰退の原因としては、従業者や用地の確保難、競争の激化(「揖保乃糸」で知られる播州素麺の発展など)があったとされる[23][注釈 9]。 酒造地「灘五郷」の歴史→「日本酒の歴史」も参照

江戸時代前期まで

現在「灘五郷」と呼ばれる地域での酒造りは、西宮郷でいち早く始まった[9]。江戸時代前期の寛永年間(1624年 - 1645年)に伊丹の雑喉屋文右衛門が西宮に移住して醸造業を始めたのが始まりとされ[9][24]、多くの酒造家が追従、流通の優位性から灘地方の酒造業が発展していくことになった[24]。灘地方では明暦年間から享保年間(1655年 - 1736年)にかけての60年間あまりの間に、今日につながる酒造家が多く創業しており、この時期が勃興期とみられる[9]。 これよりさかのぼる記録としては、室町時代中期に書かれた一条兼良の随筆『尺素往来』において「兵庫、西宮の旨酒」についての言及がある[25]。室町時代にはすでに西宮で酒造が始まっていたも考えられている[9][26]。 なお、伝承としてはさらにさかのぼる由緒を語るものがあり、

などがある。 江戸時代、米を原料とする酒造は幕府や領主の厳重な統制下に置かれていた[34]。万治3年(1660年)、幕府は「酒株(酒造株)」を設定し、住所氏名と酒造米高を記した酒造株札を交付された者だけに酒造営業が認められた[34]。幕府は酒造業の動態を把握し、また運上金の賦課を行うために「株改め」を行っており、これが酒造業の消長を知る材料となっている[34]。 江戸時代前期には、西宮は池田・伊丹・大坂三郷とともに有力な酒造地となっており、その酒が江戸にも送られるようになった[34](上方で生産され江戸に輸送された酒を下り酒という)。 灘や今津でも酒造が行われていたが、まだ小規模なものであった[34]。寛文6年(1666年)の第一次酒株改め時の灘の株高は840石であった[35]。元禄10年(1697年)、近世灘五郷となる地域の酒造石高は1608石余であった[34]。元禄10年(1697年)に江戸に送られた酒の産地の中には「兵庫」が含まれるが、灘目は江戸積み酒造地域のなかには含まれていなかった[34][35]。元禄年間、灘目で最大の酒造家は魚崎村の山路十兵衛(元禄10年の酒造石高581石余)で[34][35]、元禄16年(1703年)には大坂の船問屋の廻船に載せて江戸の酒問屋に古酒10駄(20樽)を送っている[35]。 また、灘地方から各地の酒造地(兵庫・西宮などの近郷から、四国や江戸、なかには秋田などの遠方まで)へ出稼ぎをする職人(杜氏)が多くおり、こうした中で灘の人々は酒造技術を習得していったと考えられる[36]。 江戸時代中期・後期灘の酒造業の発展灘目での酒造は、江戸時代中期(18世紀)に大きく発展した[11]。酒造産地の総称として「灘」が用いられるようになったのは正徳6年(1716年)といい[35][37]、享保9年(1724年)の江戸下り問屋調査の際に今津郷と灘の名が見える[37]。 宝暦4年(1754年)に出された「勝手造り令」は、無制限の酒造を許可するもので、新規業者の江戸積み酒造業への進出を可能にした[38]。この「勝手造り」は天明5年(1785年)まで続くが、天明5年(1785年)の時点で上灘・下灘には120軒の酒造家があり、14万石余りを生産するようになっており、旧来の産地に脅威を与えるようになっていた[39]。新旧の酒造地の利害を調整するため、明和9年(1772年)に江戸に出荷する上方酒造業の株仲間である摂泉十二郷酒造仲間が結成され、灘目三郷(上灘郷・下灘郷・今津郷)や西宮郷も加わった[9][11]。 天明5年(1785年)の諸国酒造実績の再調査(天明稼高)によれば、灘目三郷からの江戸入津量は36万樽であった[37]。文政5年(1822年)の調査では、灘三郷からの江戸入津量は66万5000樽、22万3000石で、江戸中期以降で最大となった[37]。 文化・文政期、江戸に入津する酒の50パーセントが灘産であった(江戸に入津する酒の90パーセントは摂泉十二郷産であった)[40]。 「摂泉十二郷」の中では最も新興の酒造地[10]であった灘が江戸時代中期以降に発展した理由としては、

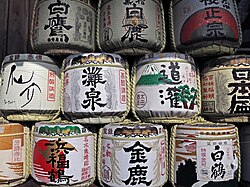

などが挙げられる。 樽廻船の登場と西宮・今津港の築港 上方と江戸の間の物資の取引は、大坂の買次問屋と江戸の十組問屋の間で行われ、菱垣廻船が輸送を担っていた。酒荷もその一つであったが、酒の品質維持の問題などからトラブルが生じ、享保15年(1730年)に十組問屋から酒問屋が脱退し、酒樽専用船である樽廻船が運航を開始した。安永元年(1772年)、樽廻船の問屋株が公認され(伝法に8軒、西宮に6軒)、樽廻船問屋株仲間が成立する。樽廻船は速達性で有利があり、余裕がある時には他の荷物を積載するようになったため、従来の菱垣廻船を圧倒していくことになる。 西宮は古代より「武庫の水門(みなと)」と呼ばれる港であったが、江戸時代に港は洗戎川の河口付近にあり、夙川河口から流れ出る土砂が流れ着く位置にあった[42]。また、兵庫と大坂の間に適当な風待ちの港がなかったことも問題となっていた[42]。寛政12年(1800年)、西宮の商人当舎金兵衛が大坂奉行所に西宮浦の築港の願いを出し、夙川の東に長い突堤を設けて波風と土砂流入を避けることとした[42]。 樽廻船の拠点としての西宮を象徴する華やかな行事が、その年(酒造年度)最初の酒を江戸に向けて出荷する新酒番船であった。享保12年(1727年)、新酒番船が大坂の安治川(伝法)と西宮から出帆したのが最初で[42]、安永元年(1772年)には公認された大坂8艘、西宮6艘の樽廻船が両方の港を同時刻に出発した。文化2年(1805年)からはすべての樽廻船が西宮から出発することが恒例となった[42]。 今津では13世紀頃から集落の形成が始まったとされる[42]。宝暦5年(1755年)には、酒造家であり学者でもあった飯田桂山が郷学所「大観楼」を設立した[42]。今津には港が整備される以前から樽廻船や漁船が出入りしていたというが、寛政5年(1793年)に米屋伊兵衛の発起によって今津港が築港された[43]。文化7年(1810年)には長部家(大関)5代目当主長兵衛が私財を投じて今津灯台を築造した[43]。 宮水の発見 宮水は天保年間(1831年 - 1845年)、西宮郷と魚崎郷で醸造業(櫻正宗)を営んでいた山邑太左衛門によって発見されたとされる[44][41]。山邑太左衛門が西宮で醸造に使っていた井戸水を魚崎でも用いたところ、西宮の酒と同様の良酒が醸造されたことから、灘の他の醸造業者も競って西宮の水を使うようになったという[44][41]。かつて灘の酒造蔵は、牛車や船を使って各蔵まで水を運んだという[45]。 産地の対立と分裂上方の酒が江戸へ大量に積み出された結果、供給過剰となった江戸では酒の価格の下落が生じ、減産が必要になった摂泉十二郷では対応をめぐって競争・対立が生じた[40]。摂泉十二郷の中では灘郷と他郷の対立であり、灘郷の中でも村ごとの対立が表面化した[40]。文政11年(1828年)、上灘郷は「東組」(青木・魚崎・打出・深江・芦屋・住吉[注釈 10])、「中組」(御影・石屋・東明・八幡[注釈 11])、「西組」(新在家・大石・岩屋・稗田・河原・五毛[注釈 12])に分裂する[40]。 幕末の慶応2年(1866年)には、摂泉十二郷の中での灘五郷と他9郷の対立が激化、「十二郷取締方万端総崩れ」という状況に陥る[46]。事実上、摂泉十二郷は解体に向かい[46]、明治維新後の1874年(明治7年)に解散する[47]。 明治から第二次世界大戦まで明治維新期の低迷幕末期に灘の酒造業は停滞し、明治2年(1869年)には造石高は13万石まで減少していた[48]。灘はこうした状況下で明治維新期の制度改革を迎えることになった。 江戸時代の江戸積み酒造株体制は、幕府による統制を受けてはいたが、同時に営業特権を保証するものでもあった[49]。明治維新後、政府は旧幕府時代の酒造株を更新するとして巨額の「酒造鑑札書替料」(灘五郷の株高50万石余りに対し、10万両以上)を徴収し、酒造家たちも酒造鑑札の永世保証を期待して出費に応じた[49]。しかし明治4年(1871年)、「清酒濁酒醤油鑑札収与並ニ収税方法規則」によって旧酒造鑑札は無効とされ(酒株の廃止)、一定の免許料[注釈 13]を納めれば誰でも酒造業を始めることができる新たな鑑札が交付されるようになった[49]。江戸時代の酒造特権が廃止され、全国で地主たちが酒造業に参入、全国的な競争体制が始まった[49]。 1873年(明治6年)、灘の生産石高は約19万石で、酒の全国生産石高(約326万石)のわずか6%を占めるに過ぎなかった[50]。西南戦争後、灘の酒造業は少しずつ回復をしていくものの、その成長速度は他産地に比べて遅かった[51]。停滞の最大の原因とされたのが、江戸時代以来の流通システムであった[51]。 江戸時代、江戸に輸送された酒(下り酒)は江戸の問屋(下り酒問屋)によって独占的に販売されており、流通販売において下り酒問屋が優位に立っていた[51]。明治維新後の株仲間解散は江戸の下り酒問屋にも混乱を及ぼしたが、問屋優位の下り酒流通システムの維持が図られ、1881年(明治14年)には「東京酒問屋組」が発足した[52]。出荷量や販売価格の決定権は酒造家にはなく、問屋によって決定されていた[53]。 商標と販路 酒造家側に主導権がなかったものの一つが酒銘(ブランド)である。江戸時代にも酒樽に荷印をつけた「酒銘」が存在していたが、明治期に入ると華やかな菰も登場するようになった[54]。しかし、異なる酒造家が同一・類似の酒銘で販売することもままあり[54](「正宗」の例が有名である[54])、逆に同じ酒造家が、酒問屋ごとに指定された販売商標での流通を求められることもあった(たとえば辰馬本家の酒は、鹿島中店・鹿島本店[注釈 14]などを通して「白鹿」として流通していたが、他の問屋を通す際には「辰泉」「地球一」「銀海」といった、問屋が求める商標で流通していた[55])。当時は樽ごとに品質の違いが大きく、仲買・小売が問屋を信用して取引していたことが背景にもあったが[56]、東京酒問屋組が販売先のほぼすべてであった灘の酒造家はその意向に従わざるを得なかった。 1884年(明治17年)、商標登録制度が導入され、酒造家も問屋も酒販店もこぞって商標を登録した[57]。灘の酒造家で最初に商標登録を行ったのは石崎喜兵衛で、1885年(明治18年)に「澤之鶴」を登録した。石崎は直営店を通じて東京市場・大阪市場で「澤之鶴」の販売を開始した[58](大阪(大坂三郷)も酒造地であり、同じ摂泉十二郷酒造仲間であったため、江戸時代には灘の酒を大坂で流通させることは難しかった)。大阪市場での試みは成功し、他の酒造家も販路拡大を図っていくが[59]、東京では酒問屋組が阻止に動いて試みは失敗した[58]。 酒造家が自ら定めた商標は、流通の主導権を握ることの象徴でもあった。江戸下り酒問屋以来の東京酒問屋組は依然として大きな影響力を有しており、辰馬本家が代替わりに際して「白鹿」への商標統一を問屋側に希望したのちも、問屋商標を求められることが大正期まで残ったという[55]。 近代灘五郷の成立1886年(明治19年)に、摂津灘酒造組合が設立され、今津郷・西宮郷・魚崎郷・御影郷・西郷からなる現在の「灘五郷」の枠組みができた[12][47]。

灘五郷では酒造経営の近代化が図られた[49]。西宮郷では醸造家が共同出資して日本摂酒会社や西宮造酒会社を設立した[49]。また、良質な原料米を確保するために、播州地方の酒米生産地との一種の契約栽培である村米制度が導入された[60]。時系列ではのちのことになるが、酒米の代表である山田錦(1923年兵庫県立農事試験場で誕生、1936年命名・奨励品種に編入)は、酒造家・生産農家および県の努力の中で生まれた品種である[61]。 1890年代から1900年代にかけて、日清戦争や日露戦争といった戦争の勃発による、軍需も含めた旺盛な需要をはずみとして灘の酒生産は拡大した[56]。それに伴い、販売を「東京酒問屋組」に依拠する割合は低下していった。この時期、菊正宗(本嘉納家)や櫻正宗(山邑太左衛門家)、白鶴(白嘉納家)や、設立間もない日本盛(西宮酒造株式会社)などが、販売面での革新とともに急成長を遂げた[56]。販売革新には二つの路線があり、一つは地方市場の開拓に乗り出していった路線(白鶴など)、もう一つは東京市場の商業組織再編に乗り出していく路線(西宮酒造など)である[56]。 1901年(明治34年)は白鶴が一升瓶で酒を販売する[37][62]。ガラス瓶(一升瓶)に酒を詰めて売ることは1878年(明治11年)から始まっていた[37]が(白鶴の瓶詰販売も、江井ヶ嶋酒造の追随であった)、樽詰めで流通させた場合に生じる偽物の問題(小売店が量り売りをする際、勝手に作成した「徳利張り」を客の持参した徳利に貼ることがままあった)を解決することができた[63]。 酒造技術の近代化日清戦争中の需要激増を背景として、戦後には日本全国で酒造業者の開業が相次いだが、戦後不況の到来や酒造税増税のために、地方の新興零細酒造家は苦境に立たされることになる[64](なお、酒造税は日本政府の重要な財源であり、1899年(明治32年)に地租を抜いて国税の税収第1位となった[65])。 この時期に灘は市場で優位性を得ており、灘の大規模酒造家はしばしば地方の零細酒造家と利害を衝突させた[66]。1898年、第13回帝国議会で酒造税の戦後第二次増税案が審議されると、全国酒造組合連合会(全酒連)は、自家用料酒の製造禁止や正規業者の保護と引き換えで増税容認の方針を打ち出す[67]。しかしこの増税(当時は酒造石数に対して課税されていた)の結果、地方零細酒造家は大きな打撃を被った一方、高価格で酒を販売できた灘は利益を確保することができたことから、地方零細酒造家は不満を高めた[66]。全酒連副会長の小堀貞吉(栃木県)は酒造業の利益が灘に占奪されていると述べ、酒造税を酒価に応じて課すよう主張した[66]。1901年(明治35年)、第15回帝国議会に酒造税第三次増税案が上程されると(1900年の北清事変に対応した財源確保のための増税策の一環)、灘出身の全酒連会長渡辺徹は政府に交換条件(醸造研究機関の設置、輸出振興など4項目)を出して増税を容認する方向であったのに対して、他地方の酒造家は絶対反対を主張、灘対他地方の構図で全酒連の内部対立が激化した[68]。結局、議会では酒造税増税が可決される一方で、全酒連の要求は無視されるという全酒連の「敗北」に終わり、全酒連は1902年(明治36年)に事実上解体する[69]。 なお、この増税を契機として、担税能力を求められた全国の酒造家で技術革新の機運が高まり、1904年(明治37年)に政府は醸造試験所を設立(矢部規矩治も参照)、1906年(明治39年)には醸造協会が設立されることになる。醸造試験所が全国の酒造家から酵母株を集め、優良な清酒酵母を醸造協会から頒布する(協会系酵母)ことになるが、「協会1号酵母」は櫻正宗から分離したものであった。 1917年(大正6年)には灘五郷および近隣地区の酒造技術者団体「灘酒研究会」が発足した[70]。同会によれば「日本では最初の民間の酒造技術者の団体と言って良い」という[70]。 大正期の販売拡大 第一次世界大戦中の酒需要拡大期であった1916年(大正5年)、櫻正宗は東京に直売所(売捌所)を開設し、東京酒問屋組を通さない販売に打って出た[71]。他社も追随したが、東京酒問屋にこれを食い止める力はもうなかった[71]。1923年の関東大震災で東京酒問屋は大きな被害を受け、影響力を失う。 灘が大きく成長した理由として、品質の向上とともに、市場を見る徹底的なマーケティングを行ったことが挙げられる[72]。1921年の第8回清酒品評会では灘酒は1つも優等を取ることができず、次の回から灘がボイコットするという事件が起こる[72]。これには、品評会での評価と市場の評価が必ずしも一致しておらず、灘では一般市場を重視した酒造りを行っていたためであるという[72]。 酒造家と地域「白鹿」「白鷹」の辰馬家、「菊正宗」「白鶴」の嘉納家、「櫻正宗」の山邑家など、酒造家たちは出資や寄付を通して地域の発展を担った。辰馬吉左衛門(白鹿)は、西宮市に上下水道、市庁舎、図書館の建設費を寄付した[73]。 教育分野で現代も続く学校としては、嘉納治郎右衛門(菊正宗)・嘉納治兵衛(白鶴)・山邑太左衛門(櫻正宗)によって設立された灘中学校・高等学校(設置者は学校法人灘育英会)や、辰馬吉左衛門(白鹿)が出資した甲陽学院中学校・高等学校(設置者は学校法人辰馬育英会)が有名である。なお、講道館柔道の創始者にして日本の体育の父とも呼ばれる嘉納治五郎は、嘉納家の一族である(灘校や御影公会堂に銅像がある)。 また、酒造家たちは阪神間モダニズム文化の牽引役となった。旧山邑家住宅(1924年竣工)や御影公会堂(1933年竣工)などが知られている。 戦時統制と戦災1937年(昭和12年)に日中戦争が勃発、翌年に国家総動員法が公布されるなかで、灘五郷の酒造業も統制下に置かれることとなった[74]。 1943年(昭和18年)、戦時統制の一環として制定された酒類業団体法を契機として「灘五郷酒造組合」が設立され、従来は各郷で行っていた業務が整理統合された[75]。 戦時期には、主食である米の確保のために酒造米が制限された[74][76]。これにより転業者・廃業者が続出した。1945年(昭和20年)には神戸大空襲による大きな被害を受けた[74]。1945年(昭和20年)の清酒造高は5万石であった[74]。 第二次世界大戦以後  第二次世界大戦後、灘五郷の酒造業者の組織は「灘五郷酒造協会」、「灘五郷酒造協同組合」(1948年、中小企業等協同組合法に基づく)、「灘五郷酒造組合」(1953年、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づく)と変遷する。生産が好転していくのは1952年(昭和27年)頃からという[74]。清酒造高は1954年(昭和29年)に20万石台、1969年(昭和34年)以降は30万石台へと復興を遂げた[74]。 灘五郷には兵庫県外の酒造会社も多く進出し、京都市伏見区の宝ホールディングス(「松竹梅」蔵元)、滋賀県の太田酒造(「道灌」蔵元)などは灘五郷にも工場を持つ。かつては、京都市伏見区の月桂冠、伊丹市の小西酒造(「白雪」蔵元)、和歌山市の世界一統なども工場を置いていた。また、忠勇がマルキン忠勇(現:盛田)の、萬歳酒造(「富貴」蔵元)や富久娘酒造、福徳長酒類がオエノンホールディングスの一部またはグループ会社になるなど、非関西資本の傘下に入った蔵元もある。 1964年には大関株式会社がワンカップ大関が発売されてヒット商品となり、他社も追随した。 日本全国の清酒生産高は1973年の177万kLがピークであり、以後長期にわたって低下していく。 1988年、灘五郷は「酒蔵の道」で、昭和63年度手づくり郷土賞(やすらぎとうるおいのある歩道部門)受賞[1]。 阪神大震災による被災とその後阪神・淡路大震災(1995年)で、灘五郷の酒造業は大きな被害を受けた。 白壁土蔵造りの酒蔵、赤煉瓦の酒蔵など伝統的な景観は大いに損なわれた[77]。震災による被害に加え、日本酒消費の低迷もあって中小蔵元の廃業も相次ぎ、灘五郷酒造組合員数は震災前の51社から数を減らした[74]。 他方、復興の過程でさまざまな変化を生じることになった。酒蔵と地元との関係もその一つで、酒蔵のある景観の価値が酒造会社と地元住民との間で共有されるようになり、街づくりにも反映されるようになった[77](協定が結ばれた魚崎郷ではマンションやコンビニなどが「酒蔵風」の建築として作られている[77])。酒造会社は「地元に愛される酒」に活路を求め、酒蔵の開放も始まった[77]。 2007年(平成19年)には灘五郷酒造組合が「灘の酒」を地域団体商標として登録[74]。2014年(平成26年)以降、灘酒研究会に加盟している酒造メーカーでは統一ラベルを付した商品シリーズ『灘の生一本』を発売している。 2013年(平成25年)には西宮市で「西宮市清酒の普及の促進に関する条例」、2014年(平成26年)には神戸市で「神戸灘の酒による乾杯を推進する条例[78]」がそれぞれ施行された[74]。 2018年6月28日、国税庁より「灘五郷」が地理的表示 (GI) として指定された。原料および製法について基準を満たした商品が「GI 灘五郷」を称することができる[79]。 2018年現在も、多くの有名メーカーが軒を連ね、国内での日本酒生産量の約3割を占める[80]。 灘五郷と主要な蔵元近代灘五郷に所在した主要な蔵元について列記する。蔵元名 / 代表銘柄 で表示している。 蔵元名に付した記号は以下の通り。

社名の変更についてはすべてを記載していない。銘柄についても代表的なものを記載した。 今津郷 現在の兵庫県西宮市今津地区。 近代には武庫郡今津村(のち今津町)で、1933年(昭和8年)に西宮市に編入された。

西宮郷   現在の兵庫県西宮市浜脇・用海(ようがい)地区[注釈 15][45]。宮水は当地に湧出する。 明治初頭には西宮浜脇町・西宮用海町などの町であったが、1889年(明治22年)の町村制施行に際して武庫郡今津村(のち今津町)の一部となった。1933年(昭和8年)に西宮市に編入。

魚崎郷  現在の兵庫県神戸市東灘区魚崎・本庄地区。東郷(ひがしごう)とも呼ばれる[88]。 江戸時代後期の上灘郷東組の流れを汲む。1888年(明治21年) の町村制施行にともない、魚崎村は魚崎町に、青木村・深江村は本庄村となった。魚崎町・本庄村は昭和25年(1950年)に神戸市に編入され、東灘区の一部となった。 魚崎地区は住吉川河口部にあたる。住吉川右岸(魚崎西町)は歴史的に魚崎地区の一部であり魚崎郷に含まれるが、御影郷に本拠を置く菊正宗の工場(嘉宝蔵)や資料館(菊正宗酒造記念館)が置かれている。 神戸市の都市計画では、魚崎西町1丁目・2丁目、魚崎南町4丁目・5丁目が「魚崎郷地区」とされ、「伝統的な酒造地域にふさわしい景観」を保全育成するよう求められている[89]。

御影郷   現在の兵庫県神戸市東灘区御影・住吉地区。中郷(なかごう)とも呼ばれる[31]。御影地区は石屋川の河口部にあたる。 江戸時代後期、御影地区は上灘郷中組、住吉地区(住吉村)は上灘郷東組の所属であった。1888年(明治21年) の町村制施行にともない、御影村・石屋村・東明村が御影町となる。御影町・住吉村は昭和25年(1950年)に神戸市に編入された。

西郷 兵庫県神戸市灘区新在家[注釈 16]・大石地区[注釈 17]。都賀川河口部に位置する。 江戸時代後期、新在家村・大石村は上灘郷西組の所属であった。1888年(明治21年) の町村制施行にともない、新在家村・大石村は都賀浜村となった。都賀浜村は1914年(大正3年)の町制施行に際し、西郷であることから「西郷町」と改称した。1929年(昭和4年)に神戸市に編入され、灘区の一部になった。

文化財・文化遺産

観光酒蔵見学見学を受け入れている酒蔵もあり、阪神本線やバスが主な交通手段となる。 日本酒をテーマとする施設・博物館

みりんをテーマにした施設として以下がある。

イベント 10月から11月にかけては、灘五郷酒造協会や観光協会、酒造・酒販会社、輸送会社などが協力する観光イベント「灘の酒蔵探訪」が実施される。スタンプラリーが行われるほか、期間中の土曜日・日曜日・祝日には「酒蔵めぐりバス」が巡回運行している[102]。 「灘の酒蔵探訪」はもともと神戸市内の3郷で行われていたイベントであったが(2004年には2月から5月にかけて開催され、酒造資料館などでスタンプラリーを実施していた[103])、毎年恒例の行事となるとともに規模が拡大。2018年からは西宮郷・今津郷が参加し、灘五郷全域のイベントとなった[104]。 2017年には灘五郷酒造協会・神戸市・西宮市・阪神電鉄4者による「「灘の酒蔵」活性化プロジェクト」が発足、「Go!Go!灘五郷!」と銘打ってさまざまな取り組みを行っている[101][105]。 お土産アンテナショップ神戸市中心街にアンテナショップ「灘の酒蔵通」(中山手通「北野工房のまち」内)を開設している [106]ほか、新酒を試飲(有料)できる持ち回りの「蔵開」[107]などを実施したり、イベントに出展・参加したりしている。 脚注注釈

出典

参考文献

関連文献関連項目外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||