|

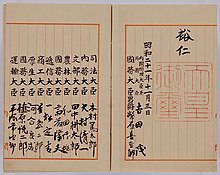

君主号君主号(くんしゅごう)とは、君主の称号のこと。本来は、その文明や国家、民族、伝統などに特有の尊称により呼ばれている。君主一般を指す一般名詞は「王」または「国王」で、より上位の君主は「諸王の王」や「大王」である。ただし中華文明では「皇帝」が周辺国の「王」よりも上位との認識が発生した(冊封)。またヨーロッパではローマ帝国に由来する君主号(プリンケプス、インペラトル、カエサル、カイザー、ツァーリなど)も通常「皇帝」と訳されている。 なお君主号を国内における表記・呼称と対外的呼称とで使い分ける場合、対外的に称する君主号を外交称号という。 概要君主号は、君主が統治する国家の正統な支配者であることを表し、臣民を従えるために用いた称号である。君主号の由来はその国や称号により様々である。「皇帝」や「天皇」などは、その国の使用する言語や文字において宗教的な意味を持つ美称を以って君主号としたケースである。また共和政ローマにおける家族名カエサルが後に君主号として定着したケースの他、ヒッタイト、パルティアなどの国においてはそれぞれ初代王たる「ラバルナ」、「アルサケス」が君主号として定着したように、君主の個人名そのものが君主たる者の称号となることも多かった。 一般的に君主号の多くは単に「国王」と訳され、皇帝も国王の一種である。王は、独立国家の君主を意味する「国王」と、皇帝によって与えられた位の一つである「諸侯王」とに大別される。国王の敬称は「陛下」、諸侯王の場合は殿下と称される。また国王より更に上位の王は、「諸王の王」や「大王」などと呼ばれる。 一方、中華王朝においては、その軍事力と経済力を背景に近隣諸国を従属国としてとらえ、朝貢国の君主に王の称号を授ける冊封儀礼を行っていた。このため、中華王朝では近隣諸国の国王を形式的臣下として遇していた。例えばローマ皇帝は「大秦王」と呼ばれた。「皇帝」号は国王称号の一種で、本来「皇帝」とは中華文明特有の称号である。しかし日本を含む中華文化圏では、他文明で通常の国王や諸王の王、大王よりも優位にある国王の称号も、中華王朝の例に倣って「皇帝」と意訳されている。ただし欧州キリスト教世界とイスラム世界、そして中華文明圏においては文明、民族、国家の体制が大きく異なり、「皇帝」を含め君主号とその成立過程も大きく異なる。 地域別日本  古代の日本では「大王」(おおきみ)が君主号であり対外的には後漢、魏及び南朝より「倭国王」として封じられていたがやがて関係は途絶えた。隋が中国を統一し対外関係を通じて国家意識が再構築される時期に、具体的時期には諸説あるが「日本」の国号と前後して「天皇」の称号が導入された。これは「皇帝」と同格の称号を意味したが、これは国内向けであり隋、唐への朝貢使は天皇の使節と名乗ることもあったが基本的には外交称号として「日本国王」の名代と名乗った。この点は越南や当時の朝鮮半島とも類似している。 やがて鎌倉時代になると政治の実権は天皇ではなく征夷大将軍源頼朝が握り日本は貴族ではなく武士が世の中を治める事となった。その間日中間の正式の外交貿易は行われなかったため外交称号を用いない時期が続いた。やがて時が移り南朝の親王の一人懐良親王は明に朝貢して「日本国王」に冊封され、そのすぐ後の室町時代になると明との間で日明貿易を通じ、公式に貿易が行われる事となった。この時室町幕府3代将軍足利義満は「征夷大将軍」の称号を用いたが、明はこの称号を認めなかったため義満は皇室を抑えて対外的に外交称号として「日本国王」の称号を用いた。これは朝廷からは「他国より王爵を得た」という批判を受けたが日明貿易はしばらく続いた。 江戸時代には徳川将軍家は「日本国源秀忠」という肩書きを使用しない署名を国書に用いていた。しかし朝鮮との外交を担当していた宗氏は独断で国書を偽造し国書の署名を「日本国王」とした。これが柳川一件として問題視されたため、「日本国大君」の称号を使用して外交交渉を行った。大君の称号はやがてヨーロッパにまで伝わり、「実力者」や「大物」を意味する英単語"タイクーン(tycoon)"となった。しかしこの「大君」の号は朝鮮では、嫡子の王子を意味する称号であり、日本を代表する者の肩書きとして日朝間の間で使い続けることは不適切との批判があり、新井白石により返書に記される「日本国大君」を一時的に「日本国王」に変更したことがあったが、徳川吉宗の代には「日本国大君」に戻され、以後、明治になるまで「日本国大君」が使われ続けた。 明治政府は独立国の君主号を一律に「皇帝」とした。天皇も当初は対外的に「日本国皇帝」を称し国内的にも一部で「皇帝」号を使用したが最終的には対外的にも「天皇」に統一した。 なお琉球王国では、君主は国内では「御主」と称したが、外交称号としては「琉球国王」と称した。 中国→「中国帝王一覧」も参照

中国では殷、周の時代まで君主の称号は専ら王であり、その下の諸侯が公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の五爵を与えられていた。しかし、戦国時代になると、有力諸侯がみな王号を称したため、やがて秦王の政が中華を統一すると、王の上位に立つ称号として「皇帝」を名乗るようになった。これが始皇帝である。なお唐代には高宗が「皇帝」ではなく「天皇」を名乗ったこともある。 シュメール都市国家分立期、領域国家期、統一国家の形成期・確立期を通じてシュメールでは一貫して「王」(シュメール語で「ルガル」)の称号が用いられている。初期王朝時代以来のシュメールの王号が直接指し示すのは、都市国家の時代はその都市の王を、「国土の王」「全土の王」はシュメールとアッカドを、「四方世界の王」は周囲を含んだ全世界の王を示しており、このような王号の変化は支配領域の拡大に対応している[1]。これを、中国、日本、後述するヨーロッパなどと比較すると、王号が支配領域の広さだけで区別されるのみであることが際だっている。たとえば中国の「皇帝」は、それ以前の「王」とは質の異なる、他とは隔絶した最高の権威・権力を表すために創出された概念であり、ことばであるのに対し、同様に都市国家から帝国へと推移展開したメソポタミアでは、それにともなって王権観や支配構造は変化したと考えられるのにもかかわらず、そのような質的側面に対する関心が低く、もっぱら領域の量的な広がりに関心が向いているのである[1]。 ヨーロッパ 国王に相当する英語の称号としては、キング(英語: king)などがある。 また日本において「皇帝」とされる古代欧州の称号は、専らローマ皇帝と、その後継者を自任する君主(ドイツ系のカイザー、ロシア系のツァーリなど)を意味する。当初のローマ皇帝即位の要件は元老院・市民・軍による推戴であり、キリスト教国教化の後は教会の擁護者という位置付けが加わる。ローマ帝国の東西分裂後、西ローマ帝国では5世紀のロムルス・アウグストゥルスを最後に一旦ローマ皇帝が存在しなくなるが、800年にローマ教皇レオ3世がカール1世を戴冠させる。これが後に事実上のドイツの君主号となる神聖ローマ皇帝(カイザー)の始まりである。一方、東ローマ帝国は15世紀まで存続し、その君主号はやはりローマ皇帝であった。東ローマ帝国の滅亡後は、ルーシのモスクワ大公が第3のローマ論と女系の血統を根拠に東ローマ帝国の継承権を主張し、カエサルに由来するツァーリ(ロシア皇帝)を名乗るようになった。やがて19世紀に入ると、欧州諸国の指導者がローマ皇帝からの由来なしで「皇帝」の称号を名乗るようになっていった。フランスではナポレオン・ボナパルトが国民投票とローマ教皇からの加冠をもって「フランス人民の皇帝」に即位する。これに続き、神聖ローマ皇帝を事実上世襲していたハプスブルク家は、神聖ローマ帝国の終焉と前後してオーストリア皇帝(カイザー)を称するようになった。さらにプロテスタントのホーエンツォレルン家は、ドイツ統一と諸侯による推戴を根拠に、教皇からの加冠なくドイツ皇帝(カイザー)に即位した。 中央ユーラシア中央ユーラシアでは単于「可汗(カガン)」「汗(カン)」などの称号が用いられた。中世モンゴル時代になると、「汗(カン)」が訛って「ハン」となった(ジョチ・ウルス、チャガタイ・ウルス、フレグ・ウルスなど)。近世モンゴル時代においては“ハーンの副王”という意味合いの「ホンタイジ」(語源は皇太子)という称号も生まれた。 その他

サパ・インカ(インカ帝国)、マハーラージャ(インド)、ラージャディラージャ(インド)、シャーハンシャー(ペルシャ)、ファラオ(エジプト)、ネグサ・ナガスト(エチオピア)など。 爵位爵位とは通常、貴族に世襲された称号を意味する。しかし、古代中国及びヨーロッパにおいては、広大な領土を有する諸侯が、帝国ないし王国から半独立的な自治権を獲得していく中で、次第に有爵者を君主として独立国となった国も存在する。王(king)の下位にあるためprince、grand duke(和訳では大公、公、侯など)と呼ばれる。特に現代においては神聖ローマ帝国時代に帝国から爵位を授けられ、大公国ないし公国、侯国として続いている国もあり、現代においては、ルクセンブルク大公国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国(侯国)がその例である。なお、敬称は殿下である(通常の貴族であれば閣下と敬称する)。 オスマン帝国内の自治権を有する部族長であったアミールが支配する国を首長国と称するのも同様で、首長に対する敬称も陛下ではなく殿下である。 主な例

関連項目脚注出典参考書籍

|