|

ジョゼフ・プリーストリー

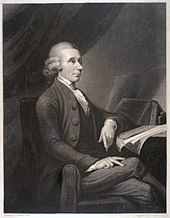

ジョゼフ・プリーストリー(Joseph Priestley, 1733年3月23日 - 1804年2月6日[1])は、18世紀イギリスの自然哲学者、教育者、神学者、非国教徒の聖職者、政治哲学者で、150以上の著作を出版した。気相の酸素の単離に成功したことから一般に酸素の発見者とされているが、カール・ヴィルヘルム・シェーレとアントワーヌ・ラヴォアジエも酸素の発見者とされることがある[2]。その生涯における主な科学的業績として、炭酸水の発明、電気についての著作、いくつかの気体(アンモニア、塩化水素、一酸化窒素、二酸化窒素、二酸化硫黄)の発見などがあるが、最大の功績は「脱フロギストン空気」(酸素)の命名である。1774年夏、酸化第二水銀を加熱することによって、得られる気体が燃焼を激しくすることを発見し、その気体の中でネズミが長生きすることを発見した。当時フロギストン(燃素)説の時代であったので、「脱フロギストン空気」と考え、同年ラヴォアジエに話した。この気体が酸素である。この実験を追実験することによってラヴォアジエは燃焼の化学的プロセスを解明することになった。しかしプリーストリー自身はフロギストン説に固執し、化学革命を拒否したため、科学界で孤立することになった。 プリーストリーにとって科学は神学に不可欠な要素であり、一貫して啓蒙合理主義とキリスト教の融合を心がけていた[3]。哲学的著作では有神論、唯物論、決定論の融合を試み、それを "audacious and original"(大胆で独創的)と称した[4]。彼は自然界を正しく理解することで人類の進歩が促進され、キリスト教的千年王国が到来すると信じていた[4]。言論の自由を強く信じ、宗教的寛容と非国教徒の平等な権利を主張、イングランドにおけるユニテリアン主義の確立に関与した。物議を醸す著作『誤りと迷信という古い建物を爆破して』を出版しフランス革命支持を表明したことで、政治的疑惑を引き起こした。国教会に扇動された群衆が彼の家と教会に押し寄せ火を放ったため、1791年にはロンドンに逃げ、さらにアメリカ合衆国への移住を余儀なくされた。晩年の10年間はペンシルベニア州ノーサンバーランド郡で過ごした。 生涯を通じて学者であり教育者だった。教育学における貢献として、英文法に関する重要な著作を出版。歴史についての本では初期の年表を記載し、後世に影響を与えた。こういった教育目的の著作が最も出版部数が多かった。しかし、後々に長く影響を与えたのは哲学的著作である。影響を受けた哲学者としてジェレミ・ベンサム、ジョン・スチュアート・ミル、ハーバート・スペンサーらがおり、彼らは一般に功利主義者と呼ばれている。 生い立ちと学生時代 (1733–55) リーズ近郊のバーストールで、(イングランド国教会に属さない)非国教徒の一家に生まれる。6人兄弟の長子で、父は布地の仕上げを仕事にしていた。母親の負担を軽くするため、1歳になったころに祖父に預けられたが、5年後に母が亡くなると、実家に戻された。父は1741年に再婚。プリーストリーは子供ができないでいた裕福な叔父夫婦に育てられることになった[6]。早熟であり、ウェストミンスター小教理問答の107の問答を4歳で全て暗唱してみせた。叔母は聖職者に向いていると考え、最良の教育を受けさせる方法を捜した。幼いころは地元の学校でギリシャ語、ラテン語、ヘブライ語を学んだ[7]。 1749年ごろ重病を患い、一時は死を覚悟した。信心深いカルヴァン主義者として育ち、救済には回心体験が必須だと信じていたが、自分にそれがあったかという点では疑問を持っていた。この精神的苦痛からこれまでの信仰に疑問を持ち、神の選びを拒絶して万人救済主義を受け入れるようになった。そのため、一家の教会 (Independent Upper Chapel of Heckmondwicke) の正会員となることを断わられた[6][8]。 その病気の後遺症で生涯「吃り(どもり)」が残った。そのため、聖職者となることを一旦は完全に諦めた。リスボンで貿易商を営む親戚に身を寄せることになり、フランス語、イタリア語、ドイツ語など様々な言語を学んだ。牧師 George Haggerstone に個人指導を受け、高等数学、自然哲学、論理学、形而上学を学んだ。教科書としてアイザック・ウォッツの著作、ヴィレム・スフラーフェサンデ (Willem 's Gravesande) の著作、ジョン・ロックの著作を使ったという[9]。 ダヴェントリー・アカデミー結局、神学の道に戻ることを決め、1752年にダヴェントリーの非国教徒向けアカデミー (Daventry Academy) に入学[10]。既にかなりの書物を読破していたため、2学年を飛び越して進級することになる。猛勉強を続け、学校の寛大な雰囲気もあって、左翼よりの神学者となっていき、合理的非国教徒となっていった。教義や宗教的神秘主義を嫌い、自然界と聖書の合理的分析を信条とするのが合理的非国教徒である[11]。 後にこの点に関して最も影響を受けた著書としてデイヴィッド・ハートリー の Observations on Man (1749) を挙げている[12]。これは心理学的、哲学的、神学的な論文であり、心の哲学を扱っている。ハートリーは宗教的「事実」や道徳的「事実」を科学的に証明することを目標としており、プリーストリーも同じことを生涯の目標とした。ダヴェントリーでの3年目、「あらゆる職業の中で最も高貴だ」とする聖職者になることを決意した[13]。 ニーダムマーケットおよびナントウィッチ時代 (1755–61) プリーストリーの伝記を書いたロバート・スコフィールドによれば、聖職者としての最初の任地はサフォーク州ニーダムマーケット(1755年)だったが、これは本人にとっても会衆にとっても不幸なことだった[14]。プリーストリーは都会生活と神学的討論に憧れたのに対して、ニーダムマーケットは単なる田舎町で神学討論などできるはずもなかった。彼の異端性が明らかになると、会衆は寄り付かなくなり、寄付も急落した。叔母は彼が聖職者になったら援助することを約束していたが、カルヴァン主義者でなくなってしまったことを知ると、援助することを断わるようになった。収入を得るため、学校を開設することを提案したが、地元民は彼の学校に子供を通わせるわけにはいかないと断わった。そこで "Use of the Globes"(地理教育)と題した一連の科学的講演を行って糊口をしのいだ[15]。 ダヴェントリー時代の友人らの尽力もあり、1758年にチェシャー州ナントウィッチに移ることになり、以前よりは幸せになった。会衆は彼の異端性をそれほど気にせず、首尾よく学校を開設できた。当時の他の教師とは異なり、生徒に自然哲学を教え、実験器具まで買い揃えた。当時入手可能だった英文法の教科書の質に失望し、自ら The Rudiments of English Grammar (1761年、直訳すると『英文法の基礎』[注釈 1])を書いた[17]。独創的な英文法の説明(特にラテン語の文法と切り離した点が重要)により、20世紀の学者に「当時の最も偉大な文法家の1人」と評されることになった[18]。その文法書を出版し、学校も成功すると、1761年、ウォリントン・アカデミー (Warrington Academy) から教師として招かれることになった[19]。 ウォリントン・アカデミー時代 (1761–67) 1761年、ウォリントンに引越し、そこの非国教徒向けアカデミーで現代言語と修辞学の講師を務めるようになったが、好んで数学や自然哲学も教えた。ウォリントンにはすぐ馴染み、友人もできた。1762年6月23日、メアリー・ウィルキンソンと結婚。この結婚について本人が次のように書き残している。

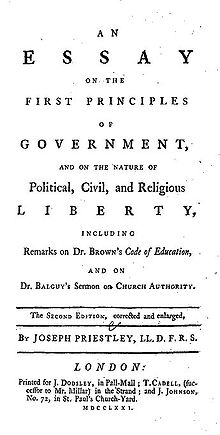

1763年4月17日、娘が生まれ、叔母の名をとってサラと名付けた[22]。 教育者として、歴史家としてウォリントン時代に出版した本は全て歴史関連である。彼は歴史を学ぶことが世俗的成功にも宗教的成長にも必須だと考えていた。科学とキリスト教の歴史を描くことで、人間性の進歩を明らかにすると同時に、逆説的に「原始キリスト教」が変質していった様を明らかにしようとした[23]。  Essay on a Course of Liberal Education for Civil and Active Life (1765年、市民の積極的生活のための一般教育コースについて)[25]や Lectures on History and General Policy (1788年、歴史と政策についての講義)といった著作で、若者の教育が将来の実用的必要性を予期してなされるべきだと主張した。この考え方により、ウォリントンの向上心に燃える中流の生徒達に慣習に従わない教科課程の選択をさせるようになった。彼は古典言語よりも現代言語を推奨し、古代史よりも現代史を推奨した。歴史の講義は特に革命的だった。歴史を神の摂理として説く面と自然主義的に説く面を併せ持ち、歴史の研究が神の自然法の理解を促進したと主張した。さらにその千年王国的史観は、科学の発展と人間性の改善についての楽観主義と強く結びついていた。時代の変遷と共に世の中がよくなっていると信じており、歴史を学ぶことでそれを感じ、その進歩を進めることが可能になると考えていた。歴史の勉強は道徳的にも必須だと考えていたため、中流の女性の教育にも熱心だったが、これは当時としては非常に珍しいことだった[26]。教育学者の中には、17世紀のジョン・ロックと19世紀のハーバート・スペンサーの間で最も重要なイギリスの教育作家としてプリーストリーを挙げる者もいる[27]。Lectures on History は高く評価され、ブラウン大学、プリンストン大学、イェール大学、ケンブリッジ大学といった多くの教育機関で教科書として採用された[28]。歴史の「講義」の視覚的補助として2つの「伝記図表」を考案した[29]。これらは偉人や国家の存命(存在)期間を線で表した一種の年表で、18世紀に出版された年表の中では最も影響を与えた年表とされている[30]。どちらも数十年間広く利用された。プリーストリーの講義と図に感銘を受けたウォリントンの理事がエジンバラ大学からプリーストリーに法学博士号を授けるよう働きかけ、1764年にそれが実現した[31]。 電気学の歴史 18世紀のウォリントンは知的刺激に満ちていて「北のアテナイ」とも呼ばれた。そんな中でプリーストリーも自然哲学への関心を深めていった。同じウォリントンの講師で友人のジョン・セドン (John Seddon) と共に、解剖学の講義をしたり温度についての実験を行ったりした[33]。講師として多忙を極める中、電気学の歴史について執筆することを決意。友人からイギリスの主な電気研究者ジョン・カントン (John Canton) とウィリアム・ワトソン (William Watson) を紹介され、当時イギリスを訪れていたベンジャミン・フランクリンにも会った。そして電気の歴史に含めたい実験を自分でやってみるよう勧められた。他者の実験を再現するうちに、さまざまな疑問がわき上がってきて興味をかきたてられ、結局自分でも新たな実験を考案することになった[34]。なお、カントン、ワトソン、フランクリンとリチャード・プライス (Richard Price) はプリーストリーの年表と電気の歴史の原稿に感銘を受け、彼を王立協会フェローに推薦。1766年にフェローとなった[35][36]。 1767年、700頁の The History and Present State of Electricity (電気学の歴史と現状)を出版し[37]、高評価を得た。前半は1766年までの電気研究史で、後半は当時の様々な理論を解説し、今後の研究の方向性を示唆している。この後半部分には自身が新たに発見したことも書いており、木炭その他の電気伝導率を調べ、導体と不導体の間に中間の物質があることを示した[38]。この発見はそれまで電気を通すのは水と金属だけだとされていた通説を覆すものだった。このような物質の電気的特性についての実験や化学変化における電気の効果についての実験は、プリーストリーが化学物質と電気の関係に興味を持っていたことを示している[39]。帯電球を使った実験で、電気の力が万有引力のように逆2乗の法則に従うということを最初に提唱した。ただし、それを一般化したり発展させることはなく[38]、フランスの物理学者シャルル・ド・クーロンが1780年代にクーロンの法則を定式化することになった。 プリーストリーの自然哲学者としての強みは定量的なものよりも定性的な部分であり、電気を流した2つの点の間に「本当の空気の流れ」が生じるという観察を行ったがそれ以上定量的に実験することはなく、後に電磁気学を確立させることになるマイケル・ファラデーやジェームズ・クラーク・マクスウェルがその記述に興味を持つことになった。著書は電気の歴史についての定番として1世紀以上に渡って読まれた。電池を発明したアレッサンドロ・ボルタも、赤外線を発見したウィリアム・ハーシェルも、水素を発見したヘンリー・キャヴェンディッシュもプリーストリーのこの著書を読んでいる。History of Electricity の一般大衆向けの版 A Familiar Introduction to the Study of Electricity (1768) も出版した[40]。 リーズ時代 (1767–73) 理由は不明だが1767年、プリーストリーは一家でウォリントンからリーズに引越し、ミルヒル礼拝堂の聖職者となった。リーズで息子が2人生まれている。リーズでの数少ない友人として、ノース・ヨークシャーのキャッタリックで教区牧師をしていたテオフィルス・リンゼイ (Theophilus Lindsey) がいる。後に「彼に相談せずに神学についての本を出版したことはない」と語っている[42]。リーズ周辺には親戚もいたが、交流は見られない。Schofield は彼が親戚から異端視されていたためではないかと推測している[43]。この時期は毎年ロンドンに出かけて友人に会ったり、出版者のジョゼフ・ジョンソンに会ったり、王立協会の会合に参加したりしている[44]。 ミルヒル礼拝堂の聖職者 プリーストリーが聖職者となったミルヒル礼拝堂はイングランドでも最古で格式の高い非国教徒の集会所だった。しかし18世紀初めごろに教義の解釈をめぐって会衆が分裂し、さらにカリスマ的なメソジスト運動にも会衆を奪われていた[45]。プリーストリーは若者を教育することで再び教徒の結束を強めることができると信じていた[46]。 3巻の大作 Institutes of Natural and Revealed Religion (1772–74)[47]では、独自の宗教指導理論を概説している。より重要なのは、自身の信念をソッツィーニ派として開陳した点である。彼が展開した教義は後にイギリスでのユニテリアン主義の標準となった。この作品はプリーストリーの神学上の考え方の変化を示しており、後の著作を理解する上で重要である。後の唯物論と必然論(絶対者は必然的な形而上の法に従って行動するという信念)への萌芽が見られる[48]。 Institutes での主な主張は、受容できる唯一の明らかな宗教的真理は自然界での人の経験と符合するものだけだというものである。彼の宗教観は自然界の理解と深く結びついているため、同書では有神論を目的論的証明に留めている[49]。同書はキリスト教の基本的正説(キリストの神性や処女懐胎)を疑問視する内容だったため、多くの読者が衝撃を受けた。これに対してリーズのメソジスト教徒が「ユニテリアンの悪魔を追い出し、その教義を地獄に追いやる」ことを神に祈る賛美歌を書いている[50]。プリーストリーが望んでいたのは、何世紀にもわたる「堕落」を排除してキリスト教を「原初」の「純粋」な形に戻すことだった。同書の第4部はあまりにも長くなったため、An History of the Corruptions of Christianity という独立した著書として1782年に出版。本人はこれが彼の最も価値ある著作だと信じていた。同書では勃興しつつある科学と歴史比較の論理を聖書やキリスト教に適用することを読者に要求しており、宗教界からも科学界からも支持されなかった。科学者は宗教の弁護に科学が使われているのを好ましく思わず、宗教者は科学を宗教に応用することを拒絶した[51]。 宗教の論客そして、政治および宗教についての小冊子出版合戦へと巻き込まれていった。Schofieldによれば、プリーストリーは自身が正しいと信じて論争に対応したが、相手側はプリーストリーが故意に悪意を持って間違ったことを述べていると最初から確信して論破しようとしていたという。個人的怨嗟を前にしてプリーストリーは自分の考えが甘かったことを思い知った[52]。しかし Schofield が指摘するように、彼は論争の後でも自説を撤回しなかった[52]。リーズにいたころ、聖餐についてとカルヴァン主義の教義についての物議をかもす小冊子も出版した。その部数は数千部にも及び、プリーストリーの著作の中でも最も広く読まれた作品となった[53]。 1768年、Theological Repository という雑誌を創刊。神学についての疑問にオープンかつ理性的に応えるという触れ込みだった。寄稿してくれればどんな文章も掲載すると約束していたが、プリーストリーと似たような考え方の者しか寄稿しなかった。そのため内容の大部分は自分で書かなければならなかった(それらが後の神学や形而上学に関する著作の元となった)。数年後、資金不足に陥って休刊することになった[54]。1784年に復刊させたが、同様の結果に終わっている[55]。 非国教徒の代弁者として、政治哲学者として プリーストリーの政治的著作の多くは、非国教徒の権利を制限しているクラレンドン法典の廃止を求めるものだった。非国教徒はイングランド国教会の三十九信仰箇条 (Thirty-nine Articles) を受け入れない限り、政治家になれず、軍に入隊できず、オックスフォード大学やケンブリッジ大学にも入学できない。非国教徒は二流市民として扱われていると主張して、たびたびこの法の廃止を議会に請願していた[57]。 プリーストリーの友人たち、特に合理的非国教徒らは非国教徒の経験した不正行為について本を書くよう彼に勧めた。そうして出版されたのが Essay on the First Principles of Government (1768) である[58]。近代的自由主義のさきがけとなる著作であり、当時としては珍しく政治的権利と公民権を明確に区別し、公民権の拡大を主張している。公私を明確に区別し、政府は公的な面だけを統制すべきだと主張した。特に教育と宗教は私的な良心の問題であり、国家によって管理されるべきでないと主張している。後にプリーストリーが急進主義に傾いていくのは、イギリス政府がそういった個人の自由を侵害していると確信したためだった[59]。 非国教徒の権利を守るため、イギリス法学界の権威だったウィリアム・ブラックストンの攻撃に対して反論している。ブラックストンの Commentaries on the Laws of England (1765-69) はイギリス法の標準的解説書となったが、その中で非国教徒であること自体が犯罪であり、非国教徒が愛国者であるはずがないと書いている。激怒したプリーストリーは Remarks on Dr. Blackstone's Commentaries (1769) を出版し、ブラックストーンの法解釈、文法(当時は高度な政治的主題だった)、歴史解釈の間違いを指摘した[60]。ブラックストーンは改訂版で、非国教徒が愛国者であるはずがないという部分を削除し、文言を修正したが、非国教徒であることが犯罪だという意味の記述は残した[61]。 自然哲学者として: 電気、光学、炭酸水本人は自然哲学を単なる趣味だとしていたが、真面目に取り組んでいる。History of Electricity の中で、科学者を「人類の安全と幸福」を推進する者だと記している[62]。科学の実用面を重視し、理論的問題はめったに扱わなかった。ベンジャミン・フランクリンを理想としていた。リーズに移ってからも電気や化学の実験を続けていた。化学の実験については、近隣の醸造所から二酸化炭素をもらっていた。1767年から1770年にかけて、そうした実験について王立協会に5つの論文を提出している。そのうち4つめまでの論文はコロナ放電などの放電現象についてもので、5つめは様々な炭の電気伝導性に関するものである。その後、化学および空圧に関する実験を主に行った[63]。 1772年、5巻の実験哲学史についての著作の1巻目 The History and Present State of Discoveries Relating to Vision, Light and Colours(通称 Optics)を出版[64]。光学の歴史と同時代の光学実験について見事に解説しているが、数学的素養が不足していたため、最新の重要な理論については言及を避けている。さらに History of Electricity が自然哲学者にとって便利だったのは実験について詳しく解説していたからだが、こちらの著作ではそれもなかった。そのため評価は高くなく再版もされなかったが、光学についての英語の本としては当時唯一のものである。結局あまり売れず、出版までの費用を賄えなかったため、実験哲学史のその後の巻の出版をあきらめた[65]。 ジェームズ・クックの2回目の航海に天文学者として参加を打診されたが、断わっている。ただし、その船員に炭酸水の作り方を教えた。彼はそれが壊血病の治療に役立つと思い込んでいた。そして、Directions for Impregnating Water with Fixed Air (1772) という小冊子を出版[66]。炭酸水を販売するということは思いつかなかったようだが、後にヨハン・ヤコブ・シュヴェッペなどが炭酸水の製造販売で富を得ている[67]。1773年、王立協会はプリーストリーの自然哲学への貢献を称えてコプリ・メダルを授与した[68]。 友人たちはプリーストリーをもっと経済的に安定した地位に就けたいと考えていた。1772年、リチャード・プライス (Richard Price) とフランクリンの推薦を受けて、シェルバーン伯が助手および子供たちの教育係として働いてくれないかという手紙を書いた。本人は聖職者を辞めることを渋っていたが結局申し出を受け入れ、1772年12月20日にミルヒル礼拝堂を辞めることを決め、1773年5月16日の説教を最後として、リーズを離れた[69]。 カルネ時代 (1773–80) 1773年にウィルトシャーのカルネに引越し、翌年にはシェルバーン伯と共にヨーロッパ旅行に出ている。プリーストリーの親友テオフィルス・リンゼイ (Theophilus Lindsey) によれば、この旅行で彼は一回り成長したという[71]。旅行から帰ると、家庭教師と司書としての職務を容易にこなした。仕事は少なかったので、科学と神学の探究に多くの時間を割くことができた。政治面でもシェルバーン伯をサポートし、議会の情報を集めたり、非国教徒やアメリカ人関連の連絡係としても働いた。1777年5月24日には三男が生まれ、シェルバーン伯が名付け親となった[72]。 唯物論哲学者 重要な哲学的著作の多くは、シェルバーン伯の下で働いている時期に書かれている。形而上学についての主要な著作は1774年から1780年までに出版された。An Examination of Dr. Reid's Inquiry into the Human Mind (1774)、Hartley's Theory of the Human Mind on the Principle of the Association of Ideas (1775)、Disquisitions relating to Matter and Spirit (1777)、The Doctrine of Philosophical Necessity Illustrated (1777)、Letters to a Philosophical Unbeliever (1780) である。それらの中で、決定論、唯物論、因果性、必然論について論を展開している。自然界を探究することで、人々はよりあわれみ深く、幸福で豊かになるすべを学ぶだろうと主張した[74]。 それらの著作では心身二元論に強く反対し、唯物論的哲学を展開している。つまり、宇宙の全てのものは観察可能な物質で構成されているという原則に基づいた主張である。そして、霊魂は神性の物質でできており、人間には観察不可能であるから議論できないと主張した。このような人間と神性を分離させる考え方は多くの読者に衝撃を与え、怒らせた。霊魂の存在には心身二元論が必須と信じられていたためである[75]。 ポール=アンリ・ティリ・ドルバックの『自然の体系』(The System of Nature, 1770) やデイヴィッド・ヒュームの『自然宗教をめぐる対話』(Dialogues Concerning Natural Religion, 1779) に応える形で、唯物論と決定論は信仰心と共存可能だと主張した。書物や習慣によって形成された信仰を批判し、教育を受けた者の懐疑心と庶民の信じやすさには類似性があると指摘している[76]。 人間に自由意志は全くないと主張し、自身の自然界についての理解に基づいて、自身が "philosophical necessity"(理性的必然性、絶対的決定論のようなもの)と呼ぶ概念がキリスト教信仰と一致していると主張。人類以外の自然と同様、人間の精神も因果律に左右されるが、慈悲深い神がそれらの法則を創造したので、世界とその中の人間は結局完全になると主張した。従って、悪とは単に世界について不完全に理解した状態だということになる[77]。 プリーストリーの哲学関連の業績は「大胆で独創的」とされたが[4][78]、自由意志、決定論、唯物論といった問題についての従来からの哲学の伝統の上に成り立っている[79]。例えば17世紀の哲学者バールーフ・デ・スピノザは、絶対的決定論と絶対的唯物論を主張した[80]。スピノザと同様[81]、ライプニッツとプリーストリー[82]も人間の自由意志は自然の法則によって完全に決定されるとした[83]。ただしライプニッツが他者と異なるのは、物質宇宙とは別に霊魂などが属する非物質的な「平行宇宙」が存在し、両者の結果が一致するよう神が配置しているとした点である[84]。ライプニッツ[85]とプリーストリー[86]で共通するのは、神は慈悲深く因果を決定するという楽観主義だが、プリーストリーはその上因果による事象の連鎖が最終的に至福千年王国に到達すると信じていた[4]。一方ライプニッツは、因果による事象の連鎖は想定される様々な連鎖の中で最適なものだとした[87]。 ユニテリアン主義友人のリンゼイが信者の信念を限定しない新たなキリスト教宗派の創設を決めたとき、プリーストリーらは彼への援助を急いだ。1774年4月17日、Lindsey はイギリス初のユニテリアン派の礼拝を行い、その後独自の典礼を設計しさえして、多くの人に批判された。プリーストリーは友人を擁護するため Letter to a Layman, on the Subject of the Rev. Mr. Lindsey's Proposal for a Reformed English Church (1774) という小冊子を出版し[88]、礼拝の形式が変わっただけで実質は同じだとし、単に習慣として宗教にしたがっている人々を非難した。プリーストリーは1770年代には Lindsey の教会を定期的に訪れ、時には説教も行った[89]。その後も生涯に渡ってユニテリアン派を支持し続け、ユニテリアン主義を擁護する文書を出版し、ユニテリアンの新たな教会をイギリスおよびアメリカに建設する運動を支持した[90]。 各種気体の実験と観察 カルネ時代はその生涯の中で唯一、科学研究が中心となった時期であり、科学的成果もこの時期が最も多い。この時期の実験はほぼ全て「気体」に関するもので、その成果をまとめた6巻の大作 Experiments and Observations on Different Kinds of Air (英語版) (1774–86) として結実した[91][92]。そういった実験はその当時まで生き残っていた四大元素説を否定し、フロギストン説を補強するものだった。フロギストン説は18世紀の理論で、物質の燃焼や酸化はフロギストン(燃素)という物質が物体から抜け出ることに他ならないとする説である[93]。 プリーストリーの「気体」についての業績は分類が難しい。科学史家のサイモン・シャファー (Simon Schaffer) は、「物理学または化学または自然哲学の一部、あるいはプリーストリー自身の発明の非常に特異なバージョン」だと記している[94]。しかも上述の著作には政治的な意味でも野心的で、その中で科学は「不当で不法な権威」を破壊することができ、政府には「空気ポンプや電気機械を恐れる理由」があるとしている[95]。 Experiments and Observations on Different Kinds of Air の第1巻では、いくつかの発見を概説している。一酸化窒素(NO、"nitrous air" =「硝石の空気」)の発見、塩化水素(HCl、"vapor of spirit of salt" =「塩酸の蒸気」、後に "acid air" あるいは "marine acid air" とも呼んだ)の発見、アンモニア(NH3、"alkaline air" =「アルカリの空気」)の発見、亜酸化窒素(N2O、"dephlogisticated nitrous air" =「脱フロギストン化した硝石の空気」)の発見、酸素(O2、"dephlogisticated air" =「脱フロギストン空気」)の発見である。また、のちに光合成の発見を導くことになる実験上の発見についても記している。また、「空気の良さ」を判定するための "nitrous air test" という試験方法も開発した。これは空気槽 (pneumatic trough) を使って一酸化窒素と試験対象の気体を水または水銀の上の容器に送り込み、体積の減り方を測定するもので、水電量計の原理と同じである[96]。気体研究の歴史を簡単に概説した後、誠実かつあからさまに自身の実験について説明している。初期の伝記には「彼の知っていることや教えようとしていることが何であっても、疑念や混乱や失敗さえもその爽やかな率直さによって軽減される」と記している[97]。安価で組み立てが容易な実験装置についても記述している。そのため、同時代の科学者は彼の実験を容易に再現できると信じた[98]。実験結果に一貫性が見出せない場合はフロギストン説で説明付けている。しかし、そのためにプリーストリーは気体を3種類しかないと結論付けてしまった。すなわち、"fixed"、"alkaline"、"acid" の3種である。当時の急激に進歩する化学に背を向け、それ以前の自然哲学者のように気体と「その認識可能な特性の変化」に集中した。一酸化炭素 (CO) も単離したが、それが別種の「気体」だとは気づかなかった[99]。 酸素の発見 1774年8月、それまでとは全く異なる「気体」を分離したが、その直後にシェルバーン伯とヨーロッパ旅行に出かけたため、それ以上実験することができないでいた。しかしパリで現地の化学者らと実験の再現をする機会に恵まれた。その中にフランスの化学者アントワーヌ・ラヴォアジエもいた。1775年1月にイギリスに戻ると、実験を続けて二酸化硫黄(SO2、"vitriolic acid air" =「硫黄の酸の空気」)を発見した。 同年3月、1774年8月に発見した新たな気体について何人かに手紙で知らせている。そのうちの1通が王立協会の会合で読まれ、協会のフィロソフィカル・トランザクションズ誌に "An Account of further Discoveries in Air" と題してその発見の概要を記した論文が掲載されることになった[100]。プリーストリーはこれを「脱フロギストン空気」と呼んだ。これは、酸化第二水銀を太陽光で熱するという有名な実験で得られたものである。彼はこれをまずネズミで試してみた。すると驚いたことにその気体の中でネズミはかなり長く生き続けた。次に自分でその気体を吸ってみて「呼吸や燃焼にとっては通常の空気より5倍から6倍良く、大気中に含まれるどんな気体よりも良いと信じている」と記した[101]。これこそが酸素 (O2) の発見だった。  酸素についての論文と他のいくつかの成果をまとめ、Experiments and Observations on Air の第2巻を1776年に出版。「脱フロギストン空気」の発見はあまり強調されていないが(第3巻で大いに解説している)、序文でそのような発見が合理的宗教にとっていかに重要かを語っている。論文では、発見の経緯を時系列で述べており、実験から発表まで時間がかかったことや当初の当惑などを記している。したがってプリーストリーが具体的にいつ酸素を「発見」したと言えるのかは難しい問題である[102]。その日付を特定することは、ラヴォアジエやスウェーデンのカール・ヴィルヘルム・シェーレとの関連で非常に重要である。シェーレも酸素を最初に分離したとしているが、出版はプリーストリーの後だった。ラヴォアジエはそれが純粋な気体であることを最初に述べた(つまり、フロギストン説とは無関係に酸素を定義した)[103]。 "Observations on Respiration and the Use of the Blood" という論文でプリーストリーは気体と血液の関係を初めて示唆した。ただし、それもフロギストン説を使った理解のしかただった。いつものように論文は呼吸についての研究史から始まっている。その翌年、あきらかにプリーストリーに影響され、ラヴォアジエもフランス科学アカデミーで呼吸について論じている。その後ラヴォアジエは様々な発見をし、呼吸における酸素の役割を示した論文でフロギストン説にとどめを刺し、現代化学の礎を築いた[104]。 1779年ごろ、プリーストリーとシェルバーン伯は仲違いした。原因はよくわかっていない。プリーストリーの率直さがシェルバーン伯の政治家としての経歴に何らかの傷をつけたのではないかと推測する同時代人もいた。スコフィールドは、そのころシェルバーン伯が再婚しておりその妻がプリーストリーを嫌ったのではないか、と推測している。プリーストリーはアメリカ移住も考えたが、結局バーミンガムのユニテリアン教会での聖職の申し出を受けることにした[105]。 バーミンガム時代 (1780–91)1780年にバーミンガムに引っ越すと旧友に囲まれてしばらくは幸福に過ごしたが、1791年にプリーストリーを標的とするバーミンガム暴動が起き、逃亡を余儀なくされた。ユニテリアン教会の聖職者に就任したが、日曜日だけ説教すればよいという条件で、他の時間は執筆活動や科学実験に専念できた。リーズのときと同様に子供むけの学校を作り、1781年には生徒が150人になった。聖職者としての給料はわずか100ギニーだったので、友人や支援者の寄付で研究を続けた[106]。 化学革命バーミンガムでできた友人の多くはルナー・ソサエティ会員だった。これは企業家、発明家、自然哲学者などの集まりで、毎月会合を開いていた。中核となっていたのは企業家のマシュー・ボールトン、化学者で地質学者のジェイムズ・キア (James Keir)、発明家で技師のジェームズ・ワット、植物学者・化学者で地質学者のウィリアム・ウィザリング (William Withering) といった面々である。プリーストリーはこの会への参加を要請され、会員それぞれの仕事の手伝いもした[107]。この知的刺激に溢れた環境で "Experiments relating to Phlogiston, and the seeming Conversion of Water into Air" (1783) などの重要な科学論文を発表している。この論文は前半でラヴォアジエの酸素に関する論文への反論で、後半は蒸気がどのようにして空気に「変換」されるかを解説している。様々な物質を燃焼し、様々な気体収集装置を使って実験を繰り返し、「流体静力学の常識に反して」気体がこれまで考えられていたよりも多くの物体を通過できると結論付けた[108]。この発見とプリーストリーのそれまでの成果は後の気体拡散のさきがけであり、後のジョン・ドルトンやトーマス・グレアムによる気体分子運動論の確立に結実することとなる[109]。  1777年、アントワーヌ・ラヴォアジエは Réflexions sur le phlogistique pour servir de suite à la théorie de la combustion et de la calcination を出版。フロギストン説への一連の反論を開始した。これにプリーストリーが1783年に反論。プリーストリーはラヴォアジエの理論を一部受け入れたものの、ラヴォアジエの革命的主張全体に同意する準備ができていなかった。ラヴォアジエの主張とは、元素と化合物という新しい化学の考え方であり、物質の新たな命名法である。ラヴォアジエの立論の基礎となったのは、皮肉なことにプリーストリーの「脱フロギストン空気」や燃焼や水についての実験だった。結局プリーストリーは生涯ラヴォアジエの新説を受け入れることができず、フロギストン説に固執した。ラヴォアジエの理論は「定量的」であり、化学反応によって質量が増えたり減ったりしないという概念(質量保存の法則)に基づいている。対照的にプリーストリーは熱、色、体積の変化の「定性的」な観察を好んだ。彼の実験は「気体」について「水溶性、炎を支えるまたは消し去る力、呼吸可能かどうか、酸またはアルカリの気体に対してどう反応するか、一酸化窒素や可燃性気体とはどう反応するか、電気火花でどういう影響を受けるか」といったことを調べるものだった[110]。 1789年、ラヴォアジエは Traité Élémentaire de Chimie を出版し、Annales de Chimie (英語版)という学術誌を創刊。プリーストリーもバーミンガムで科学論文を発表し続けたが、ほとんどはラヴォアジエへの反論だった。プリーストリーを含めたルナー・ソサエティの面々は、フランスの新たな実験システムはあまりにも高価で再現が難しく、複雑すぎると主張した。しかし結局ラヴォアジエの理論が一般に受け入れられ、それが現代化学の元になった[111]。 プリーストリーがラヴォアジエの質量保存の法則などを含む新理論を頑なに拒み、旧説に固執したことは多くの学者を当惑させた[112]。スコフィールドはこれについて「プリーストリーは化学者ではなかった。現代的意味でも当時の感覚からしても科学者ではなかった。彼はあくまで自然哲学者であり、自然の摂理を解明して神学と一致させることを使命としていた」と記している[113]。科学史家ジョン・マカヴォイもほぼ同様の考え方で、プリーストリーの観点では自然は神と同じ広がりを持つ無限なもので、仮説や理論は全てそのためにあり、ラヴォアジエの理論は受け入れられなかったとした[114]。マカヴォイは「プリーストリーがただ1人酸素理論に反対したのは、知的自由や認識における平等といった原則についての強い懸念の表れだった」としている[115]。プリーストリー自身は Experiments and Observations の最終巻で、自分の最大の業績は神学に関する著作で、「威厳と重要性において優れている」からだと記している[116]。 非国教徒の擁護とフランス革命 The PRIESTLEY politician or the Political Priest フロギストン説防衛に忙しかったプリーストリーだが、バーミンガムで出版した著作の多くは神学に関するものだった。1782年、Institutes の4巻目である An History of the Corruptions of Christianity を出版し、原始キリスト教の教えがいかにして「堕落」し歪んでいったかを記した[117]。スコフィールドはこの作品について「混乱していて、くどくど繰り返し、詳細で徹底的」と評した[118]。この著書はキリストの神性から聖餐式の適切な形式にまで言及している。1786年には An History of Early Opinions concerning Jesus Christ, compiled from Original Writers, proving that the Christian Church was at first Unitarian という挑発的な題(キリスト教は本来ユニテリアン主義のようなものだった)をつけた本を出版。トーマス・ジェファーソンは後にこの2冊の本に強い影響を受けたと記している[119]。この本を受け入れたのはジェファーソンや合理的非国教徒などごく一部で、三位一体を否定するなど神学上の過激さゆえ、酷評されることになった[120]。 1785年、Corruptions をめぐる小冊子での論争合戦に突入し、The Importance and Extent of Free Enquiry を出版して宗教改革は教会を真に改革したわけではないと主張した[121]。その中で次のように書いた。

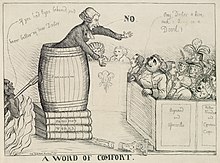

友人たちからはそのような扇情的な言葉を使うことをやめるよう諭されたが、プリーストリーはそのまま出版し、「火薬のジョー」の異名を持つことになった。フランス革命のころだったため、この小冊子は革命を呼びかけているようにも受け取られ、プリーストリーへの攻撃はさらに激化し、教会ともども訴えられさえした[123]。  1787年、1789年、1790年と非国教徒はクラレンドン法典の廃止を求める動きをしている。当初、その動きが成功したかに見えたが、1790年、革命の噂が広まり、議会ではその廃止が成立しなかった。当時最も影響力のあったメディアである政治風刺画では、非国教徒とプリーストリーが槍玉にあげられた[124]。議会では非国教徒が頼りにしていたウィリアム・ピットとエドマンド・バークが廃止反対にまわり、プリーストリーらはその裏切りに怒った。プリーストリーは Letters to William Pitt[125] や Letters to Burke[126] と題して一連の文書を公表。2人を説得しようとしたが、これらは単に一般大衆がプリーストリーへの怒りを募らせる結果を招いた。 プリーストリーをはじめとする非国教徒はフランス革命支持を表明していたため、革命を画策しているのではないかという疑念が徐々に蔓延していった[127]。ピット政権はプリーストリーの上述の文章を彼らが政府の転覆を画策している証拠だと主張。バークは『フランス革命の省察』(1790) で自然哲学者、特にプリーストリーをフランス革命と結びつけた[128]。バークはまた共和国体制を錬金術やもろい空気と結びつけ、プリーストリーとフランス人化学者らによってなされた科学的業績を嘲った。バークはその後も「火薬のジョー」と科学とラヴォアジエを結びつけ、ラヴォアジエがイギリスとの戦争に向けて火薬の改良を行っているなどとも記している[129]。世俗の政治家であるバークが科学に反対して市民社会の基礎は宗教であるべきだとしたのに対し、聖職者だったプリーストリーは宗教を市民社会の基礎にせず個人の私生活に留めておくべきだとした、という逆転現象が起きている[130]。 バーミンガム暴動 (1791)(記事「バーミンガム暴動 (1791年)も参照。)  非国教徒やアメリカおよびフランスの革命支持者に対する敵意は徐々に高まっていき、1791年7月に爆発する。プリーストリーと他の非国教徒らはバスティーユ襲撃2周年を祝う宴会を催した。これはフランス革命に大多数が反対し、自国にも革命の波が押し寄せるのではないかと恐れていた国では、極めて挑発的な行為だった。暴力沙汰になるのを恐れた友人らはプリーストリーに出席を見合わせるよう説得した。暴徒は宴会の行われたホテル前に集結し、宴会が終わって出席者が出てきたところを襲撃した。さらに暴徒はユニテリアンの2つの教会に押し寄せ、両方が全焼。プリーストリーと妻は自宅から逃げ出した。息子のウィリアムや他の人々が財産を守るために残ったが、押し寄せた群衆には勝てず、実験室を含めた家屋敷と家財が破壊され、燃やされた。他の非国教徒の家も3日間の暴動の間に燃やされた。プリーストリーらは数日間を隠れて過ごし、やっとロンドンに安全に行けるようになった。群衆による襲撃が極めて効率的になされていることから、バーミンガムの行政長官がこの暴動を計画したという噂が流れ、現代の歴史家にもそう考える者がいる。暴動鎮圧のために軍を派遣したジョージ3世は「プリーストリーが彼とその仲間が教え込んだ主義のせいで受難者となったこと、人々が真実の光で彼らを見たことをうれしく感じないではいられない」と述べた[131]。 ハックニー時代 (1791–94)

バーミンガムに戻ることができないプリーストリー夫妻はロンドン近郊、ミドルセックス州ハックニーのロウワー・クラプトンに住み着いた[133]。そして、非国教徒向けの学校ハックニー新大学 (New College at Hackney) で歴史と自然哲学の一連の講義を行った。友人たちが生活再建を支援し、資金や本や実験器具を集めた。バーミンガム暴動で破壊された財産について政府に補償を求めたが、完全な補償は得られなかった[134]。An Appeal to the Public on the Subject of the Riots in Birmingham (1791)[135]を出版し、暴動の発生を許したバーミンガムの人々を非難し、「英国政府の原則への違反」だと主張した[136]。 友人たちはイギリスを離れて、フランスかアメリカ合衆国に移住するよう説得したが、プリーストリーは再びユニテリアン派の教会で説教をする仕事を引き受けた[133]。聖職者として働いたのは1793年から1794年で、千年王国が間もなく訪れるという信念から、断食説教を行っている。説教では聖書の予言と最近の歴史を比較した後、フランス革命がキリストの再臨の前触れだと結論付けた。プリーストリーは以前から千年王国を信じていたが、フランス革命後はその傾向が強くなった[137]。若い友人への手紙に、自分は生きて再臨を見ることはできないだろうが、その友人は「生きて見ることができるだろう……私が思うにそれは20年以内に起きる」と書いている[138]。 日常生活も徐々に難しくなっていった。トマス・ペインとプリーストリーの肖像が燃やされる事件が発生した。危険な風刺漫画も依然として出版され続けていた。プリーストリーを悪魔やガイ・フォークスと比較した手紙が全国から送りつけられた。王立協会の会員はプリーストリーから距離を置き始めた。政府への抗議に対する刑罰が重くなり、フランスでは1792年にフランス国民公会で3部門でプリーストリーが選ばれたにもかかわらず、プリーストリーはアメリカ合衆国への移住を決意した。プリーストリーがイギリスを離れて5週間後、ウィリアム・ピットの政権は過激派(非国教徒)たちを扇動罪で逮捕し始め、1794年反逆裁判 (1794 Treason Trials) が起きた[139]。 ペンシルベニア時代 (1794–1804) 1794年、ニューヨークに到着。すぐさま様々な政治勢力がプリーストリーを引き込もうと寄ってきた。自分が新たな国で政治不和の原因となることを嫌い、それらの誘いを断わった。夫妻は新居をペンシルベニア州ノーサンバーランドに定め、そこに向かう途中でフィラデルフィアに立ち寄った。そこで一連の説教を行い、フィラデルフィア・ファースト・ユニテリアン教会 (First Unitarian Church of Philadelphia) の創設を助けている。ペンシルベニア大学で化学を教える機会を得て、夫妻はその近郊に家を建て始めた[142][143]。 アメリカでは政治的論争を起こさないようにしようというプリーストリーの試みは失敗した。1795年、ウィリアム・コベット (William Cobbett) が Observations on the Emigration of Dr. Joseph Priestley と題した小冊子を出版。プリーストリーはイギリスで反逆罪に問われているとして、彼の科学的信用を傷つけようとした。さらにコベットがプリーストリーに送られた過激な出版人ジョン・ストーン (John Hurford Stone) とリベラル作家ヘレン・ウィリアムズ (Helen Maria Williams) の手紙(両者とも革命後のフランスに住んでいたことがある)を手に入れたことで、プリーストリーの政治的生命はいっそう悪い展開を見せた。コベットは自身の新聞にそれらの手紙を掲載し、プリーストリーが友人らと革命を扇動していたと断言した[144]。プリーストリーは防衛のために反論を出版せざるを得なくなった[145]。 家族にも問題が起きた。息子のヘンリーがマラリアと思われる病気で1795年に死去した。そして、それにショックを受けた妻メアリーも病に倒れ、1796年に死去した[146]。妻の死後、プリーストリーは友人への手紙に「全く混乱していて、何も手に付かない。家ではいつも妻がそばに座って読み書きしたり、彼女に読み聞かせたりしていた。だからどこにいても彼女を恋しく思う」と書いている[147]。1800年にもペンシルベニアの新聞がプリーストリーを「フランスの主義」に酔っていると書きたて、プリーストリーと息子がそれを精力的に否定した[148]。  常に重視していた教育関係のプロジェクトは続けていて、"Northumberland Academy" の創設を助け、自身の蔵書を寄贈している。トーマス・ジェファーソンとの手紙のやり取りで大学の適切な構成について意見を伝え、その助言がバージニア大学創設の際に役立てられた。ジェファーソンとは親密になり、General History of the Christian Church[150] を書き上げた際には献辞にジェファーソンの名を挙げ、「私は今やっと権力を全く恐れずにいることができる。好意的な政府の下で生きるのはこれが初めてだ」と記した[151]。 プリーストリーはアメリカ哲学協会の支援の下で科学研究を続けようとした。ヨーロッパの最新事情は中々入ってこなかったため、科学の最新状況がわからず、科学の最前線からは退いた形となった。フロギストン説を擁護する内容の出版が多かったが、自然発生説や夢に関する独自の成果もあげた。プリーストリーの科学的成果は減少したが、アメリカでは彼の存在そのものが化学への興味を刺激した[152]。 1801年、健康状態が悪化し執筆や実験を続けられなくなった。1804年2月6日の朝、死去[153]。ノーサンバーランドのリバービュー共同墓地に埋葬された[154][155]。墓碑銘には次のように刻まれている。

後世の評価1804年に亡くなるまでに、世界各地の主要な学会の会員となっており、多数の物質を発見した[157]。19世紀フランスの博物学者ジョルジュ・キュヴィエはプリーストリーへの賛辞の中で彼の発見を賞賛すると同時にフロギストン説を捨てなかったことを嘆き、彼を「決して娘(化学)のことを認めようとしなかった現代化学の父」と称した[158]。生涯に150以上の著作を出版し、その主題は政治哲学、教育、神学、自然哲学と広範囲に渡っている[159]。1790年代にはイギリス急進思想の礎を築き、それが功利主義へと繋がっていった[160]。また、ユニテリアン主義のイギリスでの勃興を助けた[161]。エラズマス・ダーウィン、サミュエル・テイラー・コールリッジ、ウィリアム・ワーズワース、ジョン・スチュアート・ミル、ハーバート・スペンサーといった様々な哲学者、科学者、詩人がユニテリアン派となったのは彼の功績とされている[162]。イマヌエル・カントは『純粋理性批判』(1781) でプリーストリーを賞賛し、彼は「彼の逆説的な教えをいかにして宗教的関心事に結びつけるかを知っていた」と記している[4]。実際、プリーストリーの目的は「科学的方法の基本原理に基づいて最も高度な啓蒙思想を合理化された異端のキリスト教に組み込むこと」だった[160]。 プリーストリーの影響範囲の広さを考慮すると、プリーストリー研究は相対的に少ない。20世紀初頭、彼は保守的で独断的な科学者と評され、むしろ政治および宗教の改革者と捉えられていた[163]。資料批判的論文で科学史家サイモン・シャファー (Simon Schaffer) はプリーストリーには2つの典型的な肖像があるとしている。1つはたまたま色々なものを発見した「好奇心旺盛な無邪気な子供」という見方で、もう1つは無邪気だが同時に発見したものの意味をよく理解しようとしない「偏屈者」という見方である。プリーストリーの著作は範囲が広いため、それらを総体として1人の学者が評価するのは難しい。その生涯や著作の分析を容易にするために科学的発見だけを神学や形而上学の著作と分離して研究するということが行われてきたが、近年ジョン・マカヴォイやロバート・スコフィールドがそういった手法を批判している。初期のプリーストリー研究では、神学や形而上学の著作が科学的業績への集中を阻害したとされていたが、1960年代以降の研究ではプリーストリーの著作全体が1つの統合された理論を構成しているとしている。しかしシャファーによれば、彼の業績全体の説得力のある統合的解説はいまだなされていない[164]。さらに2001年、科学史家ダン・エシェットはプリーストリーの業績が「哲学を中心に構成され」ていて「科学的なものは社会的衝突を生むものとは分離され」ているため、プリーストリーの「概観 (synoptic view)」を書こうとする試みは単に著作間の矛盾を合理化するだけの結果を生んでいたと主張した[165]。 プリーストリーは、教育者および聖職者として住んでいた町や関与した学術団体ではよく記憶されている。ウォリントンにはプリーストリー大学 (Priestley College)、リーズにはジョセフ・プリーストリー大学 (Joseph Priestley College) というプリーストリーの名を冠した学校がある[166]。また小惑星プリーストリーは1986年にダンカン・ウォルドロン (Duncan Waldron) が発見した[167]。生誕地バーストール、リーズ、バーミンガムには銅像が建てられている[注釈 2]。バーミンガムやウォリントンには記念銘板も設置されている[注釈 3]。リーズ大学では2006年に化学科の建物を改築しプリーストリー・ラボラトリーズと名付けた[168]。 主な著作

脚注注釈

出典

参考文献一次文献

伝記最も網羅的なプリーストリーの伝記としては、Robert Schofield の最近の2巻の大作がある。他にも1巻ものの伝記があるが、若干古い。GrahamとSmithはアメリカでのプリーストリーの生活に重点を置いており、UglowとJacksonは科学史におけるプリーストリーの位置を論じている。

二次文献

関連項目

外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||