|

Stations du métro de RennesLe métro de Rennes compte 28 stations et 30 points d'arrêt, depuis le . Chacune de ces stations doit assurer l'accueil des voyageurs dans les meilleures conditions. Bien que de petite dimension, le métro de Rennes se caractérise par la variété architecturale de ses stations, due aux nombreux architectes qui y ont travaillé. Le réseau compte par ailleurs cinq stations aériennes. Présentation Le métro de Rennes compte 28 stations et 30 points d'arrêt[Note 1] réparties sur les lignes A et B, qui se croisent à deux stations : Gares et Sainte-Anne[1]. Cette situation résulte du choix de faire desservir l'axe entre la gare de Rennes et la place Sainte-Anne, desservant le centre-ville de Rennes par les deux lignes afin d'éviter la thrombose des stations République et Charles de Gaulle, soit ce qui s'est produit en 2007 à Toulouse après l'ouverture de la seconde ligne[1],[Note 2]. De cette façon, les deux lignes rennaises desservent toutes les deux les principaux points d'intérêts du centre afin d'éviter les correspondances pour une ou deux stations et ainsi éviter la saturation du tronçon central de la ligne A qui est notamment limitée par la longueur de ses stations empêchant de rallonger les rames[1]. On retrouve avec cette configuration deux quasi doublons de façon volontaire : République et Charles de Gaulle pour la ligne A et Saint-Germain et Colombier pour la ligne B[1]. Les stations sont nommées en référence aux quartiers (Colombier, La Poterie, etc.), à une voie où se trouve la station (République, Saint-Germain, etc.) ou à un point d'intérêt (Beaulieu - Université, Gares, etc.) en surface[2]. Deux stations portent un nom se référant à une femme[3] : Joliot-Curie - Chateaubriand (accolé au nom d'un homme) et Sainte-Anne. Au terme d'une consultation avec l'exploitant, la commune concernée voire le public, le choix final revient à Rennes Métropole[4]. ArchitectureDeux lignes, deux stylesLes quinze stations de la ligne A ont été dessinées et conçues par douze équipes d'architectes différentes avec chacune un style qui reste toutefois assez similaire se démarquant principalement sur l'éclairage[5],[6]. Pour les stations de la ligne B, ce sont sept équipes différentes avec des styles variés[7]. Elles restent toutefois unies par une « identité visuelle architecturale » qui définit les bases communes entre les stations telles l'organisation des flux de circulation[RM 1],[RM 2]. Le revêtement des stations de la ligne A est constitué généralement de grands carreaux blancs ou gris au sol et, aux murs, de dalles de grès ou de granit, de béton brut avec parfois les deux et l'utilisation de l'inox et du bois[6],[Cha 1]. Les portes palières sont vitrées et leur structure métallique est blanche. Les dimensions des parements sont normés avec des dimensions de 30 × 30 cm pour le carrelage mural ou 30 × 60 cm pour les dalles de granit[Cha 2]. Pour la ligne B en revanche, les matériaux et choix architecturaux sont bien plus variés[7] : Béton, inox, verre, aluminium, dalles de gré céramique au sol, etc. À la suite d'une enquête menée auprès des usagers en 2007, les éclairages artificiels sont plus chaleureux et diversifiés tandis que les dalles de verre utilisées sur certaines stations de la première ligne ne sont pas reconduites[8]. Les stations sont aussi plus colorées tandis que les stations aériennes présentent une architecture plus fermée protégeant mieux de la pluie, du vent et limitant ainsi les problèmes de sol glissant[8]. Elles possèdent en outre une certaine forme de gigantisme, particulièrement sur les stations de la section centrale, possédant les stations les plus profondes[PC 2023 1]. Les stations sont dessinées de façon à limiter au maximum les conflits entre les flux de voyageurs, les niveaux inutiles, les cul-de-sac et de façon à permettre l'évacuation en cinq minutes maximum[Cha 3]. Les revêtements sont pensés pour être facile d'entretien et résistant au feu[Cha 1],[7]. Les stations ont toutefois pour point commun d'être conçues pour être lumineuses, mais de différentes façons[5],[7] : Certaines comme Anatole France, La Courrouze, Jacques Cartier ou J.F. Kennedy font entrer la lumière naturelle dans la salle des billets et/ou directement sur les quais. La station Charles de Gaulle est quant à elle éclairée par des fibres optiques, en particulier le plafond formant une sorte de « ciel étoilé ». Les cages d'ascenseurs sont toutes conçues pour être des puits de lumière. Quatre des stations de la ligne B intègrent des sondes géothermiques capables de récupérer la chaleur du tunnel pour chauffer quatre immeubles HLM, soit environ 400 logements[9].

Les architectesPour la ligne A, douze équipes d'architectes, choisis par appels d'offres européens au début des années 1990, se sont occupé des stations[Cha 4],[10]. Pour la ligne B, sept équipes d'architectes choisis par appels d'offres européens en , se sont occupé des stations[RM 1],[S 1]. Pour la première ligne, le choix a été fait de faire un marché par station, au contraire de la ligne B où sept marchés ont été réalisés en fonction des caractéristiques communes[7] : stations profondes, semi-profondes, sous la surface, aériennes, stations de correspondances et stations avec parc relais. Certaines caractéristiques communes trahissent les stations dessinées par un même cabinet d'architecte[PC 2023 1]. Si pour la première ligne les architectes sont divers, dont la star internationale Norman Foster, la ligne B fait appel à des architectes ayant précédemment travaillé sur des infrastructures de transport pour ses stations souterraines et aux jeunes architectes rennais pour les stations aériennes[7].

AménagementsCaractéristiques généralesLa station de métro rennaise typique est souterraine et comporte deux voies encadrées par deux quais[2]. La station terminus J.F. Kennedy déroge à cette règle puisqu'elle ne compte d'un seul et unique quai latéral, ce choix résulte d'une volonté de réduction des coûts[11],[12]. Le réseau compte toutefois cinq stations en viaduc, Atalante, Beaulieu - Université, Cesson - Viasilva, Pontchaillou et La Poterie, reprenant la configuration type des voies et des quais[2]. Le réseau aurait du compter un nombre bien plus important de stations aériennes, mais les oppositions des riverains le long de la ligne A ont conduit les décideurs à enterrer au maximum le tracé de la ligne en 1990[Cha 5],[13]. Le métro est intégralement accessible aux personnes à mobilité réduite, respectant ainsi la loi Handicap votée en 2005 : toutes les stations sont équipées d'ascenseurs avec écritures en braille, chaque station est annoncée par le train qui l'aborde, l'accès à la rame est à niveau et l'écartement entre le quai et la rame est en grande majorité inférieur à 3 cm[RM 3]. La longueur des stations de la ligne A est alignée sur celle du VAL 208, matériel roulant à deux caisses de 26 m de long et ne peuvent être rallongées à 52 m de long au contraire des VAL de Lille et Toulouse, sauf à mener de lourds et coûteux travaux d'agrandissement, le gros œuvre n'ayant pas été pensé en conséquence[14],[12]. Sur la ligne B en revanche, les stations sont conçues pour recevoir des Cityval à trois caisses soit 33 m de long, bien que la ligne soit exploitée depuis l'origine avec des rames à deux caisses, soit 22 m de long[D 1]. AccèsLes stations sont signalées de façon générale par un mât de couleur bleu (rétroéclairé de nuit) sommé d'un panneau où figurent le logo du métro de Rennes, aussi présent sur les ascenseurs, le nom de la station et les lignes la desservant, permettant ainsi aux voyageurs de la repérer de loin[Cha 2],[PC 2023 1]. Chaque quai dispose au minimum de deux accès[Phli 1]. L'architecture de l'émergence des ascenseurs et escaliers, est plus ou moins travaillée. Certaines stations sont signalées différemment, notamment les stations en viaduc dont les édifices sont particulièrement remarquables de loin, celles souterraines disposant d'édicules comme Le Blosne ou ayant leur accès intégré à un autre bâtiment comme Gares (intégrée à la gare de Rennes) ou Les Gayeulles dont l'accès est intégré au rez-de-chaussée du parc relais[Cha 2],[15]. L'organisation type des stations souterraines compte au moins deux niveaux[15] : la salle des billets au -1 et les quais au niveau -2. Les stations plus profondes, comme Gares, comptent une ou plusieurs mezzanines intermédiaires tandis que certaines des moins profondes, comme Villejean - Université n'en ont pas et les voyageurs accèdent directement aux quais[S 2]. Les stations aériennes comme La Poterie n'ont pas non plus de salle des billets[S 2].

Portillons d'accès  L'accès à la ligne A ne nécessitait pas de franchir de portillons, faisant ainsi du métro rennais l'un des derniers en France à ne pas en être équipé[16]. Ce fonctionnement s'accompagne d'un taux de fraude élevé malgré les campagnes de contrôle des titres de transport[16]. Afin d'y remédier le conseil de Rennes Métropole vote en l'installation de portillons, malgré l'opposition des élus EÉLV et d'une partie de la population. Le projet retenu fait apparaître un modèle unique avec des portes battantes vitrées, jugé plus accessible qu'un système à deux portes avec sas d'accès, bien que plus efficace pour contrer la fraude[16],[17]. Un sas d'accès est élargi sur chaque ligne de portillons afin de laisser passer les usagers en fauteuil roulant, les poussettes et les voyageurs avec bagages et est équipé d'un second valideur placé plus bas[17],[18]. Le coût est évalué à 7,5 millions d'euros et l'installation est prévue pour 2019[19],[20]. Elle est retardée à cause des élections municipales de 2020 et des confinements liés à la pandémie de Covid-19 pour finalement avoir lieu entre juillet et [21]. Ils sont mis en service le en même temps que la billétique sans-contact[22]. Les portillons larges destinés aux personnes à mobilité réduite, ont été décriés par les utilisateurs en fauteuil roulant concernant la facilité d'accéder au valideur surbaissé, en particulier pour celles ayant des difficultés pour bouger leur bras[18]. Rennes métropole a dans un premier temps bloqué les portillons en position ouverte avant de mettre en place progressivement, entre le 7 et le une solution unique en France : elle consiste à fixer sur le côté droit du fauteuil un récepteur sans contact, distribué gratuitement en agence sur présentation d'une carte KorriGo sur laquelle est chargée le forfait gratuité invalidité, et détecté par un lecteur à l'approche du portillon[18]. Les portillons ont vu leur taux de panne passer de 4 % à près de 10 à 20 % après , non seulement en raison des dégradations mais aussi du dépôt de bilan de l'entreprise en charge de leur entretien[23],[24]. La salle des billetsEn pénétrant dans une station du métro de Rennes, les voyageurs accèdent en général en premier à la salle des billets, ou se trouvent les distributeurs automatiques de titres de transport et les portillons d'accès couplés à la validation d'un titre de transport[15]. Ce principe est équivalent aux salles de distribution du métro de Paris. La salle des billets permet la distribution des flux de voyageurs entre les deux sens de circulation de la ligne sans avoir à re-valider un titre de transport, et est équipée de divers moyens d'information aux voyageurs[15] : plans du réseau, plans de quartier et écrans d'informations aux voyageurs. Dans le cas des stations ne possédant pas de salle des billets, les équipements (distributeurs, portillons d'accès, etc.) sont déportés à même les quais, voire à l'extérieur pour les distributeurs de billets à Villejean - Université[Cha 6],[15]. Pour les stations aériennes, qui ne possèdent pas non plus de salle des billets, les équipements sont reportés au niveau de la rue, avec toutefois des exceptions comme à Cesson - Viasilva où les portillons d'accès sont placés à l'entrée des quais sur l'ouvrage en lui-même[15].

Les quaisÀ l'exception de J.F. Kennedy qui ne compte qu'un seul quai latéral[J 1],[11],[12], toutes les stations du métro de Rennes comportent deux quais encadrant deux voies[2]. La longueur utile minimale des quais est fixée à 26 m sur la ligne A et à 35 m sur la ligne B[D 1],[12]. Les stations souterraines sont toutes construites en béton armé avec la salle des billets construite en mezzanine, sauf pour les quelques stations n'en ayant pas, et une ou plusieurs mezzanines intermédiaires pour les stations les plus profondes. Les stations aériennes mélangent structure en béton armé et structures métalliques voire mélangeant acier et verre pour le toit. Chaque station est équipée de portes palières pour prévenir les chutes de voyageurs sur les voies[RM 3]. La fermeture est automatique, conjointe et précédée de signaux sonore et lumineux. Les quais comprennent généralement des écrans d'informations aux voyageurs, un ou plusieurs cadres publicitaires, des sièges avec assise en bois et des poubelles.

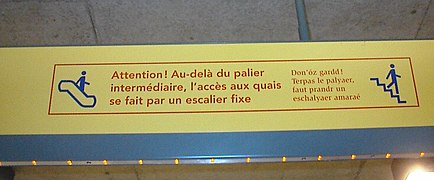

SignalétiqueEn termes de signalétique, chaque ligne est désignée à la fois par sa lettre et ses terminus, via des panneaux permettant aux voyageurs entrant dans une station d'être guidés jusqu'au quai[Cha 2]. Sur le quai, le nom de la station est rappelé à intervalles réguliers sur les parois de la station tandis que la direction, la lettre de la ligne et les stations restantes jusqu'au terminus sont indiqués à intervalles réguliers au-dessus de chaque porte palière. La signalétique utilise des codes couleurs[Cha 2] : textes bleus sur fond jaune pour guider vers le métro, textes blanc sur fond vert vers les sorties, textes bleus sur fond blanc pour guider vers les correspondances (gares, bus, etc.) et enfin, les plaques supportant le nom des stations sur les quais sont réalisés en textes blancs sur fond bleu. Sur la ligne A, elle est bilingue français-gallo à la station Charles de Gaulle et français-breton à la station Gares[Nor 1],[Nor 2]. En 2017, Rennes Métropole est contacté par 20 Minutes à la suite d'une action du collectif Brezhoneg e Bro Roazhon critiquant la faible place accordée au breton dans le métro et déclare que plusieurs stations de la ligne B disposeront d'une signalétique trilingue en français, anglais et breton[25]. Finalement, l'ensemble de la signalétique de la ligne B est trilingue[26]. Le gallo est aussi présent via des textes, tels des poèmes, affichés sur les murs[26].

Stations en service Sur les 28 stations que compte le réseau, 24 sont situées sur la commune de Rennes, deux sur celle de Cesson-Sévigné et deux sur celle de Saint-Jacques-de-la-Lande[S 2]. Chaque station dispose d'un code à trois caractères[S 2]. Par exemple, le code de la station Henri Fréville est HFR.

Liste des stationsLe tableau ci-dessous présente la situation existante, faisant abstraction de tout ce qui est à l'état de projet ou en construction. Pour alléger les tableaux, les dates d'ouvertures sont celles du premier jour de service commercial de la station, indépendamment des ouvertures ultérieures par ajout de nouvelles lignes. La culture dans les stationsŒuvres d'artDans le cadre de la création de la ligne B, huit œuvres sont commandées pour un budget de 2,093 millions d'euros avec le soutien financier du Ministère de la Culture et de la région Bretagne[29]. Sur ces huit installations, seule la fresque murale Rendez-vous, peinte dans la station Sainte-Anne par l'artiste brésilienne Camila Oliveira Fairclough (en) est installée au sein d'une station, les autres étant situées en surface dans l'environnement proche ou en tunnel[30]. Expositions temporairesLes stations du métro de Rennes peuvent accueillir en leur sein des expositions temporaires. En une œuvre d'art éphémère composée de 5500 post-its a été réalisée par Thomas Tudoux en collaboration avec l'association « Tout Atout » et le soutien des Ateliers de Rennes et a décoré le mur d'un des quais de la station La Poterie[31]. En a lieu l'exposition photo Métro de la mémoire organisée par l'Aéro-Club de Rennes qui souhaite rendre hommage à quinze villes détruites durant les deux guerres mondiales dans le cadre du centaine du début de la première Guerre mondiale et des 70 ans du débarquement de Normandie[32]. Le projet initial était de renommer les stations de la ligne durant le mois de mais l'idée a été abandonnée au profit de l'installation de panneaux explicatifs car le renommage temporaire aurait désorienté les usagers[32]. Les villes évoquées sont les suivantes, chaque sens ayant sa ville au sein d'une même station[32] :

Du au dans le cadre de la fête de l'Europe, 27 portraits grand format d'étrangers vivant à Rennes forment l'exposition Étape à Rennes organisée par le collectif Connexions Photographiques dans les stations République, Gares, Pontchaillou et Henri Fréville[33]. Du 7 au , l'exposition « Héroïnes ! » réalisée par l'Office national des combattants et des victimes de guerre prend place dans cinq stations de la ligne A (Villejean - Université, Sainte-Anne, Charles de Gaulle, Gares et Henri Fréville) et, en parallèle, six autres stations ont été décorées avec le bleuet de France[34],[35] : les portraits en noir et blanc de Raymonde Tillon, Suzanne Robine, Simone Alizon et Magda Hollander-Lafon sont affichés sur les portes palières des quais, accompagnées de leurs noms et d'un QR code donnant accès à l'histoire de ces quatre femmes. Projet En , le projet d'augmentation de la capacité de la ligne A, qui doit permettre d'attendre une fréquence d'une rame toutes les 66 secondes à l'horizon 2028[J 1] est présenté aux élus de Rennes Métropole. Il consistera notamment au réaménagement de la station J.F. Kennedy qui doit recevoir un second quai et le prolongement de 160 mètres de l'arrière-gare[11],[RM 4]. Ce dernier aménagement, envisagé de longue date, et estimé à 85 millions d'euros en 2018[11],[1], doit être réalisé entre 2025 et 2028, tandis que les études préalables ont lieu entre 2020 et 2023[11]. Notes et références

Notes

Références bibliographiques

Références officielles

Autres références

AnnexesBibliographie

Articles connexes

Liens externes |