|

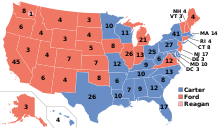

Solid SouthDer Begriff Solid South (deutsch Solider (Fester) Süden) ist ein Schlagwort aus der amerikanischen Politik. Gemeint ist damit die politische, gesellschaftliche und kulturelle Geschlossenheit der US-amerikanischen Südstaaten. Dieser Sprachgebrauch stammt bereits aus der Zeit der Reconstruction, der Wiedereingliederung der abgefallenen Südstaaten nach dem Sezessionskrieg (1861–1865).[1] Später wurde er vor allem zum Begriff für die großen Wahlerfolge der Demokratischen Partei in diesen Staaten von 1876 bis 1964 bei Präsidentschafts- wie auch bei sonstigen Wahlen. Hochzeit Die Republikanische Partei hatte erstmals 1860 die Präsidentschaftswahlen gewonnen, mit Abraham Lincoln. Als Folge spalteten sich die meisten der sklavenhaltenden Südstaaten ab, da sie Angst hatten, auf Dauer ihre Wirtschaftsweise nicht verteidigen zu können. Nach dem Sezessionskrieg gliederte der Norden die Südstaaten wieder ein, nachdem sie jahrelang besetzt und von nördlichen Statthaltern (ansatzweise) reformiert worden waren. Das Ende dieser Reconstruction verortet man im Jahre 1877. Trotz Sklavenbefreiung blieben die Afroamerikaner im Süden unterdrückt, da ihnen durch die Gesetzgebung der Segregation (Rassentrennung) indirekt Rechte wie das Wahlrecht vorenthalten wurden. Dadurch blieben die Weißen tonangebend im Süden. Gegenüber dem Norden hielt sich bei ihnen großes Misstrauen wegen der Reconstruction, die sie als Erniedrigung erfahren hatten. Bereits vor dem Sezessionskrieg hatte es sich längere Zeit abgezeichnet, dass die Demokratische Partei im Süden die Interessen der Sklavenhalter vertrat, während sie im Norden auch von Armen und Einwanderern bevorzugt wurde. Die Republikaner traten mehr als Partei der Einheimischen, der Erfolgreichen, auf. Nach dem Krieg dominierten die Demokraten den Süden weiterhin, wobei die Demokraten der Südstaaten als wesentlich konservativer als die Demokraten der nördlichen Staaten galten. Bei jeder Präsidentschaftswahl von 1876 bis 1948 gewannen die demokratischen Kandidaten im Süden mit großem Vorsprung. Selbst 1928, als der Irisch-Amerikaner Al Smith aus New York als erster Katholik für die Partei kandidierte und landesweit abgeschlagen verlor, erhielt er die Hälfte der Wahlmännerstimmen aus denjenigen Südstaaten, die im Sezessionskrieg zu den (südlichen) Konföderierten Staaten von Amerika gehört hatten, nahezu drei Viertel aller seiner Stimmen. Allerdings hatte Smith mit den Ressentiments gegen Katholiken zu kämpfen, die im Süden ähnlich verbreitet waren wie der Hass auf Schwarze; der rassistische Ku Klux Klan bekämpfte gleichermaßen Katholiken, Juden und Schwarze und bedrohte Smith während des Wahlkampfs persönlich. Die Präsidentschaftswahl 1928 stellte damit einen Testfall für die Koalition aus (meist katholischen und jüdischen) Arbeitern und Einwanderern in den Großstädten des Nordens mit den Weißen in den Südstaaten dar, die für die Demokratische Partei bis nach dem Zweiten Weltkrieg kennzeichnend war. Smith gewann zwar die Mehrheit in den meisten Staaten des Solid South, jedoch wählten auch viele Südstaatler ausnahmsweise den Kandidaten der Republikaner. Aufweichung, 1948–1964Präsidentschaftswahlen 1948 bis 1956Der Solid South begann zu bröckeln, als sich der demokratische Präsident Harry S. Truman der Bürgerrechtsbewegung zuwandte, also der Bewegung für die Durchsetzung der politischen Rechte von Afroamerikanern. Seine politische Linie, verbunden mit der Aufnahme der Bürgerrechte als Punkt in das Parteiprogramm der Demokraten von 1948, veranlasste zahlreiche Südstaatler dazu, im Juli 1948 die Democratic National Convention zu verlassen und die streng segregationistische „States' Rights Democratic Party“ (umgangssprachlich „Dixiecrats“) zu gründen. Diese Splitterpartei spielte eine gewisse Rolle bei der Präsidentschaftswahl von 1948. Der Kandidat der Dixiecrats gewann die bisher traditionell demokratischen Staaten Alabama, Louisiana, Mississippi und South Carolina. Die Republikaner konnten 1948 allerdings noch keine Gewinne im Süden verbuchen; die Mehrzahl der südlichen Wahlmännerstimmen ging nach wie vor an den Demokraten, in diesem Fall Präsident Truman. Bei den Wahlen von 1952 und 1956 gewann der populäre Republikaner Dwight D. Eisenhower einige Staaten des Upper South sowie Florida, mit guten Ergebnissen vor allem in den neuen Vorstädten. 1956 gewann Eisenhower auch Louisiana; damit war er der erste Republikaner seit Rutherford B. Hayes 1876, der eine Mehrheit in diesem Staat erringen konnte. Der Rest des Deep South blieb bei den Wahlen 1952 und 1956 jedoch weiterhin eine sichere Bank für Eisenhowers demokratischen Gegenkandidaten Adlai Stevenson. Präsidentschaftswahl 1960 Bei der Wahl 1960 setzte der demokratische Kandidat John F. Kennedy die Tradition seiner Partei fort, einen Südstaatler zum Kandidaten für das Vizepräsidentenamt zu machen (in diesem Fall Senator Lyndon B. Johnson aus Texas). Kennedy und Johnson unterstützten allerdings die Bürgerrechtsbewegung. Als im Oktober 1960 Martin Luther King während eines friedlichen Sit-ins in Atlanta verhaftet wurde, führte Kennedy ein mitfühlendes Telefongespräch mit Kings Ehefrau Coretta Scott King und auch Robert Kennedy setzte sich für Kings Freilassung ein. King sprach seine Anerkennung für diese Aktionen aus. Obwohl King selbst keinen Präsidentschaftskandidaten öffentlich unterstützte, erklärte sein Vater, der sich zuvor für den Republikaner Richard Nixon ausgesprochen hatte, seinen Wechsel zu Kennedy. Bedingt durch diesen und andere Vorfälle verloren die Demokraten bei weißen Wählern im Süden erheblich an Boden. Die Wahl von 1960 war die erste, bei der ein republikanischer Präsidentschaftskandidat Wahlmännerstimmen im Süden gewann und gleichzeitig USA-weit verlor. Nixon gewann Virginia, Tennessee und Florida. In Mississippi und Alabama gewannen unabhängige Listen von Wahlmännern, die aus segregationistischen Demokraten bestanden. Sie gaben bei der Wahlmännerversammlung im Dezember 1960 überwiegend dem demokratischen Senator Harry F. Byrd aus Virginia, der selbst keine Kandidatur angestrebt hatte, ihre Stimme. Präsidentschaftswahl 1964 Die Haltung der Partei zu den Bürgerrechten entwickelte sich bis zur Wahl 1964 weiter. Der demokratische Kandidat Johnson, der nach Kennedys Ermordung Präsident geworden war, setzte sich stark für die Verabschiedung des Civil Rights Act von 1964 ein. Nach der Unterzeichnung dieses Meilensteins in der Bürgerrechtsgesetzgebung im Sommer 1964 sagte Johnson zu seinem Mitarbeiter Bill Moyers: „Ich glaube, dass wir soeben den Süden für lange Zeit an die Republikanische Partei abgetreten haben.“[2] Im Gegensatz zu Johnson hatte sein republikanischer Herausforderer, Senator Barry Goldwater aus Arizona, den Civil Rights Act von 1964 abgelehnt, mit der Begründung, das Gesetz verleihe der Bundesregierung zu viel Macht. Grundsätzlich unterstützte Goldwater allerdings durchaus die Bürgerrechte, so stimmte er etwa für die Civil Rights Acts von 1957 und 1960 sowie für den 24. Verfassungszusatz, der die die Afroamerikaner benachteiligende Wahlsteuer verbot. Im November 1964 errang Johnson einen Erdrutschsieg, die Republikaner erlitten erhebliche Verluste bei den Wahlen zum Kongress. Goldwater dagegen gewann neben seinem Heimatstaat Arizona fünf Staaten des Deep South. Zum ersten Mal hatte zumindest der tiefe Süden seine Parteipräferenz umgekehrt, er unterstützte einen republikanischen Herausforderer gegen einen populären demokratischen Amtsinhaber. Allerdings ging immer noch die Mehrheit der südlichen Wahlmännerstimmen insgesamt an den demokratischen Kandidaten – zum letzten Mal bis 1976. Ende durch Nixons „Southern strategy“Präsidentschaftswahl 1968 Bei der Präsidentschaftswahl 1968 machte sich der republikanische Kandidat Richard Nixon den Trend von 1964 mit seiner „Southern strategy“ zu Nutze. Diese neuartige Kampagne sollte die Republikanische Partei für diejenigen weißen Südstaatler interessant machen, die konservativer und segregationistischer eingestellt waren als die US-weite offizielle Linie der Demokratischen Partei. Nixons Berater Pat Buchanan schrieb später, es sei den Republikanern bei der „Southern strategy“ nicht darum gegangen, unterschwellig an den Rassismus in den Südstaaten zu appellieren. Vielmehr habe Nixon darauf abgezielt, die „Heuchelei“ der Demokraten offenzulegen, die im Norden mit Kandidaten wie Robert F. Kennedy und Hubert H. Humphrey als Partei der Bürgerrechte auftraten, während im Süden Demokraten wie George Wallace oder Lester Maddox offen für die Fortsetzung der Rassentrennung plädierten. Richard Nixon selbst schrieb bereits im Mai 1966 in einem Zeitungsartikel: „Die Republikaner dürfen nicht nach dem Narrengold der rassistischen Stimmen suchen gehen. Die Republikaner im Süden dürfen nicht auf das sinkende Schiff rassischer Ungerechtigkeit klettern. Sie sollten die Südstaaten-Demokraten mit diesem Schiff untergehen lassen, die ja auch mit ihm gesegelt sind.“[3] Als Ergebnis dieser Strategie fiel mit Vizepräsident Hubert H. Humphrey zum ersten Mal in der Geschichte ein Kandidat der Demokraten im Süden nahezu vollständig durch; lediglich Texas konnte er gewinnen. Der Rest der Staaten der Region verteilte ihre Mehrheiten auf Nixon und George Wallace, Gouverneur von Alabama. Der ehemalige Demokrat Wallace war der offen rassistische Kandidat der American Independent Party und gewann die Wahlmännerstimmen von Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana und Mississippi. Nixon verfügte über eine üppige Mehrheit im Wahlmännerkollegium, obwohl er bei den Wählerstimmen (der Bevölkerung) nur 0,7 % vor dem Demokraten Humphrey lag. Entwicklungen seit 1972 Nach Nixons erdrutschartiger Wiederwahl 1972, bei der er auch in allen Südstaaten gewann, erlebten die Demokraten 1976 mit dem Wahlsieg Jimmy Carters aus Georgia ein kurzfristiges Comeback im Süden. 1976 war das letzte Jahr, in dem ein demokratischer Präsidentschaftskandidat eine Mehrheit bei den Wahlmännerstimmen der Südstaaten erreichen konnte. Allerdings sicherten gemäß Nachwahlumfragen nur die afroamerikanischen Wählerstimmen Carter seinen Sieg im Süden; die Mehrheit der weißen Südstaatler hatte für Ford gestimmt. Bei seiner gescheiterten Kandidatur zur Wiederwahl 1980 konnte Carter dagegen als einzige Südstaaten nur noch seinen Heimatstaat Georgia sowie West Virginia und Maryland gewinnen, die als „Border states“ nur bedingt dem Süden zuzurechnen sind. 1984 gewannen die Republikaner alle Wahlmännerstimmen des Südens, 1988 alle außer in West Virginia. 1992 und 1996, als zwei Südstaatler (Bill Clinton als Präsidentschaftskandidat und Al Gore als Kandidat für die Vizepräsidentschaft) für die Demokratische Partei ins Rennen gingen, teilte sich die Region in Staaten mit republikanischer und Staaten mit demokratischer Mehrheit auf. 2000 konnte Al Gore dagegen keine Wahlmännerstimmen aus dem Süden gewinnen, nicht einmal aus seinem südlichen Heimatstaat Tennessee. Allerdings lagen in Florida, wo George W. Bush zum Sieger erklärt wurde, die Stimmenzahlen bei der Wahl durch das Volk äußerst eng beieinander. Das Muster von 2000 setzte sich auch bei der Wahl 2004 fort: Die Kandidaten John Kerry (Präsident) und John Edwards (Vizepräsident) erhielten keine Wahlmännerstimmen aus dem Süden, obwohl Edwards aus North Carolina stammt. Aktuelle Situation Heute gelten die Südstaaten zumindest bei Präsidentschaftswahlen als Hochburg der Republikanischen Partei. Eine Ausnahme stellt Florida dar, das zahlreiche Immigranten und aus allen Teilen der USA zugezogene Rentner zum Swing State machen; traditionell wählte der Staat nicht immer gleich mit den übrigen Südstaaten. Ebenso gilt Virginia seit Beginn der 2010er Jahre eher als Swing State, was auf demographische Veränderungen zurückzuführen ist: Der Anteil der hoch gebildeten und politisch eher linksliberal eingestellten Bewohner im Ballungsraum der Hauptstadt Washington, D. C., vor allem Angestellten der Bundesbehörden wächst ebenso wie der von ethnischen Minderheiten. Bei der Wahl 2008 konnte in diesem Staat mit dem politisch aus Illinois stammenden afroamerikanischen Kandidaten Barack Obama zum ersten Mal nach 1964 und zum zweiten Mal nach 1948 wieder ein Demokrat gewinnen. Obama setzte sich auch in Florida und North Carolina durch. Von den elf Südstaaten North und South Carolina, Alabama, Mississippi, Georgia, Louisiana, Texas, Arkansas, Tennessee, Virginia und Florida gingen acht an den republikanischen Bewerber John McCain, so dass sich auch 2008 der aktuelle Zustand nicht grundlegend änderte. Bei der Präsidentschaftswahl 2012 gewann Obama in Virginia und Florida, 2016 Hillary Clinton nur noch in Virginia. Aus anderen als Präsidentschaftswahlen (Senat, Repräsentantenhaus, Gouverneur, Parlamente der Bundesstaaten) gehen im Süden teils Republikaner, teils Demokraten als Sieger hervor. Hier tendieren insbesondere Louisiana, Arkansas und Tennessee mehr als andere Südstaaten dazu, Demokraten zu wählen. Zahlreiche große Unternehmen eröffnen wegen günstiger Unternehmensgesetze im Süden, insbesondere in North Carolina, Georgia und Texas, Filialen oder verlegen ihren Firmensitz dorthin. Anhänger der Demokratischen Partei hoffen, dass die dadurch hervorgerufenen demografischen Veränderungen dort ihrer Partei nützen könnten; tatsächlich entwickelten sich alle drei Staaten ab Mitte der 2000er Jahre zu Swing States. So gewann Joe Biden 2020 in Georgia mit sehr knappem Vorsprung vor Donald Trump, während er ihm in Texas und insbesondere North Carolina nur knapp unterlag. Eine zum Süden umgekehrte Entwicklung machte der Nordosten der Vereinigten Staaten, der bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eine Hochburg der Republikaner war. Die Demokratische Partei verbuchte hier nach und nach Gewinne, von 1992 an erhielt in elf nordöstlichen Staaten von Maryland bis Maine stets der Präsidentschaftskandidat der Demokraten (mit Ausnahme der Wahl 2000 in New Hampshire) eine Mehrheit. Verbunden mit dem ebenfalls guten Abschneiden der Demokratischen Partei bei den Kongresswahlen in diesen Staaten wurde in der US-amerikanischen Presse der Begriff „Solid Northeast“ gebildet.[4][5] Ähnlich verhält es sich mit den Staaten an der Westküste. Diese tendierten bis in die 1980er Jahre hinein stark zu den Republikanern. Später gewannen in Oregon und Washington (seit 1988) sowie Kalifornien (seit 1992) dagegen ununterbrochen die Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei. Afroamerikaner bevorzugten bis in die 1930er Jahre hinein die Republikaner als Partei der Sklavenbefreiung. Mit Franklin D. Roosevelts New Deal begannen sie sich vermehrt für die Demokratische Partei zu entscheiden. Verstärkt wurde dieser Trend in den 1960er-Jahren durch die Bürgerrechtsbewegung. Bei der Präsidentschaftswahl 2004 gaben 89 % aller afroamerikanischen Wähler John Kerry ihre Stimme,[6] 2008 wird die Zustimmung der Afroamerikaner zu Barack Obama mit 96 % angegeben.[7] Diejenigen Countys in den Südstaaten, in denen Obama eine Mehrheit erhielt, waren signifikant häufig Schwerpunktgebiete des Baumwollanbaus um 1860, woraus sich der aktuell hohe Anteil von Afroamerikanern an der Gesamtbevölkerung dieser Regionen erklärt.[8] Diese Countys decken sich im Großen und Ganzen auch mit dem so genannten Black Belt. Kandidaten mit südstaatlicher Mehrheit seit 1876

(*) Von den elf Wahlmännern der Demokratischen Partei in Alabama stimmten fünf für John F. Kennedy und sechs für Harry F. Byrd, der nicht kandidiert hatte. Siehe auchLiteratur

Einzelnachweise

|