|

豊臣秀次

豊臣 秀次(とよとみ ひでつぐ / とよとみ の ひでつぐ)または羽柴 秀次(はしば ひでつぐ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、公卿。官位は正二位、関白、左大臣。2代目武家関白。豊臣秀吉の姉である瑞竜院日秀の長男。 幼少時、戦国大名・浅井長政の家臣・宮部継潤が秀吉の調略に応じる際に人質となり、そのまま養子となって、初名は吉継、通称を次兵衛尉[注釈 2]とし、宮部 吉継(みやべ よしつぐ)と名乗った。次いで畿内の有力勢力だった三好一族の三好康長(笑岩)の養嗣子となり、今度は名を信吉と改めて通称は孫七郎とし、三好 信吉(みよし のぶよし)と名乗って三好家の名跡を継いだ。 秀吉が天下人の道を歩み始めると、羽柴姓に復氏して、名を秀次と改名。豊臣姓も下賜された。鶴松が没して世継ぎがいなくなったことから、改めて秀吉の養嗣子とされ、文禄の役の開始前に関白の職を譲られ、家督を相続した。ところがその後になって秀吉に嫡子・秀頼が誕生して、理由は諸説あるものの、秀次は強制的に出家させられて高野山青巌寺に蟄居となった後に切腹となった。秀次の首は三条河原で晒し首とされ、その際に眷族も尽く処刑された。 生涯生い立ち永禄11年(1568年)、秀吉の同母姉・とも(瑞竜院日秀)と弥助(後の三好吉房)夫婦の長男として生まれた。生誕地については、江戸時代に作られた『尾張志』では尾張国知多郡大高村[注釈 11]とされているが、それを裏付ける記録はなく、父の屋敷があった貴船社[注釈 12]周辺とみられている。名は治兵衛(じへえ)[注釈 1]。 元亀元年(1570年)4月、織田信長と同盟していた北近江の浅井氏が離反して朝倉氏についたことから、信長は金ヶ崎より一旦撤退した後、6月に改めて徳川家康の援軍と共に近江国へ出陣して、浅井・朝倉連合軍との姉川の戦いで勝利した。その後、浅井親子が籠城して小谷城攻めは長期化したが、陥落させた支城の横山城に入り、攻囲の責任者となったのが秀吉であった。 秀吉は小谷城の他の支城に対して次々と調略を試み、元亀3年(1572年)、宮部城[注釈 13]主の宮部継潤[注釈 14]を巧みに勧降したが、この際に継潤の安全を保障するための人質として送られたのが、秀吉の甥、当時4歳の治兵衛であった。治兵衛は、名目上、継潤の養子とされ、治兵衛の百姓名を棄て、通称を次兵衛尉、諱を吉継と改めて、宮部吉継を名乗ることになった。『筑後国史』によると、この時に継潤によって宮部家家臣の田中久兵衛が傅役とされたという。彼は後に吉政と名を改めたが、秀次には最も長く側近として仕えている[6]。 天正元年(1573年) 9月1日、小谷城は陥落して浅井氏は滅亡した(小谷城の戦い)。信長は第一の功績は秀吉であるとして同城を与え、宮部継潤を秀吉の与力の一人とした。吉継(秀次)がいつまで宮部家の養子でいたのかわからないが、自分の臣下となった者に人質を出しておく道理がないため、天正2年(1574年)、琵琶湖沿岸に長浜城が築かれたときにはすでに羽柴氏か木下氏に復していたと考えられている[7]が、6歳の秀次がこの頃に何と名乗っていたかは不明。 三好孫七郎天正3年(1575年)、畿内で松永久秀や三好三人衆が信長に降った際に、三好一族で阿波国に勢力を持ち、河内高屋城で籠城していた三好康長も降ったが、彼は松井友閑を介して、信長が欲しがっていた名器「三日月の茶壷」を献上して大変喜ばれ、一転して家臣として厚遇されるようになった。信長はこの頃に土佐国を統一した長宗我部元親の所領を安堵し、「四国の儀は元親手柄次第に切取候へ」と書いた朱印状を渡していたが、天正8年(1580年)に長宗我部氏が阿波国に勢力を伸ばして、織田方となった康長の息子・三好康俊や甥・十河一存の城を攻めるようになると情勢は変化した[8]。康長は秀吉に接近してその支援を得ると、織田家重臣で長宗我部氏との外交窓口となっていた明智光秀の考えが反映した従来の方針が撤回されるように働きかけた。その結果、天正9年(1581年)3月、信長は阿波勢と長宗我部氏の調停と称して、元親に阿波国の占領地半分を返還するように命じたが、元親はこれに従わずに対立。翌年、信長三男の神戸信孝を総大将とする四国征伐が行われることになり、康長は信孝を養子とするという手筈であったが、天正10年(1582年)6月に本能寺の変があって全てが中止となった。 三好康長は連携を強めるために秀吉の甥を養子としてもらった。しかしその時期については諸説あり、早くは天正3年4月で荒木六之助は康長が投降した直後とする説をとるが、遅くは天正10年10月で諏訪勝則や谷口克広などが言う本能寺の変の後であったとする説もあり、諏訪は秀吉は瀬戸内から四国をおさえ、さらに長宗我部氏の行動を阻止する必要上、三好氏を自己のもとへ引き寄せるために秀次を養子に出したとする[9]。 本能寺の変や信孝を養子とするという話との関連性などを含めて不明な点がある。藤田達生や小和田哲男などは天正8年から同9年にかけての四国政策の転換時期であろうと推定しているが、それぞれの説には反論や史料的裏付けの不足などあって確定には至っていない[10]。  ともかく再び養子とされた吉継(秀次)は、通称を孫七郎と改め、諱を信吉[注釈 15]として、三好信吉と名乗るようになった。康長は河内半国を知行して若江城を居城としていたが、本能寺の変後に出奔した後の消息は不明で、一説には出家して妙心寺に入ったというが、実子の康俊もこの頃に亡くなったか何かで姿を消しているため、天正11年(1583年)頃には信吉が残った三好家の家臣団を率いる立場となり、河内北山2万石の大名となった。また百姓の倅が名門三好氏を継いだということで父の弥助も三好姓を用いるようになり、以後、三好武蔵守吉房と名乗りを改めた。 天正10年の山崎の戦いの直前、秀吉のもとに馳せ参じた池田恒興の娘(若政所)と信吉との婚約が約束されたという[11][12]。若政所は翌年に輿入れして正室となった[13][注釈 18]。清洲会議では、関東で足止めを食った滝川一益の代わりに恒興が宿老の1人として出席しており、この縁組は秀吉の多数派工作の一助となった。またこの頃、池田氏の所領から三田城[注釈 19]が信吉に譲渡されている。 天正11年1月、滝川一益が挙兵すると、信吉は中村一氏や近江勢2万を率いる大将として出陣して、鳥居本から大君ヶ畑峠を越えて伊勢国に入リ、滝川儀太夫(益重)の籠る峯城を攻略した。さらに続く賤ヶ岳の戦いでも第六陣を率いて参加したが、このときは活躍の場はなかった。この戦いで柴田勝家を破った秀吉が、信長の後継者として天下人の地位を確立すると、信吉は秀吉の数少ない縁者の中での二世世代の最年長者として重用されるようになった。 同年9月から秀吉が大坂城の築城を開始すると、秀次は兵庫城に入った[16]。 天正12年(1584年)の春頃、羽柴姓に復帰して、羽柴信吉(孫七郎)と名乗りを改め、この段階で三好康長のもとを去ったと思われる。秀吉にとって排除すべき存在であった織田信孝がいなくなったことで、畿内は安定した状態になり、秀次が三好家にいる必要がなくなったからであろう[9]。この時に三好家臣団から引き抜いた者を、特に若江八人衆[注釈 20]と言う。 同年3月、天下人の甥として期待されて参加した小牧・長久手の戦いでは失態を演じた。岳父である池田恒興と(羽黒の陣で敗北した)義兄・森長可が三河国に攻め入るという「中入り」策を秀吉に強く提案し、信吉もこの別働隊の総大将になりたいと志願して認められたが、4月9日、白山林で榊原康政・大須賀康高らに奇襲されて、壊滅的な大敗を喫した。軍目付として同行していた木下助左衛門(祐久)と木下勘解由(利匡)が信吉を守ろうとして討死する中で、本人は馬もなく徒歩で命からがら落ち延び、堀秀政隊の救援で何とか脱出した。結局、長久手では恒興・元助、長可ら多くの武将が討たれてしまった。見苦しい敗北で不甲斐ない様を見せたとして、怒った秀吉から激しく叱責される。 山鹿素行の『武家事紀』によれば、信吉は失った木下勘解由ら部下の代わりに池田監物を遣わされるように訴えたようで、一柳市助(直末)を使者としたが、秀吉は口上しただけの市助を手討ちにしようと思ったほど大激怒し、家臣を見殺しにした大たわけであるとして5箇条の折檻状を送って厳しく戒めた[17]。この中で秀吉は、自分の甥としての覚悟と分別を持つように求めて、それに応えるならば何れの国でも知行を認めるが、今の様に無分別ならば「一門の恥であるから手討ちにする」とまで述べている。また世継ぎである於次丸秀勝は病身であるから将来は名代を継がせようかと考えていたが、今のような心では天道が自分の名字を残すなと仰せられるようで残念だ、しかしこれからの覚悟次第であると述べて、重ねて自覚を持つように要求して、宮部継潤と蜂須賀正勝を派遣するので詳細を聞くようにと申し渡した[18][注釈 21]。 天正13年(1585年)、秀吉が紀伊雑賀征伐に出陣すると、信吉(秀次)は叔父・秀長とともに副将を任されて汚名を雪ぐ機会を得た。3月21日、千石堀城の戦いでは、信吉軍は四方より猛然と攻めかかり、首は一つも取らずに打ち捨て、一揆勢を皆殺しにして城を落とした。太田城攻囲にも参加した。続く同年6月の四国征伐では、秀吉が病気であったので、秀長が総大将となり、信吉は副将として明石より3万を率いて出陣し、鳴門海峡を経て阿波国土佐泊に上陸。黒田孝高、宇喜多秀家ら備前・播磨勢と合流した後に、比江山親興の籠る岩倉城を攻めて落城させた。 同年7月頃、秀吉の関白就任に前後して、その偏諱を受けて秀次と改名し、羽柴秀次を名乗った[20][21]。 第二代関白へ 8月6日、長宗我部元親が降伏して四国平定が成ると、その後の評定によって大掛かりな国替え・加増が行われた。結果、秀次の本人分としては20万石、宿老(中村一氏・山内一豊・堀尾吉晴)たちへの御年寄り衆分としては23万石が与えられ、併せて43万石の大名とされた。領地は東西交流の要となる近江国の蒲生・甲賀・野洲・坂田・浅井の5郡[22]で、秀次は蒲生郡の現在の近江八幡市に居城を構えることとし、安土を見下ろして琵琶湖にも近い場所に、八幡山城を築いた。 縄張や築城工事の都督、作業工程まで具体的な指示が書状で示されているところをみると、諸将の配置、場所の選定なども含めてすべて秀吉の指図であったと思われる。八幡山城は後の事件で破却を命じられたために現存しないが、日牟禮八幡宮の上宮を移築して山頂の尾根に三層の天守閣が築かれた山城は、所謂、 秀次は、領内の統治では善政を布いたといわれ、近江八幡には「水争い裁き」の逸話[注釈 22]などが語り継がれている。これは宿老の田中吉政の功績が大きいとも言われているが、まだ17歳であったことを考慮すれば、輔佐を受けつつも徐々に家来衆を使いこなして順調な統治を進めたのであろう。悪政を敷いた代官を自ら成敗したり、名代を任せた実父の三好吉房について「頼りない」と評価する[23]など主体性を発揮した面が伝わっている。 天正14年(1586年)の春頃、秀次はさらに右近衛権中将に叙され、11月25日、豊臣の本姓を秀吉から下賜され[24]、同時に参議にも補任された。 天正15年(1587年)、九州征伐では、前田利家を輔佐として、秀吉の名代で京都留守居を命じられて、秀次は出陣しなかった。11月22日に従三位に昇叙して権中納言に任ぜられた。  天正16年(1588年)4月14日に聚楽第に後陽成天皇の行幸を迎えた際(聚楽第行幸)、忠誠を誓う署判の序列では、徳川家康(大納言)、織田信雄(内大臣)、豊臣秀長(権大納言)、豊臣秀次、宇喜多秀家(参議)、前田利家(左近衛権少将)の順で署名したが、この時までに秀次の家臣内序列は四番目に上がっていた。4月19日には従二位に昇叙。 天正18年(1590年)の小田原征伐には出陣し、秀長は病気であったために秀次が副将とされ、今度は徳川家康の指南を受けるように指示された[25]。山中城攻撃では秀次が大将となって城を半日で陥落させ、守将・松田康長の首を取ったが、一方でその戦闘で家老の一柳直末を失っている。小田原城包囲では、秀次軍は荻窪口に陣取り、7月5日、北条氏の降伏まで在陣した。 小田原城開城が一段落した直後である7月18日、秀次はそのまま奥州平定に出発して、8月6日には白河に到着。9日には黒川に至った。伊達政宗から没収して蒲生氏郷に与えられた三郡の内、会津郡の検地の監督を秀次は命じられていたが、秀吉が京都に帰還した後、葛西大崎一揆が起こった。当初、氏郷が一揆は政宗が扇動したものであると秀吉に報告したため、秀次と家康に出陣が命じられたが、後に誤報として処理されて、一旦取り消しとなった。しかし天正19年(1591年)2月には九戸政実の乱が起きて、鎮圧に手こずった南部信直より援軍要請を受けた秀吉は、葛西大崎一揆の裁定と九戸征伐の両方を進めるために、改めて諸将に出陣を号令した。伊達政宗、蒲生氏郷、佐竹義宣・宇都宮国綱、上杉景勝、徳川家康、そして秀次の六番の隊が出征し、総大将は秀次が務めた。 このように秀次は奥州にいて不在であったが、小田原攻めの論功行賞で、織田信雄が東海道五カ国への移封を拒否して改易されたので、信雄領であった尾張国・伊勢国北部5郡などが秀次に与えられ、旧領と合わせて100万石の大大名とされた[注釈 23]。これに伴って、秀次は居城を清洲城に移した。年寄衆の所領も東海道に転封された。 同じ天正19年の1月22日に秀長が、8月5日には秀吉の嫡男・鶴松が相次いで死去した。通説ではこの年の11月に秀次は秀吉の養嗣子となったとされるが、養子となった時期についても、従来より諸説あって判然としておらず、それ以前に養子とされていたという説もある[27]。しかしこの頃に秀吉は関白職を辞して、唐入り(征明遠征)に専心しようと思い立ち日本の統治を秀次に任せると言い出しており、後継者にすることが決まったことは、ほぼ確実のようである。関白職の世襲のために秀次の官位は、急遽引き上げられ、11月28日には権大納言に任ぜられ[28]、12月4日には内大臣に任ぜられた[29]。 12月20日、『本願寺文書』および『南部晋氏所蔵文書』によると、秀吉は5ヶ条の訓戒状を秀次に出している[30]。前4条は天下人としての一般的な心得を述べたものだが、最後の条で「茶の湯、鷹野の鷹、女狂いに好き候事、秀吉まねあるまじき事、ただし、茶の湯は慰みにて候条、さいさい茶の湯をいたし、人を呼び候事はくるしからず候、又鷹はとりたか、うつらたか、あいあいにしかるべく候、使い女の事は屋敷の内に置き、五人なりとも十人なりともくるしからず候、外にて猥れかましく女狂い、鷹野の鷹、茶の湯にて秀吉ごとくにいたらぬもののかた一切まかり出候儀、無用たるべき事」と個人的な行いについて特に“自分のように振る舞うな”と戒めて、神明に誓わせた[注釈 24]。 12月28日に、秀次は関白に就任して、同時に豊臣氏の氏長者となった[32]。関白就任以後、秀次は政庁である聚楽第を主な住居として政務を執ったが、諸事は秀吉が定めた「御法度」「御置目」に従うようにされており、太閤秀吉が依然として統括的立場を保持して二元政治のようになった。 天正20年(1592年)1月29日、左大臣に補任された。2月には2回目の天皇行幸があり、秀次がこれを聚楽第で迎えた。これは秀次への権力世襲を内外に示したものと理解されている。 3月26日に淀殿を伴って名護屋城に出征した秀吉が唐入りに専念する一方で、秀次とその家臣団による国内統治機構の整備は進んでいったようである[33]。朝尾直弘は「いったん譲ってしまうと、関白を中心とする国制機能は独自に発動され、太閤権力の制御の枠をこえる動きをみせようとした」[34]と説明するが、『駒井日記』の4月7日の条によると、前田利家、前田利政、佐竹義宣、里見義康、村井貞勝、真田昌幸らの官位授与・昇叙に対して秀吉は秀次の同意を求めて、その上で上奏するように指示しており、制度上の関白・秀次の地位が、独自の権力を生む余地を生んだとされる。 秀吉の隠居地とされた伏見城(指月城[注釈 25])の築城作業も、結局は秀次の管理下で行われた。5月17日、従一位に叙せられた[35]。8月の大政所の葬儀も、喪主は秀吉であったが、葬儀を取り仕切ったのは秀次であった[注釈 26]。 12月8日に元号が文禄に改元されるが、この時期に天皇即位や天変地異など特に改元すべきふさわしい理由はなく、これは秀次の関白世襲、つまり武家関白制の統治権の移譲に関係した改元であったと考えられている[36]。 秀頼誕生後 (京都地蔵院所蔵) ところが、継承が済んだ後になって、肥前国から戻った淀殿の懐妊が判明した。当初、平静を装っていた秀吉であった[37]が、文禄2年(1593年)8月3日、大坂城二の丸で淀殿が秀頼(拾)を産むと、その報せを受けた8月15日には名護屋城を発ち、25日に大坂に来て我が子を抱きかかえたほどの、大変な喜びようであった。『成実記』には「秀吉公御在陣ノ内若君様御誕生ナサレ候、秀次公ヘ聚楽御渡候ヲ、内々秀吉公御後悔ニモオボシ候哉、治部少見届、御中ヲ表裏候由見ヘ候」[38]とあり、この話の史実性にはやや疑問がある[注釈 27]が、通説のように秀吉が関白を譲ったのは早計であったと思い直したとしても不思議はなかった。 山科言経の『言経卿記』によると、9月4日、秀吉は伏見城に来て、日本を5つに分け、そのうち4つを秀次に、残り1つを秀頼に譲ると申し渡したそうである[39]。この後、秀次は熱海に湯治に行ったが、旅先より淀殿に対して見舞状を出すなど良好な態度であった[40]。ところが、『駒井日記』の10月1日の条によると、駒井重勝は、秀吉の祐筆の木下半介(吉隆)から聞いた話として、秀吉は前田利家夫妻を仲人として、まだ生まれたばかりの秀頼と秀次の娘(八百姫[注釈 28]もしくはのちの露月院[41])を婚約させるつもりであり、将来は舅婿の関係とすることで両人に天下を受け継がせる考えで、秀次が湯治より帰ったらそう申し渡されると書いている[42][43]。これからは3代目の後継者は秀頼としたいという秀吉の意図が読み取れる。淀殿に対する見舞状への返信が10月8日に届いており[要追加記述][44]、『福田寺文書』に収録されている淀殿の返信が該当するものと思われる。同書状で淀殿はお互いの子供同士の縁談について喜びをみせている[要出典]。 宮本義己は、典医・曲直瀬玄朔の診療録である『玄朔道三配剤録』『医学天正記』を分析して、秀頼が誕生してから、秀次は喘息の症状が強くなるなど、心身の調子が不安定であったと指摘。それは失われるものに対する恐怖心のなせるわざで、すなわち秀次の権力への執着心の強さを示していると主張した[45][46]。先の熱海温泉への湯治は秀次の喘息治療のためであったが、前述のように秀吉の露骨な秀頼溺愛があって、心休まるような状態ではなく、むしろ悪化したようだ。小林千草は、秀次はもともと激情の人であり、突然の環境の変化が「理性のはどめのきかない部分」を助長したのではないかという[46]。 しかし一方で、両者の関係は少なくとも表面上は極めて良好であった。『駒井日記』によると、文禄3年(1594年)2月8日、秀次は北政所と吉野に花見に行っており、9日には大坂城で秀吉自身が能を舞ったのを五番見物した。13日から20日までは2人とも伏見城にあって舞を舞ったり宴会をしたりして、27日には一緒に吉野に花見に行っている。3月18日には、滋養に効くという虎の骨が朝鮮から秀次のもとに送られてきたので、山中長俊が煎じたものを秀吉に献じて残りを食している。このような仲睦まじい様子が翌年事件が起こる直前まで記されて、何事もなく過ごしていた[47][注釈 29]。 秀吉は当初、聚楽第の秀次と大坂城の秀頼の中間である伏見にあって、自分が仲を取り持つつもりであったが、伏見は単なる隠居地から機能が強化され、大名屋敷が多く築かれるようになって、むしろ秀次を監視するような恰好になった。4月、秀吉は普請が終わった伏見城に淀殿と秀頼を呼び寄せようとしたが、淀殿が2歳で亡くなった鶴松(棄丸)を思って今動くのは縁起が悪いと反対し、翌年3月まで延期された。秀頼の誕生によって淀殿とその側近の勢力が台頭したことも、秀次には暗雲となった。またこの頃、大坂城の拡張工事と、京都と大阪の中間にあった淀城も破却工事が実施されたが、中村博司は論文で、これは聚楽第の防備を削り、大坂の武威を示す目的があったのではないかと主張する[48]。 他方で、文禄の役では『豊太閤三国処置太早計』[注釈 30][49][50]によると、秀次は文禄2年にも出陣予定であったが、秀吉の渡海延期の後、前述の病気もあって立ち消えになっていた。外交僧の景轍玄蘇が記した黒田如水墓碑文(崇福寺)によると、如水は博陸(=関白)に太閤の代わりに朝鮮に出陣して渡海するように諫めて、もしそうしなければ地位を失うだろうと予言したが、秀次は聞き入れなかったそうである[51]。『続本朝通鑑』にも、如水が名護屋城で朝鮮の陣を指揮している太閤と関白が替わるべきであると諭し、京坂に帰休させることで孝を尽くさずに、関白自身が安楽としていれば恩を忘れた所業というべきで、天下は帰服しないと諫言したが、秀次は聞かずに日夜淫放して一の台の方ら美妾と遊戯に耽ったと、同様の話が書かれている[51]。翌年正月16日付の吉川広家宛ての書状にも、「来年関白殿有出馬」の文字があるが、秀次の出陣は期待されつつも実現していなかった[51]。 切腹事件文禄4年(1595年)6月末に突然、秀次に謀反の疑いが持ち上がった。秀次切腹事件を最初に描いた太田牛一『太閤さま軍記のうち』では、これを「鷹狩りと号して、山の谷、峰・繁りの中にて、よりより御謀反談合とあい聞こえ候」[52]と描写している。秀次を中心とする”反秀吉一派”が、鷹狩りを口実にして、山中で落ち合って謀議を重ねているという噂があったというものだが、これは当時の人々にとっても雲を掴むような話であり、俄かに信じがたいものであった。 →詳細は「§ 粛清の理由」を参照

しかしながら、7月3日(または6月26日)[注釈 31]、聚楽第に石田三成・前田玄以・増田長盛・富田左近など[注釈 32]秀吉の奉行衆が訪れて、巷説の真偽を詰問し、誓紙を提出するよう秀次に要求した。秀次は謀反の疑いを否定して、吉田兼治に神下ろしをさせた前で誓う起請文として7枚継ぎの誓紙をしたため、逆心無きことを示そうとした。誓紙提出については『家忠日記』[注釈 33]にも記されており、史実性は高いと考えられている[54]。他方で『御湯殿上日記』によると、秀次は7月3日に、朝廷に白銀3,000枚、第一皇子(覚深法親王)に500枚、准三宮(勧修寺晴子と近衛前子)に各500枚、八条宮智仁親王[注釈 9]に300枚、聖護院道澄に500枚を献納している[55]。そのため、何らかの多数派工作を行ったか、または、(仮に同日であれば)偶然の一致が疑いを招き、粛清の口実になったのではないかとも考えられる[56]。 7月5日、前年の春に秀次が家臣・白江備後守(成定)を毛利輝元のもとに派遣し、独自に誓約を交わして連判状をしたためている(または、輝元よりこのような申告があった)と、石田三成[注釈 34]は秀吉に報告した[57][注釈 35]。このことから、秀吉は「とかく父子間、これかれ浮説出来侍るも、直談なきによれり」[59]として、秀次に伏見城への出頭を命じた。 しかし、この報告の内容は事実無根であり、秀次はすぐには応じなかったようである。『続本朝通鑑』には、5日黎明、当時聚楽第近くの館にいた徳川秀忠を秀次が人質としようとしたので大久保忠隣と土井利勝が相談して秀忠を伏見へ脱出させたという記述がある[60]が真偽のほどは定かではない。3日間どのようなやり取りや出来事があったかは明らかではない[59]が、事態は思いがけぬ方向に急転した。 7月8日、再び、前田玄以・宮部継潤・中村一氏・堀尾吉晴・山内一豊の5名からなる使者が訪れ、秀次に伏見に出頭するよう重ねて促した。使者の面々は、秀次の元養父や元宿老達で、秀吉の直臣に戻った人々であった。『甫庵太閤記』では、堀尾吉晴がなかなか言い出せないでいると、吉田修理亮(好寛)が割って入って、もし疑われるようなことがないのならすぐに伏見に立つように、もし野心があって心当たりがあるのならば一万の軍勢を預けていただければ先陣を切って戦うと啖呵を切ったので、秀次はその忠勤の志に安心したが、それには及ばないと出頭を了承したとされる。『武家事紀』ではこれに加えて、秀次は自ら積極的に冤罪を晴らすとして伏見に向かったとされる。一方、宣教師達の所見をまとめた『日本西教史』では、この5名が五ヶ条の詰問状[注釈 36]を示して謀反の疑いで秀次を弾劾したことになっていて、清洲城[注釈 37]に蟄居するか伏見に来て弁明するかを命じたので、秀次は観念して慈悲を請うために伏見に向かったとされている[62][63]。他方、『川角太閤記』や『  秀次は伏見に到着したが、登城も拝謁も許されず、木下吉隆(半介)の邸宅に留め置かれた[注釈 38]。上使に「御対面及ばざる条、まず高野山へ登山然るべし」[59]とだけ告げられた秀次は、すぐに 秀次の妻妾公達らは8日の晩に捕えられて家臣の徳永寿昌宅に監禁され、監視役として前田玄以と田中吉政が付けられていたが、11日に丹波亀山城に移送された。12日、秀吉は、さらに高野山の秀次に対して供廻りの人数や服装の指定、出入りの禁止と監視を指図し、監禁に近い厳しい指示を出した[66]。 7月13日、『太閤さま軍記のうち』によれば、四条道場にて秀次の家老の白江備後守が切腹し、その妻子も後を追って自害した。同じく嵯峨野二尊院で熊谷直之が切腹。摂津国の大門寺で木村常陸介(重茲)が斬首[67]され、財産没収となった[注釈 41]。重茲の妻子は一旦は法院の預かりとなったが、後に三条河原で磔にされた[68]。  秀次の下に殉死した隆西堂、山本主殿、不破万作、山田三十郎、雀部淡路守[注釈 42]を配す 他の家臣については、一柳右近(可遊)は徳川家康に、服部采女正(一忠)は上杉景勝に、渡瀬繁詮は佐竹義宣に、明石左近(則実)は小早川隆景に、羽田長門守は堀秀政に、前野長康・景定親子は中村一氏に、それぞれ身柄を預けられた。粟野木工頭(秀用)は自邸にて切腹(または三条河原にて斬首)。縁者である日比野下野守(清実)と山口小雲(重勝)は北野で、丸毛不心斎[注釈 43]は相国寺で切腹。吉田修理亮は逃亡した。木下吉隆[注釈 44]、荒木安志[注釈 45](元清)、曲直瀬玄朔、里村紹巴[注釈 46]は遠流とされた[70][71]。 7月15日、高野山に福島正則・池田秀雄・福原長堯の3名の検使が兵を率いて現れ、秀次に賜死の命令が下った[注釈 47]ことを告げた。ところが、『甫庵太閤記』によれば、木食応其が仏教寺院内では寺法により無縁の原理が認められており罪人すら保護されると抗議した。木食応其は衆徒と対応を評議すると言って引き伸ばし、切腹を何とか阻止しようと食い下がったので、衆徒との間で一触即発の事態となる。しかし秀吉に逆らえば高野山の寺院そのものが失われるという恫喝に近い福島の説得があり、秀次も切腹を受け入れたために対決は回避された[73][74]。 秀次は名刀を多数所持していたが、山本主殿助、山田三十郎、不破万作の小姓衆は名だたる刀匠の脇差を賜ると、次々と腹を斬り、この3名の殉死者は秀次が自ら介錯した。虎岩玄隆は太刀で自ら腹を切って果てた。5番目についに秀次の番となり、雀部重政[注釈 42]の介錯により切腹して果てた。享年28[75]。法名は、高野山では善正寺殿高岸道意大居士とし、菩提寺の瑞泉寺では瑞泉寺殿高厳一峯道意とされている。 辞世は「磯かげの 松のあらしや 友ちどり いきてなくねの すみにしの浦」。 雀部重政もすぐに自害して後を追ったが、秀次の介錯に用いた彼の刀、南都住金房兵衛尉政次は、兄の雀部六左衛門の子孫に受け継がれて、現在は博物館「大阪城天守閣」に寄贈されている[75]。また青巌寺(現:金剛峯寺)の柳の間は、現在では“関白秀次自刃の間”として知られる。 秀次及び同日切腹した関係者の遺体は、高野山奥の院の千手院谷、光台院の裏の山に葬られ、福島正則は首だけを検分のために伏見に持ち帰った。 →「§ 謀反説とその否定」、および「§ 秀次の罪状」も参照

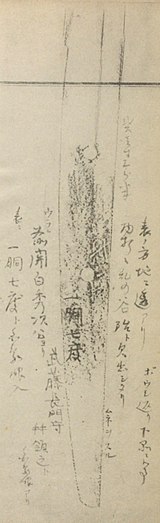

その後7月16日、秀吉は三使が持ち帰った秀次の首を検分した。しかし秀吉はこれで満足せず、係累の根絶をはかった。7月31日、秀次の妻妾公達が亀山城より京都の徳永邸に戻され、8月1日、翌日に処刑されると通達されたので、女性達は辞世の句を認めたり、身支度などをした。 8月2日(9月5日)早朝、三条河原に40メートル四方の堀を掘って鹿垣を結んだ中で処刑が行われることになり、さらに3メートルほどの塚を築いて秀次の首が西向きに据えられた。その首が見下ろす前で、まず公達(子供たち)が処刑された。最も寵愛を受けていた一の台は、前大納言・菊亭晴季の娘であって北政所が助命嘆願したが叶わず、真っ先に処刑された。結局、幼い若君4名と姫君、側室・侍女・乳母ら39名[注釈 48]の全員が斬首された。子供の遺体の上にその母らの遺体が無造作に折り重なっていったということで、観衆の中からは余りに酷いと奉行に対して罵詈雑言が発せられ、見物にきたことを後悔した者もいたという[76][77][78]。 数時間かけて行われた秀次の眷族の処刑が済むと、大量の遺体はまとめて一つの穴に投じられた。この穴を埋め立てた塚の上に秀次の首を収めた石櫃が置かれて、首塚が造られた。首塚の石塔の碑銘には「秀次悪逆」の文字が彫られており、後述のような殺生関白の悪評もあって、人々はこれを「畜生塚」[注釈 49]や「秀次悪逆塚」と呼んでいたが、鴨川の洪水で流出した後はしばらく放置されていた。慶長16年(1611年)、河川改修の際に石版を発見した豪商・角倉了以が、供養のために瑞泉寺を建立し、「悪逆」の文字が削られて供養塔として再建された。同寺には、秀次ら一族処刑の様子を描いた絵巻「瑞泉寺縁起」が残されている[81]。 大名預かりとなっていた家老7名(前野父子・一柳・服部・渡瀬・明石・羽田)は全員死を賜り切腹した[注釈 50]。他の家臣にも遠流になった者がかなりおり、遺臣の中で許された者の多くは(石田三成陰謀説に反して)石田三成や、前田利家、徳川家康らに仕えた。 →「§ 秀次切腹の主な連座者」も参照

秀次の遺児の中では、淡輪徹斎の娘・小督局[注釈 51]との娘で生後1ヶ月であったというお菊は、母の従兄弟・後藤興義に預けられて助かり、後に真田信繁の側室・隆清院となった娘とその同母姉で後に梅小路家に嫁いだ娘も難を逃れた、と言い伝えられている[注釈 52]。十丸の祖父にあたる北野松梅院は、娘と孫を処刑されたが、北野天満宮祠官という地位のために本人は死を免れた。  縁故の人物を殺しつくした後には、秀次の痕跡まで消し去ろうと聚楽第や近江八幡山城の破却が命じられた。聚楽第の堀は埋め戻されて基礎に至るまで徹底的に破壊され、周囲の諸侯の邸宅も同時に取り壊された。現在の京都に、聚楽第の遺構がほとんど全く残っていないのはこのためである。近江八幡山城は、当時は親族大名の京極高次が城主であったが、城と館は破壊され、高次は大津城主に転じた。この際に近江八幡山城の部材の一部を大津城に移築したという説もある[82]。 事件では多くの連座者を出した。相婿の関係にあった浅野幸長[注釈 53]は、秀次を弁護したこともあって能登国に配流となり、その父・浅野長政も秀吉の勘気を蒙った。 細川忠興は、切腹した家老の前野景定の舅であり、秀次に黄金200枚の借金をしていた。忠興は娘をすぐに離縁させ、徳川家康に取り成しを頼んで、借財を何とか弁解し、結局、借金は秀吉に返すことで難を逃れた[83]。最上義光は娘を秀次の側室に差し出していたことで咎められた。この駒姫は事件が起こった時にはまさに上京したばかりで秀次の寝所にも入っていなかったので、前田利家、徳川家康らが助命嘆願したが、ほかの妻妾と同じように三条河原で処刑された。これが憐れであるというので、義光は結局は許された[84]。 秀吉は、事件が諸大名を動揺させないように、特に朝鮮に出兵中の諸将を安心させるために(高野山入り後の7月10日頃)書状を多数発して、真相をぼかしつつも事情を説明した。その上で、秀次切腹の前である7月12日、今後は拾(豊臣秀頼)に対して忠節を誓うように諸大名に求めて、誓紙を書かせている[85]。『大阪城天守閣所蔵文書』の7月20日付織田常真等連署起請文を見ると、28名の大名が血判書で秀頼に対して忠誠を誓っている[注釈 54]が、その中に細川忠興と最上義光の名がある。 さらに眷族皆殺しの翌日である8月3日[注釈 55]には、五大老の名で御掟五ヶ条を発令して、事件の発端となった秀次と輝元の誓約について、以後は諸大名間の縁組・誓約(同盟)が全面的に禁止されるとした。また時期は不明だが、綱紀粛正が目的と思われる御掟追加九ヶ条が定められた[88]。 →詳細は「御掟」を参照

一方で、伊達政宗は日頃より秀次と懇意にしており、秀次家老の粟野秀用が元は政宗の家臣であった[89]ことなどからも、謀反の一味の可能性があるとみなされたので、特別な対応が取られた。事件が明らかになると(同じく懇意としていた)施薬院全宗からすぐに大坂に来て弁明するのが良いと忠告されたので、岩出山城から急ぎ上京した。すると前田玄以・施薬院全宗・寺西筑後守・岩井丹波守[注釈 56]からなる詰問使の訪問を受けたが、政宗は豊臣家の2代目たる関白に誠心誠意に奉公しようとしただけであると弁舌巧みに自己弁護したので、秀吉はこれを許して、8月24日、秀頼への忠誠を命じる朱印状を出し、伏見城下に伊達町をつくるので、そこに屋敷を構えて家老や妻子、1,000名の家来を常駐させるように命じた[90][91]。 このように秀吉は、秀次に関係したものを抹消した一方で、事件の影響を最少に収めようと努めたが、藤木久志は、政権内部の対立が秀次事件を機としてさらに深刻化したと評している[92]。秀吉の晩年、秀次は豊臣家の二世世代では唯一の成人した親族であった。秀次とその子をほぼ殺し尽くしたことは、数少ない豊臣家の親族をさらに少なくし、豊臣家には秀頼を支える藩屏が全く存在しない危険な状態にした。また、秀次事件に関係して秀吉の不興を買った大名は、総じて徳川家康の助けを受けて難を逃れたので、関ヶ原の戦いで徳川方である東軍に属することにもなった。笠谷和比古は、朝鮮出兵をめぐる吏僚派と武断派の対立などとともに、秀次事件は、豊臣家及び豊臣家臣団の亀裂を決定的にした豊臣政権の政治的矛盾のひとつであり、関ヶ原の戦いの一因となったと指摘している[93]。 粛清の理由慶長年間に成立した太田牛一の『太閤さま軍記のうち』は、事件の全貌を最初に描いた作品であったので後世に強い影響を与え、最初の“通説”を形成する上での底本となった。この軍記は非常に曖昧な謀反の風聞を粛清の口実としながらも、秀次がこのような憂き目にあったのはその暴虐な行いに原因があったという、「因果歴然の天道思想」[94]に則って事件を描くことで、むしろ天然自然の道理である天道を説くことに重点を置いたところに特徴があるが、これでは秀次の滅亡を勝者の論理で正当化したのと変わらない。この軍記における暴虐行為の描写は、江戸時代の『絵本太閤記』になるとさらに話に尾鰭が付けられ、“殺生関白”という言葉の説明のために悪行はエスカレートして加筆されて、その後も長期にわたって秀次暴君論がまかり通る原因となった[95]。謀反説はその後の他書においては讒言説へと発展するが、完全にはなくならず、殺生関白の悪名はほぼそのまま残った。一方で、『太閤さま軍記のうち』は「天道の恐ろしき次第なり」で片付けてしまったので、結局のところ何も解明されず、どのような理由によって粛清されたのかという真相の部分は曖昧なままとされてきた。よって現在でも断片的な説明となるいくつかの仮説が存在するのみである。 謀反説とその否定謀反説は当時から世間では懐疑的に見られていた。『言経卿記』の記述によれば(文禄4年)7月8日「関白殿ト太閤ト去三日ヨリ不和也、此間種々雑説有之、今日殿下伏見御出也」、13日「昨日殿下禅定於高野山御腹被云々、言語道断也、御謀反必定由風聞也」[96]とあり、山科言経は謀反は単なる噂にすぎないのにそれで切腹とは言語道断だと怒っていて、「不可説」と説明できない事態の展開に憤慨していた[97]。『御湯殿上日記』にも、7月8日、「今朝関白殿へ太閤より御使いありて。謀反とやらんの沙汰御入候て、太閤機嫌悪く御断り候まてとて、関白殿高野へ尾登りのよし申」、7月16日「関白殿昨日十五日の四つ時に御腹切らせられ候よし申。無実ゆえかくの事候由申すなり」[98]と書かれ、秀次は謀反の疑いで高野山に入ったが、無実であったので切腹になったのであろうと端的に説明する。 『川角太閤記』では「御謀反は毛頭おぼしめし寄りなき事、後々、只今までも御座なく候と、承り候。太閤様御分別には、御存命の時さへ、か様に乱りに 『太閤さま軍記のうち』では木村常陸介と粟野木工頭が「陰謀をさしはさみ」と秀次を唆したというものの、何れの話においても漏れ聞こえてきたという謀反の風聞そのものについて少しも具体的ではなく、鹿狩夜興で武装していたことが野心の表れと咎められたというぐらいで、謀反の実体を書いたものはなかった。それどころか多くの書物では疑われた謀反はなかったと否定された。 秀次の罪状 そもそも本当に謀反を起こしたのであれば切腹は許されず、斬首や磔などもっと重い刑罰が科されることが常識であった。よって秀次は謀反によって死を賜ったわけではないと解釈するのは自然で、宮本義己は1987年から翌年にかけて『国史学』と『國學院雑誌』上で、前述の『御湯殿上日記』7月16日の記述「御腹切らせられ候よし申。むしち(無実)ゆえかくの事候由申すなり」を根拠にして、謀反では無罪になったから切腹になったのであり、謀反の疑いが晴れなければ磔になったのではないかと主張した[100][45]。この解釈に小和田哲男は(2002年頃)賛同したが[101]、その後、宮本本人が自説の文法解釈上の誤りを認めて、むしち(無実=古語で「誠意がない」の意)、すなわち不誠実な対応を咎められた故の自刃であったという新説を2010年に提起している[102]。なお宮本は秀次失脚の原因として、後陽成天皇の病の際に、その主治医をしていた曲直瀬玄朔を自宅によびよせた一件が、天皇診脈を怠ることになり、秀次には秦宗巴という侍医がすでに存在していただけに関白の地位の乱用を問われる越権行為と判断され失脚、切腹につながったのではないかと指摘して、いわゆる「天脈拝診怠業事件」を主張している[100]。 いずれにしても『御湯殿上日記』と伊達家文書にある『太閤様御諚覚』は、“謀反”に言及する数少ない一次史料であるが、『太閤様御諚覚』に「今度秀次様御謀反之刻…」という記述がある[103]ものの、その続きは「…政宗事も一味之由種々雖達上聞候」で、その後の内容で秀次の謀反騒動における伊達政宗の弁明を聞いてそれが誤解であったとしており、前者が謀反の沙汰があったが無罪となったと書いているため、謀反が“あった”と書いている史料はほぼ皆無ということになる。『太閤さま軍記のうち』ですら列挙される罪状のなかに謀反の文字はなく、忘恩・無慈悲・悪業の三点[104]が責められたに過ぎない。 断罪した側がどのように事件を説明したかというと、『吉川家文書』の中に7月10日付で秀吉と奉行衆がそれぞれ吉川広家に送った2通の手紙が残っているが、この中では高野山に秀次が送られた理由を「相届かざる子細(不相届子細)」や「不慮之御覚悟」があったとする[105]のみで、具体的な内容は明記されず、口実すら記さない、言うのは憚られるという状態であった。小和田哲男は、「不相届子細」は秀吉が「秀次は自分の思い通りにならなくなってきた」と考えていたことであるとし、斎木一馬[注釈 57]の論文を思い起こして、謀反などはなく、これは専制政治が起した悲劇で、独裁者秀吉には秀次を粛清するのに理由など必要としなかったことを示唆する[106]。 宣教師ルイス・フロイスは、1592年11月1日付の書簡で、すでに秀吉と秀次の不和から「何事か起こるべしと予想」[107]していたが、『日本史』の第三十八章では、秀次は「(老関白から)多大な妄想と空中の楼閣(と思える)書状[注釈 58]を受理したが、ほとんど意に介することなく、かねてより賢明であったから、すでに得ているものを、そのように不確実で疑わしいものと交換しようとは思わなかった。彼は幾つか皮肉を交えた言葉を口外したものの、叔父(老関白)との折り合いを保つために、胸襟を開くこともなく自制していた」[97]と書き、老いて誇大妄想に陥った秀吉と、賢明で思慮深い秀次の人物像とを対比して描き出した。フロイスは「この若者(孫七郎殿)は叔父(秀吉)とは全く異なって」[97]いたと評していて(後述する悪行はあったとするものの)暴君は秀次ではなくて秀吉そのひとであったという立場をとっている。 一方で、39名もの眷族が皆殺しとなったことから、谷口克広はやはり罪状は秀吉に対する謀反であったのは確かであるという。それでも谷口も謀反そのものはなかったと否定し、溺愛説を取っているが[108]、秀次が切腹したにもかかわらず、眷族にまで罰が及ぶというのは確かにちぐはぐであり、依然として謎は残る。フロイスは、これは太閤が「残酷絶頂に至り」「その憎悪は甚だ強く、その意思は悪魔の如く、関白に係有る一切のものを根絶」しようと決心したからであるとし、秀吉の狂気の表れとして説明する[109]。 他方、矢部健太郎は、別の観点で新説を発表して、無罪である秀次が腹を切ったのは、命令によってではなく潔白を訴えた秀次自らの決断であったとし、「秀吉は秀次を高野山へ追放しただけだったが、意図に反し秀次が自ら腹を切った」と主張した。秀次が腹を切った青巌寺は、大政所の菩提寺として秀吉が寄進した寺院であり、神聖な場所を汚されたと思った秀吉は逆に激怒して、秀次の妻子を皆殺しに及んだと説明する。矢部は、太閤記の『秀次に謀反の動きがあった』という記述も、「事態収拾のために秀吉と三成らが作り上げた後付けの公式見解だったのではないか」と推測している[110][111][112]。 石田三成讒言説『太閤さま軍記のうち』では、「御謀反談合」の風聞が秀吉の耳に届き、7月3日に4奉行が派遣されて「子細御せんさく」があった後、8日に伏見木下吉隆邸に預かりとなった秀次がすぐに高野山に入るという展開になるが、それではあまりに話を省略し過ぎているので、『太閤記』以後の書物ではこの間のくだりが大幅に“加筆”された。 元和年間に成立したとされる『川角太閤記』は、秀吉の側室であったが病を得たため暇を出され親元に帰されていた菊亭晴季の娘である一の台を、秀次が見初めて、晴季に請うて秀吉には黙って継室としたが、石田三成の讒言でそれを知った秀吉が嫉妬に狂って罪状をでっち上げ処断したとする話を載せている。 『甫庵太閤記』では、7月5日に石田三成が、1年前に毛利輝元と秀次が交わした誓紙を今になって咎めて、(秀次には謀反心は)「聊以(いささかもって)なかりし」ものの、反逆者の行為に似ていると別の嫌疑を取り上げて言い掛かりをつけてくる。同記は「秀次公讒言にあひ給ひし」は天罰であったという論調であるが、讒言者を石田三成と増田長盛の2名としている。木村重茲(木村常陸介)の役回りが変わって、彼は秀吉の重臣・木村定重の嫡男として本来なら豊臣家の執政となるべき立場であったが三成にその地位を奪われた者であり、両者の対立関係を描くことで、三成に陰謀に関与する動機を与えている。三成は、関白の宿老として将来のある常陸介を陥れようとしていて、木村家に内偵を入れて見張り、讒言の口実をうかがっており、三成による讒言という構造がはっきりしている[113]。 以後、陰謀の主体者に石田三成を当て嵌めた“讒言説(讒構説)”の筋書きに追随する書物が続出し、寛永年間の作で『太閤記』と同じ頃に書かれた『聚楽物語』では、それぞれの役割分担はさらに明確にされる。木村重茲はもはや忠臣として扱われ、物語の中心は、石田三成と秀次の宿老衆とのせめぎ合いであり、田中吉政が三成の謀略によって讒言に協力するように迫られて、吉政が日々子細な報告を繰り返すうちに情報を集めて、三成は「御謀反はうたがいなく候」と秀吉に報告するに至る。三成はさらに孝蔵主を使者として秀次をおびき出そうとする。重茲は追い詰められたからにはいっそ謀反を起そうと提案するが、粟野秀用が反対して、秀次は弁解に伏見に向かうが、すべてが筒抜けの状態であったからまんまと捕らわれてしまうという展開である[114][115]。 これが『武功夜話』(成立年代不明だが江戸中期以後)になると、田中吉政の役回りが前野長康に替わっている。ここでは前野家が主人公だが、これまで不明だった謀反とされた内容がさらに具体的に加筆された。それによるとそもそもの発端は毛利秀元が秀吉に直接訴え出たことであり、秀元が聚楽第に来た際に連判状を示されて秀次への忠節を誓うように催促されたのを、謀反の疑いとして注進したが、連判状には前野景定(出雲守)の名前もあったのだという。そこで6月末、前野長康と木村重茲が伏見に召還されて石田三成・増田長盛・長束正家の審問を受け、両名はそれぞれ秀次の所業を弁護するが、連判状の存在を突き付けられて観念して、聚楽第に急行して秀次に恭順の意を諭すことになる。連判状がなぜ謀反と繋がるのかという疑問については弁明する秀次に「この書物は別儀相無く、余への忠義の心を相確かめるため、家来ども始め諸上に書物に連署墨付け願いたる事、太閤殿下に聊かも他意これなし、如何様に殿下に讒言候哉」と言わせて、奉行衆が秀吉と秀次の間が引き裂いたことだとして描かれている[116][注釈 59]。 ここまで詳しく書いたが、これらの資料ごとの相違からも考察できるように、石田三成讒言説については「秀次の粛清は何者かの陰謀の結果であろう、そしてそれはきっと石田三成に違いない」という、後世の人の憶測と考えられる。主体的に三成が動いたということがわかるような史料は存在せず、三成による讒言があったことを示す史料もない。また、上記の例に挙げた後世に書かれた「軍記物」はもとよりフィクションを多く含んでいると考えられている。事件後に、使者となって関わった奉行衆がそれぞれ加増されているという史実はあるものの、秀次旧家臣らの中にも加増を受けているものも存在することなどから、「三成ら奉行衆は秀吉の命を遂行したに過ぎない」というのが現在は有力な説で、今井林太郎や小和田哲男などは讒言説を否定し、石田三成は「秀次追い落としの首謀者ではなかった」[117]としている。[注釈 60] 悪逆説・悪行説謀反の嫌疑が「虚共実共終にしれず」という状態にもかかわらず、家老衆が自害した後に、秀次の乱行・悪行が再び断罪の材料とされるのは、ほぼすべての軍記物・太閤記の書物で共通する内容である。悪業として列挙されるのは、およそ下記の4点であるが、宣教師の記録にある不徳についても記す。なお、『太閤さま軍記のうち』が死の原因(あるいは天道に背く所業)とするのは、稽古で人を撃ち殺したり辻斬りなどをしたことではなく、比叡山の禁制破りと北野で座頭を殺したことで、天道思想と現代人の道徳観念とにはかなりの落差があることには注意が必要である。一方、宣教師フロイスは、秀吉の方がより残忍で人倫に外れた暴君であるように書いており[注釈 61]、秀次の悪しき慣習を指摘しつつもそれは残念な欠点としているだけで、多くの美徳を讃えていて、粛清は太閤である秀吉と関白である秀次の不和によって起こったという別の分析を残している。人斬りも5つ挙げられた口実の1つ[注釈 36]にされたに過ぎない。  秀次の乱行・悪行

千人斬りに関しては、天正14年(1586年)に宇喜多次郎九郎が大坂で、文禄2年(1593年)に津田信任が山科で、それぞれ多数の人間を殺害した容疑で逮捕されており、前者は自害、後者は改易させられたという[注釈 62]。特に津田信任は秀吉の城持ち家臣であり、他者の辻斬りが秀次の話としてすり替わった可能性があり、太田牛一が「よその科をも関白殿におわせられ」[119]と書いたこともこれらを指していたと考えられる。また辻斬りは後に徳川幕府が積極的な取り締まりに乗り出すほど、桃山時代から江戸時代初期にかけて流行しており、珍しいことではなかった[120]ものの、さすがに秀次ほどの人物が辻斬りを行えば、太田牛一以外にもそれを書き留める者がいたはずであり、史料記録が他に皆無であることから信憑性には当然疑念が生じる。小林千草は著書の中で、秀吉が数百本所持していた名刀の鑑定を秀次に任されており、名刀を鑑定する中で試し斬りを行っていたのではないか、という仮説を述べている[121][122]。 →「一胴七度」も参照

この鹿狩りが殺生関白の落首の話に続くが、『言経卿記』によれば秀次が鹿狩りを行ったのは文禄3年(1594年)9月11日のことで喪は既に開けていたとされ、事実ではないという[125]。また秀吉が文禄2年2月に鷹狩りをしたという記録があり、喪が明けないうちに狩りをしたのは秀次ではなく秀吉であったという説がある[126]。

『甫庵太閤記』ではこれを文禄2年(1593年)の6月8日のこととしているが、『言経卿記』によればその日は秀次は聚楽第にいたことがわかっており、少なくとも日付は間違いであったことは確認されている。

会話は『甫庵太閤記』による“加筆”であり、演出じみているが、『太閤さま軍記のうち』ではどんな経緯だったのか詳しく書かれていない。

著者のジャン・クラッセ[注釈 63]は、実際に秀次と会ったことがあるという“ブロヱー(フロヱー[注釈 64])師”が話したものとしているが、同書をつぶさに目を通すと、この人物はワリニヤン大師に随伴してインドに一旦帰ったと書いてあること[132]から、ルイス・フロイスのことを指していると思われ、フロイスがイエズス会総長クラウディオ・アクアヴィーヴァに送った1595年日本年報で書いた内容[133]が上記と同じで原典であると確認できることから、ほぼ断定できる。フロイス(=フロヱー)は秀次切腹という日本での一大事を受けて1595年中に書簡を書いたとしているので、少なくとも当時すでに流布していた悪評なのであろう。ここでは割愛しているが、前述の人間を生きる標的として弓や鉄砲で撃ち殺した話も含まれていた。またこの話は、微妙な違いはあるものの、他の宣教師の書物にも繰り返し引用され、ルイス・デ・グスマンの『東方伝道史』やアルノルドゥス・モンタヌスの『モンタヌス日本誌』[134]にも同様の内容が登場するが、これらは別々の証言というより、フロイスの書簡記事が転載されていったものである。ただしフロイスの原典を見れば、斬っていたのは「死罪の者」であり、描写の内容の特殊な刑場は「土壇場」を指し、処刑の様子は「生き胴」のような方法を指していると思われる。日本刀の試し切りに人体を用いていたことも併せて、これらの刑罰や習慣は江戸時代の日本にもあったもので、宣教師の目から見た当時の日本人の異習に過ぎず、フロイスの記述は史料的価値は高いものの、必ずしも秀次の残虐性を示す証拠や特異な奇習とまでは言えないことには留意すべきである。 殺生関白について

正親町上皇崩御の諒闇中に狩りをしたことが不道徳であるとして落首されたという話を元にして、“せつせう関白”、つまり摂政と殺生をかけて、殺生関白と呼ばれるようになったというが、『太閤さま軍記のうち』におけるこの記述が唯一の出典となっている。しかしながら落首が実際にあったかどうかは不明であり、狂歌は他に出典を見いだせず、句も後世の作ではないかという説もある。 また注意して読めば、秀次が殺生した対象は“鳥獣”であり、言及されたのは仏教的な破戒であって、歌に詠まれた内容は厳密には喪が明けもしないうちに狩りをしたことを非難されたものである。しかしほかの悪行と列記されることで読み手には拡大解釈が促された結果、後年の『甫庵太閤記』になると“せつせう”が座頭殺しの場面でも登場し、その後『太閤記』では殺生の意味がより人殺しに近い意味に置き換わって、いつの間にか殺生関白は秀次暴君論へと発展した。これは、悪行非道の人物であれば誅されても当然、あのように眷族すべて皆殺しになったからにはとんでもない大罪を犯したのであろうとの思い込みであり、秀次の文化人としての側面を評価する小和田哲男はこれを太田牛一による“呪縛”と表現している[101]。 専門家の評価殺生関白、つまり秀次暴君論の評価については、現在、専門家の間でも意見が分かれている。 戦前の歴史学者は、概ね秀次の性行および態度に不良な面があったという説を受け入れていた。徳富蘇峰などは太閤記をそのまま信用し、秀吉の家族の研究でも業績を残した渡辺世祐も粛清の原因の一つとして挙げて、秀吉の愛情が秀頼に移った上に、秀次は暴戻にして関白としてあるまじき行動が多かったがゆえに身を滅ぼしたとしている[135]。しかしその後の研究で史料分析が進むと、太田牛一の『太閤さま軍記のうち』以前には、秀次の暴虐・乱行を記した史料が一つも存在しないことが複数の歴史学者に指摘されて明らかになった。以後の史料は太田牛一の著作の影響を強く受けたものと考えられたので[136]、江戸時代に成立した史料は内容の信憑性が疑問視され[137]、史実性について再考がなされるようになった。 前述のように、院の諒闇や比叡山の禁を犯した話については、期日が不明であったり、他に矛盾する史料があったりして、すでに疑議が上がっている。秀次は公家と親しくし、古典教養の豊かな文化人であったことから、宮中のしきたりを敢えて破ったという話にはそもそも不自然さがあることが指摘される[119]。稽古で人を殺したり、北野天神で盲人を殺したということなどは、太田牛一ですらその後に「よその科をも関白殿におわせられ」[119]と他人の犯罪が秀次の悪行・乱行として濡れ衣がきせられたかもしれないと示唆しており、最初から実際にあったことなのか、ただの流言飛語なのかはっきりしない記述であった。これが具体的な内容に加筆されて秀次の所業とされたのは後世になってからであった。またルイス・フロイスの日本年報での弓鉄砲の稽古で人を殺した話の箇所は「或時はまた果報拙き者どもを生きたる的となして、矢又は鉄砲を以て射殺したり」[138]という一行のみで、彼の主旨はネロやカリグラ、ドミティアヌスといったローマ皇帝との対比にあった。同時代人であるフロイスが秀次を自ら人殺しを好む青年として描いたことは歴史証言として一定の価値を持つが、全体の論調としては秀次に同情的に記述されている。また多くの歴史学者は当時の宣教師たちがどのようにして情報を得ていたのかわからないとしており、情報の出所について疑念も残っていて、僅かだが意味不明の箇所があることから、巷説・風説を集めて書いたものという説がある。 最も強く秀次暴君論を否定する小和田哲男は、殺生関白を説明するために多くの逸話は創作されて追加されたとして[95]、殺生関白の史実性を明確に否定する。谷口克広は秀次の非行そのものは否定しないながらも、天道思想による因果応報の考えによってそれが針小棒大に語られている可能性を指摘する[139]。 確執説秀次の死は、どのような所業が理由であれ、一度出家した者に切腹を要求すること自体当時としても考えられないことであった。また武家とはいえ、関白は天子の後見人として殿下と敬称される地位であり、その関白秀次が朝廷の外で失脚したのみならず早々に切腹を申し付けられて梟首にまでなったこと、一族郎党までも尽く処刑されたことは、公家社会に衝撃を与えた。秀次の痕跡すら消し去ろうというような苛烈な仕置には明らかに秀吉の強い意志が感じられ、当然のことながら二人の間に根深い確執があったことが考えられた。 ルイス・フロイスは1595年中に秀次の死という一大事をヨーロッパに伝えたが、その際に独自の分析から事件は太閤と関白との不和から起こったものとして原因を三つ挙げている。これは文禄4年という最も早い時期に出された説であるが、フロイスは秀吉が三人の甥(秀次・秀勝・秀保)に天下を分け与えたことを述べた上で、そのいずれもが相次いで亡くなったことを指摘し、秀吉は天下を譲り渡したもののその実権を渡す気はなく、支配権を巡る争いがあったことを第一の理由として述べた。第二の理由としては秀次が再三促されながらも朝鮮出兵に出陣しなかったことを挙げ、日本を領すれば事足りると考える秀次が外征に対して内心不満を持っていたと述べた。第三の理由としては実子・秀頼の誕生を挙げ、秀吉は秀頼を秀次の婿養子とするという妥協策を発表したものの、その本意は秀次に関白の地位を諦めさせることにあったとし、これらのわだかまりから発した不和と不信が数年の間に高じ、後の事件につながったというのが彼の解釈であった[140]。 フロイスが提示した原因は後世の歴史学者が主張した説といくつか符合するところもある。三鬼清一郎は秀吉と秀次政権との間に統治権の対立があったと主張しており、秀次切腹事件によって育っていた新体制が壊されたことが、結果的には豊臣政権そのものの崩壊へと繋がることになったという[141]。太閤と関白の権力闘争が秀次失脚の要因として、蒲生氏郷遺領相続問題に結びつけた朝尾直弘の説がある[142]。ただこの朝尾説は、政策の決定権を有する太閤と自主権を備えずに太閤の忠実な執行機関でしかない関白では同格形態での権力闘争は成立しないと、宮本義己によって反論されている[45]。そして秀吉が我が子を可愛く思うあまりに、秀頼の誕生によって甥の秀次が疎ましくなったが、関白職を明け渡すことに応じなかったため、口実を設けてこれを除いたという説は、従来より通説(溺愛説)として語られてきた[143][144]。またこの溺愛説には、秀吉の意思というものと、淀殿の介入を示唆する石田三成讒言説と合わさったものとがある。 この他には、秀次は朝鮮出兵や築城普請などで莫大な赤字を抱えた諸大名に対して聚楽第の金蔵から多額の貸し付けを行っていたが、この公金流用が秀吉の怒りに触れたとする説[145]、この借財で特に毛利輝元に対して秀次はかなりの額を貸し付けており、秀次と秀吉の関係悪化を見て、輝元は秀次派として処分されるのを恐れ自衛のために秀次からの借金の誓書を謀反の誓約書として偽って秀吉に差し出し、秀吉が秀次謀反と判断したとする説もある[145]が、これらは前述の石田三成讒言説に出てくる話の一部を採用したものである。 人物・逸話

官職および位階等の履歴※日付=旧暦

系譜

※顕性院の系統は秀次の昆孫にあたる岩城千次郎、岩城栄次郎、千次郎・栄次郎兄弟の姉妹が子女を残さず、且つ来孫・岩城秀隆が1718年に死去したことで完全に断絶している。但し、顕性院の弟・三好幸信の系統が幕末から明治まで存続している(秋田真田家。幸信-隆長-隆長-隆長-隆矩-幸政-幸由-幸得-幸友-幸厚-隆長-隆矩-幸憲(佐藤憲綱の次男。養子として真田家に入る)-幸和(幸憲次男))。 家臣

(事件前までに転出) (事件時)

秀次切腹の主な連座者秀次の切腹前に亡くなった家臣は、連座というよりも、主人の身代わりにその罪と責任を被る意味合いがある名誉ある死であるべきだが、打ち首は罪人を意味する。また、秀次本人がその後に切腹していることから、先に腹を斬った家臣達の死が無駄になり、さらに秀次の家族にまでも罪が及ぶなど、チグハグな刑罰の執行が行われたことが本件の謎とされる部分である。刑死したものが多数いるが、これとは別に自害・殉死した者も多い。しかし富田高定の自害失敗後、秀吉により濫りに殉死を試みた者は三族を誅すとの命令が出された。 家臣

大名・公家・町人

打ち首にされた眷族

難を免れた者

墓所と供養

関連作品

登場作品

脚注注釈

出典

参考文献

関連項目 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||