蘂取村(しべとろむら)は、北海道根室振興局蘂取郡に属する村。同じく北方領土に存在する留別村、紗那村、留夜別村に次いで日本で4番目に大きな面積を持つ村であり、日本最北端の村でもある。ただし、2023年現在蘂取村を含む北方領土に日本の施政権は及んでおらず、法令上のみ存在する村[3]となっている。

村名の由来は、アイヌ語の「シ・ペッ・オロ(大きい川のところ)」から。

当該地域の領有権に関する詳細は千島列島および北方領土問題の項目を、現状に関しては現在の択捉島の項目を参照。

地理

カモイワッカ岬

カモイワッカ岬

カモイワッカ岬地図

カモイワッカ岬地図

択捉島東部にあり、択捉海峡に面している。

地勢は留茶留原野(地峡)以東の高地(島に4か所ある高地の東端)にあたり、地形は概ね険阻で活火山である茂世路岳および神威岳、ラッキベツ岳などが幾重にも連なり[4]、標高は1200m程度だが、広い山麓にカモイワッカ岬(日本最北端)、ラッキベツ岬(島の東端)、さらに日本最大(最高落差140m以上)のラッキベツの滝を擁している[5]。

夏の平均気温は20度。暖かい日は海で海水浴ができる。中心集落の蘂取は、郡内最大の蘂取川河口に位置し、島内第3の集落として賑わいを見せ[6]、その他の集落も北西岸のオホーツク海側に集中している。

択捉島蘂取村カモイワッカ岬リヌイサン滝 2018年自由訪問・交流船より

択捉島蘂取村カモイワッカ岬リヌイサン滝 2018年自由訪問・交流船より

- 山

- 神威嶽(1,323m)

- ラッキベツ岳(1,199m)

- 茂世路岳(1,124m、活火山)

- 乙今牛山(769.6m)

- 蘂取岳(852.8m)

- 硫黄嶽

- ポロス山(404m)

- ソキヤ山(647m)

- チリップ山(1,561m)

- ベルタルべ山(1,222m)

- アトサノボリ(1,209m)

- 河川

- 湖沼

村内の地名

- 大字 蘂取村

- 大字 乙今牛村

隣接している自治体

歴史

- 蘂取郡成立以前の歴史については、択捉島の歴史を参照

沿革

- 1869年(明治2年)8月15日 - 北海道11国が置かれ、千島国蘂取郡蘂取村が成立

- 1883年(明治16年) - 茂世路岳が噴火[7]

- 1884年(明治17年) - 蘂取村外一村戸長役場を蘂取村に設置

- 1886年(明治19年) - 紗那警察署蘂取分署設置

- 1892年(明治25年) - 硫黄岳で硫黄の採掘を開始

- 1896年(明治29年) - 英米の密漁対策やロシアの東漸政策の手段として警備強化が必要となり通信手段確保のために北海道本土から蘂取村まで電話線を引く事になった。当初、標津町から国後島経由で択捉島まで海底ケーブルが敷設されていたが流氷がケーブルを度々切断してしまった事から、ケーブル拠点を移し北海道根室市西浜町から国後島ケムライ岬間の海底約38kmを結び択捉島の一番北の択捉島蘂取村まで繋げられた。根室国後間海底電信線陸揚施設が根室市西浜町にあり、四島に日本人が住んでいたことを示す証拠の一つとなる。

- 1920年(大正9年)4月1日 - 根室蘂取線の建設が認定され、幹線道路の整備がはじまる

- 1923年(大正12年)4月1日 - 郡内の乙今牛村と合併、二級町村制施行

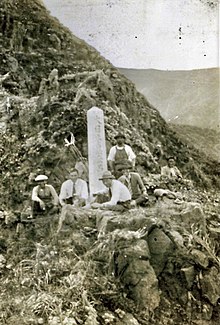

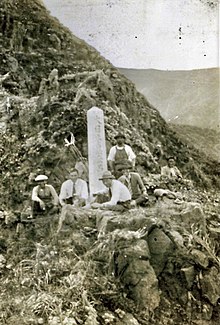

- 1930年(昭和5年)最上徳内らが設置した寛政12年の標柱が朽ち果ててしまったため、北海道庁が蘂取村の大沢村長に新しく作り直す事を依頼した。この時、国境が定まっていたので御影石で記念碑を作る事にした。本土に発注して出来上がった御影石の記念碑は蘂取村から船で運搬、択捉島島民の手(主に公務員)によって人力で択捉島蘂取村カモイワッカ岬に『大日本恵登呂府』昭和の記念碑が立てられた。この記念碑は1945年(昭和20年まで)カムイワッカオイに立っていた事が確認されているがそれ以降存在は確認されていない。

択捉島蘂取村カモイワッカ岬記念碑写真提供・公益社団法人千島歯舞諸島居住者連盟 写真撮影・蘂取村元島民 中田直次

択捉島蘂取村カモイワッカ岬記念碑写真提供・公益社団法人千島歯舞諸島居住者連盟 写真撮影・蘂取村元島民 中田直次

択捉島蘂取村カモイワッカ岬の御影石の記念碑設置後の記念写真写真提供・公益社団法人千島歯舞諸島居住者連盟 写真撮影・蘂取村元島民 中田直次

択捉島蘂取村カモイワッカ岬の御影石の記念碑設置後の記念写真写真提供・公益社団法人千島歯舞諸島居住者連盟 写真撮影・蘂取村元島民 中田直次

- 1947年(昭和22年)9月 - 蘂取住民253名が強制的にソビエト連邦の船に乗せられて樺太真岡の収容所へ送られた。

- 1948年(昭和23年)10月 - 住民231名が樺太へ強制送還される。[8]

- 1990年(平成2年)8月29日 - 9月2日 元居住者が、蘂取共同墓地に墓参。[9]

- 2016年(平成28年)8月7日 - 元居住者らが墓参。蘂取とシヤスリ両共同墓地への立ち入りが断られたため、蘂取に上陸後、海岸にて両共同墓地の合同慰霊式が行われた[10]。

行政

1983年より、蘂取村に関する戸籍事務は根室市役所が代行している[11]。なお、戦前の戸籍簿・除籍簿の一部は釧路地方法務局根室支局に保管され、根室支局が証明書の請求窓口となっている。[12]

歴代村長

『根室・千島歴史人名事典』 による。

経済

産業

- 漁業(マス、サケ、タラ)

- 沖ではサケ、マス、カジカ、タラ、オヒョウ、タコ、タラバガニ、クジラなどが取れた。

- 磯には毛蟹、花咲蟹、あぶらこの類、ヤツメウナギ、ツブ貝、ホヤ、ウニ、ホタテ、ワカメ、昆布、マツバなどが豊富。遊びながら子供でも簡単に取れた。

- 採藻業(コンブ、千島海苔)

- 畜産業(馬の放牧)

- 鉱業(茂世路砿山。副峰硫黄岳で硫黄を採掘)

公共機関

教育

- 蘂取小学校の記録

- 1.寺子屋開設

- 明治初年(1867〜1880年)ごろの学齢児童は少数であったが、1892年(明治25年)頃になると十数人を数えるほどになったため、瑞泉寺住職の斉藤芳瑞に委託してお寺の一室で授業を開始した。

- 1896年(明治29年)6月、公立尋常小学校と改め、斉藤孝太郎を訓導校長に任じ7月4日より民舎に於いて授業を開始し、翌1897年(明治30年)9月、新校舎が新築落成した。

- 1898年(明治31年)5月16日には教育勅語が下賜され、以来就学成績が向上した。1903年(明治36年)12月15日、北海道庁長官より「名暑旗(校旗)」が下付される(紫地に金糸で桜花の刺繍、金糸の房、黒塗りの旗竿に桜花の冠章、職員室に保管されていた)。

- 1915年(大正4年)11月、大正天皇・皇后の真影下賜。1916年(大正5年)、大正天皇即位の記念事業として真影奉安殿新築と教室増設を行った。1929年(昭和6年)5月今上天皇皇后(昭和天皇皇后)の真影下賜。その後十数年、社会の進展に伴って教育施設もまた改善の必要を痛感し[誰が?]、1928年(昭和3年)即位の大典事業一つとして高等科の併置を決議、同年10月、一教室を増築竣工し翌1929年(昭和4年)4月1日より高等科の授業を開始。

- 2.青年学校の併置

- 後の1927年(昭和2年)1月1日、青年訓練所を築期受重取小学校に併置したが、1935年(昭和10年)に法令の改正により青年学校と改め現在[いつ?]生徒数8名。

- 3.小学校から国民学校へ

- 1937年(昭和11年)、日中戦争勃発。戦況は拡大し、1941年(昭和16年)に太平洋戦争へと拡大して行ったが、この年を機に一斉に国民学校に統にされた。4年後の1945年(昭和20年)8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をした。8月28日、択捉島留別村にソ連軍が上陸、10月はじめには蘂取村にソ連軍が進駐ソ連漁業コンビナートの進出によって蘂取村民は強制労働を強いられたのちソ連邦によって元島民は故郷を追われた。平成に入ってから許された初の北方墓参で蘂取村に訪れた際は、家屋、庁舎、蘂取国民学校校舎も全て壊され跡形もなかった。

昭和の択捉島蘂取村の校長・先生の名前

昭和の択捉島蘂取村の校長・先生の名前

会報誌・蘂取ものがたり 蘂取会発行

地域

人口

(1945年(昭和20年)8月15日現在)[15]

総務省統計局 / 国勢調査

施設

医療機関

墓地

寺社

旧軍施設

トウロ沼近くには、陸軍飛行場が建設されていた。2021年までに行われたロシア側の研究者の調査によれば、コンクリ―ト床板を使った滑走路の遺構が残っていることが報告されている[16]。

道路

- 準地方費道

- 準地方費道85号線根室蘂取線(北海道の地方費道一覧)

- 官設駅逓

- 蘂取駅

- 幌須(ポロス)駅

- 曽木谷(ソキヤ)駅

- 茂世路(モヨロ)駅

- 年瑠璃(トシルリ)駅

船舶

その後

ロシア人の村

ソ連占領後の蘂取は、ロシア名スラヴノエ(Славное)集落となった。

のち、島内の大部分が自然保護区に指定され、蘂取村も地元のロシア人さえも立ち入りを制限された地域となった。

紗那村からの道路も廃道状態で、ヘリコプター以外で行く事は困難な、寂しい廃村となっている。

2003年にはサケマス孵化場の事務所建家が残っていた[17]が、その後倒壊または取り壊された。

脚注

参考文献

- 根室・千島歴史人名事典編集委員会 編『根室・千島歴史人名事典』根室・千島歴史人名事典刊行会、2002年。

- ばあちゃんのしべとろ 三船志代子 瑞雲舎 ISBN:9784916016430

- 日本歴史地名大系 I 「北海道の地名」(平凡社)p.1598-1600

- 角川日本地名大辞典 北海道 p.1340-1341

外部リンク