|

藩王国

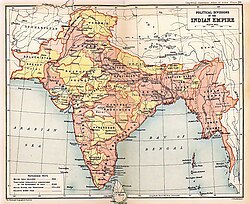

藩王国(はんおうこく、英語: princely state, native state, Indian state)とは、イギリスが植民地統治していた時代のインド(現在のインド・パキスタン・バングラデシュ、およびミャンマーを含むインド帝国)において、イギリスの従属下で一定の支配権を認められていた藩王(prince)の領国のことである[1]。「土侯国」とも訳される。 ネパール王国とブータン王国はそれぞれグルカ戦争とブータン戦争の結果イギリスの保護国とはなったものの、藩王国としては扱われていない。 歴史その起源は、18世紀初頭にムガル帝国の皇帝アウラングゼーブが死亡して帝国が分裂したのち、独立した州やその周囲にあった諸領邦のうちで、イギリス東インド会社と軍事保護条約を結び、同盟関係にあった諸国である。 その数は約600あり、広さはニザーム藩王国(ハイダラーバード藩王国)、ジャンムー・カシュミール藩王国のように20万平方キロメートルを超えるものから[2]、数平方キロメートル程度のものまで様々で、総面積は独立前のインド全体の約45%、人口は約24%を占めた。 藩王の称号はさまざまで、ヒンドゥー教徒の場合はマハーラージャ(大王)、ラージャ(王)、デーシュムク(郷主)、タークル(地主)など、ムスリム(イスラーム教徒)ならナワーブ(太守、知事)、ワーリー(支配者)などを称し、ハイダラーバード藩王はムガル帝国時代に由来するニザーム(統治者)を称した[3][4]。だが、イギリス政府からはいずれも「藩王」(prince:「諸侯」の意味)と呼ばれた。 藩王国はイギリスとの軍事保護条約により、防衛・外交権を除いた自治権を認められてはいたが、しばしばイギリスが派遣した政治顧問(駐在官)の内政干渉を受けた。 また、インド総督ジェイムズ・ラムゼイ (初代ダルハウジー侯爵)による「失権の原理」(養子相続を認めない藩王国併合政策)の強行により、イギリス領に併合された藩王国も多かった[5][要ページ番号][6]。だが、インド大反乱後は分割統治に利用できる傀儡勢力として一転して保護されるようになった。 そのため当時、藩王国にインド議会の法律は適用されず、藩王たちは自由に統治した。クリシュナ・ラージャ4世やサヤージー・ラーオ・ガーイクワード3世のような名君の統治した極少数の藩王国では近代国家並みに発展したところもある。だが、大半は支配階級の贅沢に国家予算の大部分が使われる時代遅れの体制だった。 同様の支配体制は宗教・文化が異なるミャンマー(ビルマ)でも行なわれ、現在のカレン州、カチン州、シャン州など少数民族の居住地域に藩王国が建国された。 1947年8月15日、インド・パキスタン分離独立の際、数国を除いてほとんどの藩王国はどちらかの国に併合された[7]。帰属を決めかねていた藩王国に関すると、ジュナーガド藩王国の場合はインドがパキスタンの内地になることを恐れ、1947年に強制併合され、翌1948年の住民投票でインドへの帰属が決められている (Indian integration of Junagadh) 。ムスリムの大藩王国であったニザーム藩王国はパキスタン寄りの立場を示したため、ポロ作戦でインドに強制併合されている。カシュミール地方に存在したジャンムー・カシュミール藩王国の帰属問題は、インド・パキスタンの間でカシュミール紛争になり、現在も係争中である。独立に際してインド政府が多くの藩王国を強制的に併合した理由に、19世紀のインド大反乱の際にほとんどが反乱を鎮圧したイギリス側についたことへの報復の意味合いが含まれているとされる。 ミャンマー(ビルマ)の藩王国は、同国の独立後も(同国の政治的混乱もあり)一定の支配力を保ち続けたが、1962年のネ・ウィンによる軍事クーデターでビルマ式社会主義体制が樹立すると、政府軍の実力行使によって支配層から排除された。また、シャン州などの一部の藩王国は、旧ビルマ共産党などの新興の反政府勢力によって駆逐されたものもあった。 主な藩王国現・インド

現・パキスタン

現・ミャンマー(ビルマ)

その他脚注

参考文献

関連作品

関連項目外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||||