|

名古屋市営地下鉄東山線

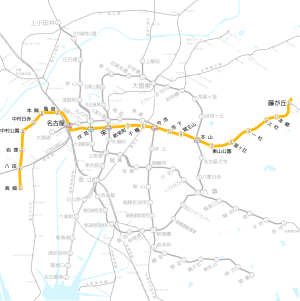

東山線(ひがしやません)は、愛知県名古屋市中川区の高畑駅から同市名東区の藤が丘駅までを結ぶ、名古屋市営地下鉄の路線である。『鉄道要覧』における名称は1号線東山線、都市計画上の名称は名古屋市高速度鉄道第1号線。ラインカラーは黄色(菜種色、ウィンザーイエロー ■)で、杉本健吉の提案による旧車両(黄電)の車体色に由来する。駅ナンバリングで用いられる路線記号はH。 すべての駅でmanaca(2011年2月11日に導入)などの交通系ICカード全国相互利用サービス対応カードが使用できる。 概要名古屋市で最初に開業した地下鉄路線であり、同市内を東西に横断し、都心部の名駅地区(名古屋駅周辺)と一大繁華街の栄を通って市東部を結んでおり、市内交通の大動脈を担っている。沿線に東山動植物園(東山公園駅からすぐ)があり、東山動植物園にちなんで東山線と名付けられた。一社駅 - 上社駅間から藤が丘駅までは地上区間で高架線となり、上社駅 - 本郷駅間では植田川の真上に高架が建てられている。そして本郷駅 - 藤が丘駅間で北へ大きくカーブし、東名高速道路を跨ぐ。東端の藤が丘駅では愛知高速交通東部丘陵線(リニモ)に接続し、名古屋市営地下鉄の路線で唯一、名東区を通っている。名古屋駅以西は太閤通をまっすぐ西へ進むルートにはなっておらず[注釈 1]、北へ迂回して亀島や本陣を経由し、中村公園駅以遠は起点の高畑駅まで南北に路線が敷かれている。全体的に浅い場所を走っているが、1980年代に開業した高畑駅 - 中村公園駅間には15mを超える深さのホームを有する駅もある。亀島駅の先では名鉄名古屋本線と地下で交差しているが、東山線としては珍しく、名鉄線の下を通っている。 名古屋市営地下鉄の中で最も利用者が多い路線である。純利益額は日本の公営地下鉄では、長らく大阪市営地下鉄御堂筋線に次ぐ第2位だったが、2018年4月1日をもって御堂筋線が大阪市高速電気軌道 (Osaka Metro) に移管され民営化されたため、公営地下鉄では第1位となった(参照:日本の地下鉄#日本の地下鉄の経営状況)。 名古屋市街の主要部を走るため利用者が非常に多く、朝ラッシュ時には2分10秒間隔[4]、夕方ラッシュ時は約3分間隔で列車が走り、日本国内でも有数の高頻度運行路線である。利用者が多い割に列車編成が短いため名古屋駅 - 今池駅間を中心に車内は終日混雑しており、また同市東部(本山駅 - 藤が丘駅間)も住宅地のため、特に朝夕は混雑している。一方、名古屋駅以西はJR東海関西本線が八田駅、近鉄名古屋線が近鉄八田駅に停車すること、また都心からの直通バスが多く走っていることなどから、比較的空いている。 1980年代には最混雑区間の名古屋駅 → 伏見駅間で混雑率が250%を超えていたが、1989年に今池駅までバイパス路線の役割を担う桜通線が開業して以降は180%程度まで落ち着いた。その後も名城線の環状化、桜通線の延伸など他路線の利便性の向上に伴って輸送量の減少が続き、2010年度以降は混雑率が140%程度で推移している。 建設当時の名古屋市の財政事情もあって、建設費を抑制するため地下区間ではトンネル断面を小さくしたことで、東山線の7年後に開業した名城線とともに小型車両が用いられている[注釈 2]。さらに、一社駅を過ぎると地上に出て、終点の藤が丘駅までの区間は高架線とすることで、同様に建設費を抑制している。名古屋市営地下鉄で最初に開業した路線であるため、駅の雰囲気は全体的に古く、ホームや通路が狭い箇所が多いほか、桜通線などの新規建設路線と比べると島式ホームが少ない。 車両基地は、両端の藤が丘駅と高畑駅に存在する。当初は栄駅の東側[注釈 3]や池下駅の北側[注釈 4]にあった。 2005年に開催された愛知万博を契機に、日本語のほか、在住者の多い英語・中国語(普通話)・ポルトガル語(ブラジルポルトガル語)・朝鮮語の計5か国語による車内放送が、名古屋駅発車時(藤が丘行)と到着時(高畑行)、藤が丘駅到着時、そして藤が丘駅停車中(高畑行)に流れるようになり、万博閉幕後も継続されていたが、2019年から駅到着時に駅ナンバリングの放送が導入されたことにより、見直された。このことは、名古屋市内で地下鉄、名鉄などの主要駅や幹線道路沿いに5か国語表示の案内の設置を進める先駆けとなった。 使用されている接近メロディは、藤が丘方面が「ドリーム」、高畑方面が「イエローライン」である[5]。 2015年9月から2016年2月にかけて高畑駅から順次各駅に可動式ホーム柵(ホームドア)が設置され[6][7]、藤が丘駅を最後に全駅に設置が完了した。これに伴い、2015年9月1日のダイヤ変更から運転システムのATO化が行われたが、これとほぼ同時に高畑駅 - 藤が丘駅間の所要時間が37分から40分と少し延びている。そして2016年7月1日から高畑駅 - 亀島駅間と池下駅 - 藤が丘駅間の各区間でワンマン運転が開始された[8]。亀島駅 - 池下駅間は従来通り車掌が乗務していた。2017年7月1日からは全線区間でワンマン運転が開始されている[9]。 可動式ホーム柵は、女性専用車両が停車する位置のものは薄い黄色で、他は白色となっているが、一部、駅の雰囲気に合わせ、女性専用車以外は異なった色で塗られていることも多い。また、線路側に掲出されている駅名標には、各駅ごとに駅カラーを定めている。 2018年現在、高畑駅以南港区方面は名古屋臨海高速鉄道あおなみ線、藤が丘駅以東長久手市方面は愛知高速交通東部丘陵線(リニモ)があるため延伸計画は全く存在しないが、1960年代には長久手町役場(現・長久手市役所)方面への延伸計画があり、その後様々な理由で中止になった。藤が丘駅から先への線路は東方の藤が丘車庫への車庫線のほか、北へ若干延びて引き上げ線として使われているが、守山区や尾張旭市方面への延伸計画は元より存在しない。 路線データ

運行形態原則として全線通しの運転であるが、始終発は以下の通り区間運転となる(2022年現在)[10]。

ダイヤは、平日の朝ラッシュ時は2分10秒間隔で毎時最大28本が運行され[4]、昼間時は6分間隔、夕ラッシュ時は3分間隔、早朝・夜間は約8分間隔、土曜・休日の朝は4分間隔、昼間から夕方は5分間隔で運行される。2004年の名城線環状化と同時に東山線の列車も若干減便されたものの、2022年までは昼間の運転間隔は最大でも5分を維持していた。2022年の改正で平日昼間の運転間隔が6分に延ばされている(これにより平日昼間は名城線金山駅 - 大曽根駅より本数が少なくなった)。なお、終電(終電延長時に増発される2往復の列車を含む)に限り栄駅で停車時間を長くとる。 早朝および深夜帯は、車内アナウンスの広告や乗換案内は省略され、代わりに出口(改札口)の閉鎖案内が流れるようになる。また、終電は発車の際の自動放送も「○○行き、最終電車」と、終電であることを強調するものになる。 毎年の大晦日から正月三が日(1月1日 - 3日)には昼間時5分間隔の「年末年始ダイヤ」[注釈 5]で運行され、大晦日から元旦までは終夜運転が行われる(30分間隔の全線通し[注釈 6])。この日のみ、岩塚駅・星ヶ丘駅発着の列車が終点の高畑駅・藤が丘駅まで臨時に延長運行される。 1969年に藤ヶ丘駅(現・藤が丘駅)まで延伸開業してから、1982年に高畑駅まで開業するまでの間は、星ヶ丘駅折り返しの列車も多く運転されていた[注釈 7]が、それ以降、星ヶ丘駅行は終電のみの運行となっている。なお、現在でも台風などによる地上区間の運転休止の場合、星ヶ丘駅で折り返しをしている。その際、同駅から藤が丘駅までは市バスによる代行運転が行われる。 岩塚駅始発の電車は、2番線(高畑駅方面乗り場)から発車する。ただし線路工事等の都合上、1番線から発車する場合もある。 現在のダイヤでは池下駅止まりの定期営業列車は存在しない[注釈 8]が、夜間には同駅からの始発列車へ送り込むため、藤が丘駅から池下駅へ毎日1本定期回送列車が運行されており、同駅到着後、今池寄りの引上線にて夜間滞泊する。 かつては、平日でも高等学校の夏休みや冬休みなど長期休暇の場合は夕方の時間帯に減便される「休校期ダイヤ」が設定されていた(2019年度をもって廃止)。また、金曜日および休日の前日(お盆・年末年始、土曜日、日曜日、休日を除く)に限り終電を繰り下げていた[13]。終電繰下げは、2013年12月20日と27日の両金曜日に試行し[注釈 9]、2014年7月4日より本格実施に至った[14]。しかし新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、2020年4月24日から運行を休止し[15]、同年6月5日に再開するも[16]、同年8月7日から再度休止となり[17]、再開されることなく、2022年9月17日のダイヤ改正により同月16日付で廃止されている。なお、この増便が行われる日は、市バスの深夜1号系統のうち1本が運休となっていた。 車両東山線は建築限界の関係で、使用されている車両が小さいのが特徴である。車体長は15.5m級、車体幅は2.5m級であり、東京メトロ銀座線の車両の大きさに近い寸法となっている。また、小断面化と軽量化のための工夫が随所に見られ、小径弾性車輪、直角カルダン駆動、モノコック構造の車体、床下機器のボディーマウントなど、市電時代からのアイディアも取り入れた新機軸が多数盛り込まれた。5000形登場前までの車両は天井の低い室内での蛍光灯の隅配置(天井と幕板の接合部に配置)や網棚の非設置など、日本では他にあまり見られない特徴を持っている。 東海地区で初めて、女性専用車両が設定された路線でもある。東山線での設定は藤が丘方面行車両の先頭から4両目(高畑方面行では先頭から3両目)である。2002年9月30日から痴漢行為等迷惑行為防止を目的として平日始発から9時までの時間帯1両を女性専用とし[18]、翌2003年から本格的に実施された[19]。その後、2008年6月2日からは17時 - 21時の時間帯にも設定、2015年4月からは終日設定となった。なお、女性専用車両であることを示す黄色いステッカーを車体側面に貼付し、駅では2008年6月2日の時間帯拡大時より接近放送の最後に「女性専用ステッカーのある車両は、女性専用となっています。」の放送がなされる(設定当初から2015年3月までは時間を限って設定していたため、「只今の時間」が加えられていた)。各駅のホームの女性専用車両の位置にはホーム上と可動式ホーム柵にもステッカーが貼られており、女性専用車両の位置の可動式ホーム柵は薄い黄色に設定されている。 2015年8月28日に5000形が営業運転を終了したことにより、名古屋市営地下鉄の路線の中で、名城線・名港線に次いで2番目にVVVFインバータ制御を搭載した車両に統一され、上飯田線に次いで2番目に車椅子スペース設置率100%を達成した。 東山線は1960年(昭和35年)、日本国内で初めて自動列車運転装置(ATO)による自動運転を実施した路線である[20][21][22]。システムは日立製作所が開発したもので、路線長が短いことや運行車種も一つであることからATOは車上装置による地上パターン方式(地上プログラム方式)とし、地上装置側より地上子、さらに車両側の車上子へ制御プログラムを送信して、車上装置で車両側の制御機器を操作するものである[20][23]。運転区間は名古屋 - 栄町間(下り線約2.5 km)であり、車両は100形105・106号車(ATOは105号車に搭載)を使用した[22]。1960年(昭和35年)10月21日[24](10月24日となっている資料もある[21])から夜間終電後に2か月間実施し、乗り心地は問題なく、駅停止精度は当初±54 cm以内の精度であったが、種々改良の後は±50 cm以内を確保した[22](第1次現車試験)。1961年(昭和36年)12月から翌1962年(昭和37年)5月まで営業時間帯の手動運転中に電子機器の耐久試験を行いながら、月に1回のATO走行試験を行った[22](長期耐久試験)。現車試験ならびに長期耐久試験は成功に終わったが、安全性やコスト面に課題が残され、実用化には至らなかった[22]。その後、1963年(昭和38年)1月10日から2月10日には営業運転に使用された[23]。 2015年9月1日のダイヤ変更からATOによる自動運転、2016年7月1日からワンマン運転が開始された[8]。 現用車両

過去の車両

歴史年表

駅一覧

新駅計画名古屋駅 - 伏見駅間に「柳橋駅」(仮称)を設置する検討が行われている[38]。場所は錦通と江川線が交わる西柳町交差点の西側である[39][40]。 1950年時点では「柳橋停留所」として設置が計画されていたが[41]、着工時に十分な利用者数が見込めないとして保留とされた[42]。しかし、後に駅を設置することを見据えて設計が行われ、「柳橋構造物」と称した[42]。「柳橋構造物」は名古屋駅を起点に東へ0K645M地点から0K795M地点までの区間であり[42]、前後の区間で見られる砕石道床ではなく駅部分で用いられるコンクリート道床で建設され、柱の間隔は前後の区間に比べて広くなっている[43]。2012年には1955年に作製された柳橋構造物の平面図が見つかっている[44]。 2014年の市議会での質問を受けて名古屋市長の河村たかしは柳橋構造物の視察を行い、駅周辺の活性化を狙って新駅の整備に取り組む姿勢を見せた[39][43]。中央新幹線の開通に合わせた再開発のため特定都市再生緊急整備地域の指定を受け、この地域に含まれる柳橋駅の設置に国の予算支援を受けられる可能性が浮上したことが背景にある[43]。2018年度には名古屋市が駅構内の配置や工事の方法を検討し、駅の設置が「物理的には可能」であると確認した[40]。一方で混雑の激しい名古屋駅 - 伏見駅間の所要時間が延びることや維持管理費が増えることが指摘されている[39][40]。 利用状況名古屋市営地下鉄東山線の輸送実績を下記に表す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。

脚注注釈

出典

参考文献

関連項目

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||