|

クエーサー クエーサー(英: Quasar)は、非常に離れた距離に存在し極めて明るく輝いているために、光学望遠鏡では内部構造が見えず、恒星のような点光源に見える天体のこと。クエーサーという語は準恒星状(quasi-stellar)の短縮形である[1]。 強い電波源であるQSS(準恒星状電波源) (英: quasi-stellar radio source)と、比較的静かなQSO(準恒星状天体) (英: quasi-stellar object)がある[1]。最初に発見されたのはQSSだが、QSOの方が多く発見されている[1]。 日本語では準星、恒星状天体という呼び名もある[2]。 概要現在では非常に遠方にある活動銀河核の一種とされる。構造上は、クエーサーと比べて比較的近傍に存在するセイファート銀河などと同じく、活動銀河核を持つ銀河の一種であると考えられている。 クエーサーのスペクトルは大きな赤方偏移を持つ。この大きな赤方偏移は、ドップラー効果により光源が地球から極めて高速で遠ざかっていることを意味するので、ハッブルの法則からクエーサーは極めて遠い場所に存在することがわかる。このような非常に遠方にあってもクエーサーは明るく見え、実際の明るさを考えると典型的な銀河の100倍程度のエネルギーを放出していると考えることができる。現在最も遠いクエーサーは、2021年1月18日に発見された J0313-1806 で、赤方偏移は z = 7.642 に達している。 →「クエーサーの一覧」を参照

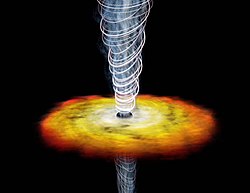

クエーサーの中には明るさが急激に変化しているものがある。これはクエーサーの本体が非常に小さいことを示唆している。 一番明るく見えるクエーサーでも、13等級の明るさしかない[3]。 全てのクエーサーが強い電波を放射しているわけではないことが分かっている。発見されている大部分のクエーサーは、電波の弱いクエーサー(英: radio-quiet quasar )であり、電波の強いクエーサー(英: radio-loud quasar )は少数(実際には全体の約10%)である[4]。 クエーサーは宇宙誕生後10億年も経たないうちにでき始め、宇宙が20億~30億歳の頃に最も多く形成された天体である[5]。 OVV(光学的激変天体)(英: optically violent variable)と定義されたものは、ブレーザーに分類される[1]。 特徴今まで観測されている数百個のクエーサーは全て大きな赤方偏移を持っており、その値は 0.16 から 7.5 付近にまでにわたっている。距離に直すと 600Mpc から 4000Mpc[6] という遠距離に存在していることになり、多くのクエーサーは 1000Mpc 以上の距離にある。観測されるクエーサーは非常に暗いが、これだけ大きな赤方偏移を生じるほど遠方にあることから、実際にはクエーサーは宇宙に存在する天体の中で最も明るいと考えられている。一般的にクエーサーの明るさは 1038 W(最も明るい電波銀河の光度)から 1042 W に達し、平均的には 1040 W の規模である。これは銀河系の明るさの1000倍、太陽の10兆倍である。また、光速度は有限であるから、これほどの遠距離にあるクエーサーを含む電磁波を観察することは、そのまま遠い過去の宇宙からの電磁波を観察していることになる。 非常に遠方にあっても観測できるほどの明るさをもつクエーサーは、その膨大なエネルギー源の推論から現在では活動銀河の一種と認識される場合が多い。すなわち、クエーサーの放射は相対論的ジェットやローブと呼ばれる構造を持つものもある。クエーサーは電波・赤外線・可視光・紫外線・X線・γ線のあらゆる電磁波で観測される。 クエーサーはまた、時間とともに明るさが変化(変光)することが分かっている。周期は数日、数時間、中には数週間、数ヶ月、数年というスケールで変化するものもある。短い周期で変化することもあることから、クエーサーは非常に小さな領域からエネルギーを放出していると考えられる。大きな天体であれば、明るさの変化を起こす原因は光速を超えずに天体全体に伝わり、それには時間がかかることになるが、天体全体が短い周期で変光するということは、変光の原因がなんであれ変化が天体全体にわたるまでに時間を要していない、すなわち天体は小さいと解釈される。 放射の発生機構クエーサーは活動銀河とほぼ同様の特徴を示すので、多くの研究者がクエーサーの放射を小さな活動銀河と比較してきた。クエーサーの正体として最も有力な説は、クエーサーは大質量ブラックホールをエネルギー源に持っている、というものである。クエーサーの強力な光度は、大質量ブラックホールを取り巻く降着円盤のガスや塵がブラックホールに落ち込む時の摩擦によって生み出されていると考えられている[7]。この物理過程では落ち込む質量の約50%をエネルギーに変換することが可能で、核融合によるエネルギー変換が質量の数%にとどまるのに比べて非常に変換効率が良い。1040 W というクエーサーの平均的な光度を生み出すには、大質量ブラックホールは1年あたり恒星を10個飲み込む計算になる。現在知られている最も明るいクエーサーの場合には、毎年1000太陽質量程度の物質を消費しているだろうと考えられている。 またクエーサーは、その周辺の環境によって「スイッチ」が入ったり切れたりすると考えられている。例えば、上に挙げたような割合で100億年も「餌」となる物質が供給され続けることはないと思われる。このメカニズムは、なぜクエーサーが初期の宇宙にのみ見られるのかという問題にもうまく説明を与える。つまり、降着円盤によるエネルギー生成は、大質量ブラックホールの周囲の物質が全て消費し尽くされると停止するのである。このことから、我々の銀河系を含むほとんどの銀河は過去にクエーサーの段階を経験し、現在は中心のブラックホールに質量が供給されていないためにエネルギー放射活動をしない平穏な状態にある、とも考えられる。活動銀河や大質量ブラックホールによるエネルギー放射活動は現在でも見られるが、クエーサーが活動していた時期に比べて非常に少なくなっている、と解釈されている。 観測の歴史現在観測されているクエーサーのいくつかは、1950年代の終わりに電波源として記録されている。1960年頃までにこのような天体が数百個見つかり、ケンブリッジカタログ第3版(3C カタログ)に収録されたが、電波源は謎のままだった。 1960年、カタログ中の3C 48という電波源と位置関係が対応する天体の光学観測に成功した。この暗く青い星のように見える天体のスペクトルには、正体不明の幅の広い輝線が多く含まれていたが、当時はこの奇妙なスペクトルが何かを説明できなかった。 1963年、カタログ中の3C 273という電波源にも位置関係が対応する天体が光学観測された。このときにもスペクトルに同様の奇妙な輝線を含んでいたが、オランダのマーテン・シュミットは、これが水素のスペクトル線が 16% も赤方偏移したものであることを発見した。この大きな赤方偏移は、3C 273 が秒速 44000km という速さで我々から遠ざかっていると解釈された。これを先の 3C 48 に当てはめれば、赤方偏移は実に 37%、光速の 1/3 もの速度で遠ざかっていることを示していた。アメリカのホン・イェー・チューは、このような天体を準恒星状電波源 (quasi-stellar radio source)と命名し、新しく Quasarとして分類される天体の研究が始まることになった。 この発見の直後から、クエーサーの持つ大きな赤方偏移の原因は天文学者の間で大きな議論の的となった。ハッブルの法則に従う非常に遠方の天体であることが示唆されたが、当時、特に定常宇宙論を支持する学者からは、もしそれほど遠方にあるのなら、クエーサーが放出するエネルギーは膨大な量になり、核融合など、(当時に)知られているどんなエネルギー変換の過程をもってしても説明できない、と反論した。膨大なエネルギー源を未知の安定した反物質に求める説などもあった。また1960年代に研究が活発となったブラックホールの理論から議論されたホワイトホールではないかとする説もあった。 同時に、そもそもクエーサーは近傍の天体なのか、あるいはその赤方偏移が示唆するように遠方にある天体なのか、ということも議論された。クエーサーの赤方偏移はハッブルの法則によるものではなく、重力ポテンシャルの深い「井戸」の中から光が放出されている(重力赤方偏移)ためではないか、という説もあった。 しかし1970年代に入ると、降着円盤とそれによる宇宙ジェットの発生メカニズムが提案され、いくつかのクエーサーの膨大なエネルギーの源はこうした活動銀河核によるものとの理解が進んだ。この結果はクエーサーの位置関係を説明するとともに、宇宙が拡大していることを支持し、ホイルの定常宇宙論をほぼ否定することになる。ごく少数であるが、クエーサーが近距離にあるという証拠を挙げている研究者がいる。ホルトン・アープは、近距離にある通常の銀河と相互作用を起こしているように見えるクエーサーを数多く撮影し、そのような銀河のカタログを作成した業績があり、また定常宇宙論を支持する立場の代表的な研究者だが、彼のこうした主張は1960年代のものであり、現在の主流とはいえない。 今日ではクエーサーが宇宙論的距離にあるという描像はほぼ全ての研究者に受け入れられている。 1980年代に入ると、クエーサーは単に活動銀河の一種であるという統一モデル(英: Unified scheme / -model )が提唱された。これによりクエーサーがブレーザーや電波銀河などの他の活動銀河と異なって見えるのは、単純に地球から見た角度の違いであるという見方が広く認知されることとなった。また、銀河系の内部もしくはごく近傍にあり、中心にブラックホールや中性子星があるためにクエーサーと同様の降着円盤やジェットなどを伴いよく似た性質をもつ天体をマイクロクエーサー(例:わし座SS 433、GRO1915+105、たて座LS5039 など)と呼ぶことがあるが、こちらは主にX線連星を伴った構造をもつ天体を指す用語であり、クエーサーとは別物である。近傍にあるためにクエーサーのような赤方偏移は見られない。 現在ではさらに観測技術が向上し、コロラド大学やカリフォルニア工科大学らにより、クエーサーAPM 08279+5255に地球上の海水の100兆倍の水が存在することが発見される[8]など、研究の進展がめざましい。 クエーサーと初期宇宙クエーサーは、ビッグバン後に宇宙の再電離が始まった時期についても手がかりを与えている。宇宙の再電離とは、冷えて安定な中性元素となった水素が、星からの高エネルギーを受けて再び電離水素となったことを指し、これが宇宙に最初に星が現れた時期と考えられている。中性水素にライマンα線より短い波長の光があたると、その光をすべて吸収して連続した吸収領域をもったスペクトルとして観測される。電離水素に高エネルギーの光があたっても吸収されない。遠い天体からのスペクトルの観測では、天体から地球までの宇宙空間にわずかに残る中性水素によって吸収され、所々に鋭い吸収線が密集するライマンαの森と呼ばれるスペクトルが観測される。このような機構はガン・ピーターソン効果と呼ばれている。 このような効果が観測されるクエーサーは長く見つかっていなかったが、21世紀に入って z = 6 付近のクエーサーからガン・ピーターソン効果による吸収域が発見され、これは再電離前のクエーサーではないかと考えられた。これは時期にして128億年前に相当する。理論上は宇宙誕生から1億年後、観測結果からは遅くても10億年後には第1世代天体が誕生して放射を始め、宇宙の再電離が起きていたことを示唆している。 クエーサーのもう一つの興味深い特徴は、ヘリウムより重い元素を含むことが分かっていることである。このことは、ビッグバンの後、最初のクエーサーが生まれるまでの間に銀河が恒星(種族IIIの星)を大規模に生成する時期があったことを示唆している。 利用クエーサーは大変離れた所にあるため平面光源として扱うことができ、地球に到達する電波は平面波とみなせるので、VLBI(超長基線電波干渉法)を使い2箇所で電波を受信し到達時間のずれを測定すれば2点間の距離が求められ、大陸間の距離、プレートの移動や沈み込み、地球の自転の変動といった大きなスケールの間隔や運動を高い精度で測定できる。 出典

参考文献

関連項目

外部リンク

|