|

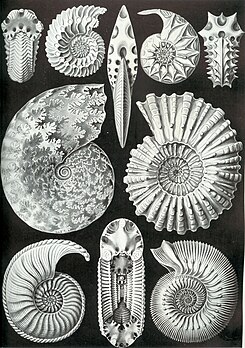

アンモナイト

アンモナイト(分類名:アンモナイト亜綱、学名:subclassis Ammonoidea)は、古生代シルル紀末期(もしくは[注 1]デボン紀中期)から中生代白亜紀末までのおよそ3億5000万年前後の間を、海洋に広く分布し繁栄した、頭足類の分類群の一つ。多くの種が平らな巻き貝のような形をした殻を持っているのが特徴である。 アンモナイト亜綱は、オルドビス紀から生息するオウムガイ亜綱の中から分化したものと考えられている。以来、彼らは実に長くの時代を繁栄していたが、中生代の幕引きとなる白亜紀末のK-Pg境界を最後に地球上から姿を消した。古生代と中生代の下位に当たる各年代を生きた種はそれぞれに示準化石とされており、地質学研究にとって極めて重要な生物群となっている。 呼称 古代地中海世界においてアンモナイトの化石は、ギリシアの羊角神アンモーン(古代ギリシア語: Ἄμμων ; Ammōn)[注 2]にちなみ、「アンモーンの角」(ラテン語: cornu Ammonis)として知られていた。大プリニウス『博物誌』では貴石類に関する章において Hammonis cornu[注 3]の名を挙げ、「エチオピアの聖石の最たるもののひとつ」として紹介している[1]。こうした伝統を踏まえ、Ammon に岩石・鉱物を意味する語尾 -ite を添えて ammonite の名を造語したのは、18世紀後半のフランスの動物学者ジャン=ギヨーム・ブリュギエールであったともされる[2]。 日本語では横山又次郎により「菊石」という呼称が提唱された。「菊石」という呼称の由来については、後述する縫合線の形状がアンモナイト目において植物の葉のように複雑であることに基づく説や、殻の螺旋や放射状に広がる肋がキクに類似することに基づく説があり、後者が有力視されている[3]。 殻アンモナイトは内臓と頭部を外套膜が被覆しており、外套膜から分泌される炭酸カルシウムで構築された殻が軟体部全体を保護している。多くの属種は殻が軟体部を包む外殻性であるが、ゴードリセラスやプチコセラスなど殻の一部が軟体部に覆われる内殻性と指摘されている属種も存在した。また、アンモナイトは発生初期段階において内殻性であったとも指摘されている[4]。 アンモナイトの殻は多様性が高く、パラプゾシアのように直径2メートルに達するような巨大な属種や、異常巻きアンモナイトと呼ばれる特殊な殻を持つものも登場している[5]。 等角螺旋アンモナイトの殻(螺環)の外観は一見しただけでは巻き貝のそれと同じようにみえるが、注意深く観察するとそうではない。一般的なアンモナイトの殻は、巻き貝のそれと共通点の多い等角螺旋(対数螺旋、ベルヌーイ螺旋)構造を持っていることは確かであるが、螺旋の伸張が平面的特徴を持つ点で、下へ下へと伸びていき全体に立体化していく巻き貝の殻とは異なり、巻かれたぜんまいばねと同じような形で外側へ成長していくものであった。これは現生オウムガイ類も同様である[6][7]。 また、殻の表面には成長する方向に対して垂直に節くれ状の段差が多数形成されていることが多い。 内部構造 巻き貝との違いは殻の断面からもわかる。螺旋が最深部まで仕切り無く繋がっている巻き貝の殻の内部構造に対し、アンモナイトの場合、螺旋構造ではあるが多数の隔壁で小部屋に区切られながらの連なり(連室)となっている。この構造は現生オウムガイ類の殻と共通する[8]。殻(螺環)の内部は、現生オウムガイ類(オウムガイ属〈ノーチラス属〉 genus Nautilus[注 4])と同様、軟体部が納まる一番外側の大部屋(住房;じゅうぼう)と、その奥にあって浮力を担う小部屋(気房;きぼう)の連なりとで構成されている[9]。住房と気房は隔壁襟を介して細い体管(連室細管)によって繋がっている。このチョーク質層と有機質層からなる連室細管を介して浸透圧調整が行われていたはずである[4]。 かつてアンモナイトの気室は、内部に液体を出し入れして全体の重量を調節し、沈降あるいは浮上する役割を果たしていたと考えられていた。しかし1970年代に発表されたオウムガイの観察結果では、オウムガイの気室は石灰化が不十分で水圧に耐えられない形成初期段階には液体で満たされ、隔壁の強度が十分なものになると液体を排出することが判明した。オウムガイの気室は浮力の獲得によるジェット推進の効率化や姿勢維持に寄与しており、アンモナイトも同様であったと推測されている[10]。 現生オウムガイ類の飼育研究から、殻の成長に伴って軟体部が断続的に殻の口のほうへ移動し、その後に残された空洞は最初は体液で満たされているものの浸透圧が作用して体液が自然に排除される仕組みであったと推測されており、積極的にガスを分泌するのではないと考えられている。現生オウムガイ類との相違点として、現生オウムガイ類の隔壁が殻の奥に向かって窪むのに対してアンモナイトの隔壁は殻の口の方向に突出する傾向があること、隔壁間の空洞を連結する連室細管は現生オウムガイ類では隔壁の中央部を貫通するのに対してアンモナイトでは殻の外側に沿っていることが多いことが挙げられる[9]。 殻の成長また、螺環の巻き始めの部分に初期室という丸い空間が存在している点も、これを持たないオウムガイと異なる[5]。卵の中で発生したアンモナイトの殻は初期室とそれを取り巻く1/3から1巻き程度の螺環で構成されている。この小さな殻はアンモニテラと呼ばれるもので、卵から孵化した後、あるくびれを経て異なるから構造の螺環が続けて形成されていく。通常巻きのアンモナイトではより外側を次の螺環が取り巻くように成長していき、内側の螺環は真珠層で被覆を受ける[4]。 縫合線隔壁が接する縁の部分は縫合線をなす。縫合線の形状は年代による差異が明確で、後代のものほど複雑になっている。具体的には、ゴニアタイト目の縫合線は山と谷からなる単純なもので、セラタイト目では比較的複雑化を遂げている。アンモナイト目の縫合線は複雑な襞(ひだ)状に折れ込んでいる。このような複雑性は、ダンボールや波板、H形鋼などと同様、殻の強度を高めつつ軽量化を図るという相矛盾する課題を達成するための仕組みである[9]。なお、全ての属種がこの複雑化の傾向に従っているわけではなく、例外も存在する[4]。 軟体部 アンモナイトは軟体動物であるため、軟体部(本体部)が極めて残りにくい。かつては現生のオウムガイのように90本近い数の触手があったと考えられていたが、デボン紀のアンモナイトの化石をCTにかけたところ、蛸形亜綱と同様の8本または10本程度の触手が確認された。生痕化石からもこの本数が支持されている[11]。アンモナイトの触手には針状の構造が2列並んでおり、これがフックとして機能していたと見られる[11]。 触手の根元の中央部には口があり、口には石灰成分に富むキチン質で構成された上下に1対のカラストンビが存在した。カラストンビは現生の頭足類と共通して、一般に下顎板の方が大型である。顎で噛み砕いた食物は顎内部の歯舌[注 5]によりさらに細かく破砕され、食道に送り込まれる。歯舌は現生の蛸形亜綱と比較して小型であり、同様に7列で構成されていた[11]。また、鰓は4枚のオウムガイと異なり、蛸形亜綱と同じ2枚であったと推測されている[11]。 アンモナイトの顎はアプチクス型とアナアプチクス型の2タイプが存在する。アプチクス型は顎を垂直にすることで開口部を塞いで軟体部を保護する蓋として機能し、水平にすることで顎として機能したと考えられている。アナアプチクス型の顎は現生のオウムガイのものに類似し、強く湾曲している。先端部には鋸歯が並び、外敵に対する防衛に留まらず、反撃に転じることも可能であったとされる。アプチクス型の顎器はヨーロッパを中心とするジュラ紀の地層、アナアプチクス型の顎器は日本をはじめとする白亜紀の地層から多く確認される[11]。 進化史と系統分類  前述の通り、アンモナイト亜綱の系統発生は、古生代オルドビス紀から生息していたオウムガイ亜綱からの分化と考えられている。生態ピラミッドの最高次捕食者として栄えた時期もあったオウムガイ亜綱とは違い、アンモナイト亜綱はその進化史の初めから食い食われる中位の捕食者としての出現であった。何を祖先と見なすかは、諸説で割れる分類が最初期のアンモナイトを何と定めるかによって違ってくる。バクトリテス目をもってアンモナイト亜綱の発生とし、その直接的祖先とされるオルソセラス目(la:オルトケラス目、チョッカクガイの類い)のスフェオルソセラス(la:スファエルオルトケラス、Sphaerorthoceras)を上に置く考えもあれば、直錐形の殻を持つバクトリウス目をオウムガイ亜綱に分類し、彼らから分岐して螺旋形の殻の進化傾向を初めて見せるアナルセステス目をもって最古のアンモナイト亜綱と見なす説、その他がある。 古生代のデボン紀にはアナルセステス目の他にゴニアタイト目とクリメニア目が出現した。さらに石炭紀には絶滅したアナルセステス目やクリメニア目と入れ替わるようにプロレカニテス目が出現した。しかしこのプロレカニテス目とゴニアタイト目も未曾有の絶滅期であるP-T境界を超えることはなかった[5]。しかし、後期ペルム紀出現のセラタイト目はP-T境界を超えて三畳紀を迎え、この時代を繁栄期としている。そして、アンモナイト亜綱の代表たるアンモナイト目(狭義のアンモナイト類)は、セラタイト類を母体として中期三畳紀に現れている。彼らはジュラ紀・白亜紀を通して大繁栄することになるが、その陰でセラタイト類は三畳紀末に姿を消した[5]。 登場以来、古生代から中生代にかけて長く繁栄することとなったアンモナイト亜綱ではあるが、幾度となく到来した絶滅イベントによって彼らのうちの古い形質を残すものは失われていき、ジュラ紀にはアンモナイト目だけが亜綱を構成する状況となっていた[5]。しかしアンモナイト目自体が多様性の高い分類群であり、例えば後期白亜紀には異常巻きで有名なアンキロセラス亜目が繁栄を見せている[4]。しかしアンモナイト目も約6600万年前のK-Pg境界で姿を消し、アンモナイト亜綱の命脈は絶たれた[5]。暁新世最初期(ダニアン)まで生き延びたとする記録も散発的に知られるものの、依然として議論の的となっている[12]。 一方、アンモナイト亜綱より先に存在していたオウムガイ亜綱は、これも長い地質時代の間に多くの種が現れては消えていった。それでも、遠い子孫がわずかに生き延び、我々はそれを「オウムガイ(オウムガイ属、現生のオウムガイ類)」と呼んでいる。20世紀末以降の学会では、断片的に軟体部の痕跡を留めているアンモナイト化石を基にした知見から、殻の形の似ている現生オウムガイ類よりも、歯舌にある歯の数などで共通性を見出せるイカやタコを近縁とする説が有力になっている。現生のイカやタコを含む鞘形亜綱の原初的な分化も、アンモナイト亜綱の発生の頃にまで遡って考えるのが、今日的な説である[11]。 アンモナイトと現生オウムガイ類は別の系統群と見なされるようになったわけであるが、類似する生活様式を持っていたための一つの収斂進化であると考えられている。 イカに近い生態で復元する場合のアンモナイトは、ごく短い足を多数具え、水中半ばを漂うように泳ぐ姿を想定される。それが、タコに近い生態での復元であれば、殻から長い足を出して、海底を這い回る様子が描かれることとなる。 上位分類頭足綱の分類は非常に流動的で、統一見解が無い。諸説ある中の有力な3説に基づく、アンモナイト亜綱の上位分類、および、近縁の分類群をここに示す。 分類 (1)頭足綱をオウムガイ亜綱・アンモナイト亜綱・鞘形亜綱の3亜綱に大別する。 分類 (2)頭足綱をオウムガイ亜綱と新頭足亜綱の2亜綱に大別し、新頭足亜綱をアンモナイト類と鞘形類(絶滅したベレムナイト類、および、現生のイカ、コウモリダコ、タコを含む)に二分する。

分類 (3)頭足綱を四鰓亜綱と二鰓亜綱の2亜綱に大別し、オウムガイ類とアンモナイト類と前者の下位に、現生を含む全ての鞘形類を後者の下位に置く。

下位分類(目・亜目)諸説ある中の有力な2説に基づく、アンモナイト亜綱の下位分類をここに示す。アンモノイド類は、狭義のアンモナイト類(アンモナイト目)と区別して言う場合のアンモナイト亜綱の呼称。なお、分類 (1) は分類 (2) より多くの目を含むがゆえ、先に記したに過ぎない。分類 (2) は多くの支持を集める分類法である。 略号の意味: †=絶滅(ここでは全て絶滅種)。la=ラテン語発音に準じた仮名転写(以下同様)。日本語による別の読みもあるが、ここでは省略する。 分類 (1)バクトリテス目をアンモナイト亜綱の始原的一群とする説に基づく。アンモナイト亜綱を、バクトリテス目からアンモナイト目に至る7目4亜目に分類。

分類 (2)バクトリテス目をアンモナイト亜綱に先行するものとして除外し、オウムガイ亜綱に分類する説に基づく。アナルセステス類をもってアンモナイト亜綱の出現とする。このほかにも、アンモナイト亜目をアンモナイト亜目とペリスフィンクタス亜目 (Perisphinctina) に二分する説もある。

生態アンモナイトの形態は多岐にわたり、これは彼らの持つ多様な生態を反映していると思われる[4]。アンモナイトは漏斗から海水を噴出して移動していたと考えられているが、その際にイカに類似した長い触腕を伸ばして獲物を捕獲する、あるいは触手の間に粘液による膜を張ってクモのように有機物を確保するなど、様々な方法で食物を摂取していたことが想像されている[11]。 一方でアンモナイトは被食者でもあった。アンモナイトの殻の中には鋭利な突起で引っ掛かれたような痕跡が認められるものがあり、これはイカに襲われた痕跡と推測されている。また、丸い穴が一定間隔で整列したアンモナイト化石も発見されている。これは白亜紀のモササウルス科爬虫類の噛み跡(あるいはカサガイの付着跡)と見られている。また、ジュラ紀の甲殻類であるエリオンも、アンモナイトの開口部に鋏を刺し込んで殻を破壊し、軟体部を切り刻むようにして捕食していたとされる[11]。また、魚類による攻撃も受けていた[11]。 化石としての特徴生層序 化石の産出数が多いことに加え、年代によって形に差異が見られ、なおかつ、その特徴が信用に足る規則性を持っているため、示準化石として地質学上有用なものとなっている。すなわち、アンモナイトの化石は多くの年代地層で見出されるが、その種類は限定的・規則的であるので、各種のアンモナイト化石が発見される地層の相対的な年代をアンモナイトで特定できる、ということである[13][14]。 主な化石産地世界主な産地としては、モロッコ、ロシア、イギリス、ドイツ、カナダ、アメリカ合衆国、マダガスカル、日本が挙げられる。他に、フランス、スイス、ナイジェリア、カザフスタン、インドネシア、ペルーも知られる。

日本日本では北海道が世界的産地の一つとして知られており、これまでに600種類以上が発見されている。特にアンキロセラス類の産地として有名。  主な展示場日本

利用化石、ときに宝石アンモナイトの化石は、しばしば観賞用やアクセサリーとして販売・利用されている。古代生物の化石であることはそれ自体価値であり魅力であるし、地球上海底から高山まであらゆる場所で見つけられ採掘も容易であり、優れた造形もまた、人を惹きつけるものがある。風水で語られ、利用されることもある。さらには、宝石の輝きを持って産出するものがあり、それらは加工され、高値で取り引きされる。     アンモナイトの殻の中層にあって光沢を放つ真珠質層が損なわれることなく[注 6]化石化したアンモライトは、琥珀(こはく)・真珠・珊瑚(宝石サンゴ)とともに有機質(生物)起源の宝石の一つに数えられる。高いイリデッセンス効果によって蛋白石のような虹色の輝きを放つこの化石は世界各地から見出されるが、宝石と呼べる良質のものは米国とカナダにまたがるロッキー山脈の東斜面のみで産出し、とりわけカナダ・アルバータ州の約7000万年前の地層に由来のものは価値が高い。アンモライトは、古くはインディアンのブラックフィート族 (Piegan Blackfeet) が護符として用いていたという。世界的に知られるようになったのは1970年代以降で、現在最大の市場となっているのは日本、これに産地カナダ、その他が続く。ロッキー山脈のアンモライトはほぼ全てプラセンチセラス(la:プラケンティケラス、Placenticeras)属の1種に由来している。左(上段)の画像:アンモライト(未加工)。左(中段)の画像:アンモライト・ジュエリー。 アンモナイト・パイライト (Ammonite pyrite) は、殻の組織に黄鉄鉱(パイライト)が入り込んで結晶化したアンモナイト化石である。 これも宝石的価値のある良質のものは加工され、ペンダントトップ等のアクセサリーとして用いられる。左(下段)の画像:アンモナイト・パイライト。 芸術的モチーフ アンモナイトの優れた造形は多分野の芸術家に愛され、多くの創作物がこれをモチーフとしている(右列上の画像の街灯は一例[注 8])。対数螺旋はレオナルド・ダ・ヴィンチやアントニ・ガウディの建築様式にも見られるが、ガウディの螺旋階段などは上から見ると段差の一つ一つがアンモナイトの連室を想起させ、巻き貝の殻とは違うアンモナイトの殻がモチーフであったとする話を説得力あるものとしている。右列下の画像は別のものであるが、これも対数螺旋の階段の一例。 脚注注釈

出典

関連項目

外部リンク

|