|

錨    錨(碇、いかり、アンカー、anchor)とは、船舶などを水上の一定範囲に止めておくために、鎖やロープを付けて海底や湖底、川底へ沈めて使う器具。定置網や建網などの漁具の固定にも用いる[1]。 船や航海を連想させるものとして、シンボル的に用いられることも多い。 歴史西洋の錨錨の歴史は船の歴史とともにあるとされ、筏や丸木舟が出現した後、より効率よく安全に航海するために組立船が作られるようになり、船が容易に流されないように用いられるようになった石の重りが起源とされている[2]。この石の重りは石碇と呼ばれるもので「碇」の字を当てる[2]。 紀元前2000年頃より前には、石に縄を括りつけたものや、紛失を防ぐために石に穴を開けて縄を通したものが用いられた[2]。紀元前2000年以降になると、石碇の底部に穴を開け、その穴に木製の爪を付けたものが用いられるようになり底質を掻く力を利用するようになった[2]。 紀元前700年頃には爪状の木材で碇石を挟み込んだ木碇が登場した[2]。さらに紀元前500年頃の古代ローマでは爪先端を青銅のプレートで覆い、安定装置であるストックを金属にした木錨も作られるようになり、安定装置(ストック)と爪(フルーク)からなるストック・アンカーがほぼ完成に至った[2]。 1927年にイタリアを支配していたベニート・ムッソリーニが国威高揚のために、ローマ第3皇帝カリグラ(在位37-41)が建造したとされる船を見つけるために、ローマ郊外にあるネミ湖から水を全て排出し発掘を行なった。3年後の1930年、巨大船と共に2つの錨が出土し、1つは鉛のストックを持つ木製の碇で、1つは木板で覆われた鉄製の錨であった。これらの船と錨は、出土した地層から紀元1世紀頃のものであることが分かっている。 鉄製錨は300キログラムを超える大きなもので、更にストックが可動式で取り外すことができ、この時代に現在の錨に通じるものが既に確立されていたことがわかる。また、この鉄錨は、現存する最古の鉄製錨としてローマ文明博物館に保管してある。 これらのことから、紀元前2-3世紀には鉄製錨が使われていたであろうことが推測できる[3]。 紀元前6世紀頃にはすでにストック・アンカーが使われていたが、18世紀末になると、長く使われていたストック・アンカーに代わり、ストックのないストックレス・アンカーが発明され、現在のアンカーの主流となっている[4]。 19世紀には帆船から汽船の時代になり揚投錨の効率化が求められるようになった[2]。しかし、ストック・アンカーは収錨時に船体を傷つけることがあり、大きな空間を必要とするためにストックを畳める構造になっていたが、ストックを展開しなければならず時間がかかる難点があった[2]。ストックレス・アンカーでは揚投錨時に取り扱いやすいようストックを排除し、かわりに錨がどちらに傾いてもフルーク(爪)が海底を掻くようにフルークと一体になったクラウン部を錨鎖とつなぐシャンクの根元がピンにより可動する構造になっている[2]。 日本の錨日本の船の錨(碇)は大まかには、石・木碇・鉄碇の三段階で発達した[1]。なお、明治時代以降「錨」の字が慣用されるようになったが、江戸時代には「碇」の字が慣用されていた(後述)[1]。 大阪市森の宮遺跡からは縄文時代後期末から晩期前半の縄が巻き付いた状態の碇石が発見されており、最大長約42センチメートル、重さ12.5キログラム、砂岩製で打ち欠きを施し、蔓をよった縄で縛られ、その重量から舟の碇とされ、この他にも、打ち欠きがなく、重量8キログラムで十文字に蔓で縛られたものも出土している[5]。古墳時代の絵画資料としては大阪の高井田山古墳壁画がある[1]。 次に、木碇はカギ状の爪をもつタテ割り材で、薄い石材を左右から挟み込んだ形式のものである[1]。木碇の資料として『枕草子』や『松崎天神縁起絵巻』『川口遊廓図屏風』などの資料がある[1]。 その後、鉄碇(カナイカリ)が出現し、永享5年(1433年)の『神功皇后縁起絵巻』に四爪鉄碇がみられる[1]。しかし、鉄碇が出現しても木碇はただちには駆逐されず、近世初期になっても木碇が主用され、鉄碇は大名の軍船などに使われる程度であった[1]。 明治大正時代には、海軍の近代化を図るために世界各国から艦船を購入しているが、これらの船舶と一緒にマーチンスやトロットマンス等数多くの錨が日本へやってきている。現在使用されているJIS型の元となるホールスも大正末期にはパテントアンカーとして日本へ輸入されていた[6]。 1954年に起きた青函連絡船洞爺丸事故により錨の性能への関心が高まり日本独自の錨開発が始まる。 当時日本国有鉄道では国鉄型としてJNR型アンカーを開発し、洞爺丸の後継船をはじめ多くの船舶へ広めようとした。しかし、性能面での問題や青函連絡船の廃止、国鉄の民営化など様々な事情から現在ではほとんど使用されなくなっている。JNR型アンカーの姿は函館市青函連絡船記念館摩周丸や独立行政法人航海訓練所の大成丸で見ることができる。 海上自衛隊では創設と共に新型アンカーとして錨の開発に乗り出し、日本独自の錨としてあけぼの (護衛艦・初代)に搭載している。しかし、性能面において世界各国の錨になかなか迫れず、正式な名称も与えられずに、現在では海上自衛隊第1術科学校及び海上自衛隊第2術科学校の中庭や校庭にモニュメントとして飾られるのみとなっている。 日本各所にある商船学校や研究所、錨の製造工場なども錨の開発を行い、神戸大学ではKS-1(現KS-11)アンカーを開発し、練習船深江丸に搭載している。また、尾道錨製造ではONO-45として会社独自の錨を開発したが、尾道錨が廃業したため使われること無く消えた。 その後中村技研工業が第3世代と称してDA-1型アンカーを開発し、フェリー等の一般商船で使われるようになっている[7]。 語義錨と碇日本語での漢字については「錨」が慣用されるが、明治以降のことであり、江戸時代には「碇」の字を慣用した(そのため「錠」との誤用もみられた)[1]。 奈良時代の『万葉集』ではイカリに「重石」「重」「慍」の字を当てている[1]。『播磨国風土記』では「沈石」の字を当てている[1]。 なお、同源かは不明であるが、海中にある石のことを「いくり」という[8]。10世紀中頃の『和名類聚抄』巻十一における訓読みの表記は、「伊加利」、「海中に石を用いて駐在する」と説明されていることから、漢字では「碇」のほうで表記されている。 平安時代に「碇」の字が定着し、形式の変化には関係なく、江戸時代までは「碇」が慣用されることになった[1]。 アンカー英語での「Anchor」(アンカー)の語源は、「[Ank]」(曲がった)に由来しており、「Ankle」(アンクル、かかと)や「Angle」(アングル、角度)なども同源の単語である。またアラスカの港湾都市であるアンカレッジは、投錨地(anchorage)に由来している。 機能 1.左:従来型ストックレス・アンカー(無かん錨、Stockless anchor)JIS型 2.右:新型ストックレス・アンカー AC-13型 3.アンカー・リング 4.シャンク(錨柄、Shank) 5.爪(アーム、Arm、錨腕) 6.ヒンジ(Crown pin, Hinge pin) 7.アンカー・ヘッド(錨冠、Anchor head, Crown) 8.耳(Ear、トリッピング・パーム)[9] 錨と錨鎖は海底面等との間で生じる抵抗により船の移動を制止する働きをする。 以下の説明はストックレス・アンカーについて行なう。また、大きな錨は錨鎖によって船と結ばれるが、ヨット・ボートなど小型船ではロープが使用されており、小型錨の種類は多種に渡る。 各部名称・構造

把駐力→詳細は「把駐力」を参照

把駐係数→詳細は「把駐力 § 把駐係数」を参照

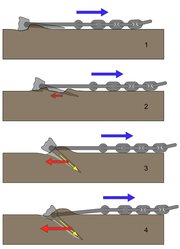

安定性錨が爪を底質に食い込ませ、水平状態を保ったまま高い把駐力を生じさせるには、ストックのような左右のバランス機能をストックレスアンカーに持たせる必要がある。一般的にストックレスアンカーは引き続けられると傾きや反転現象を起こし走錨してしまうため、走錨させない・走錨をすぐに察知する「守錨」作業を必要としている。錨にとって最も重要な性能が安定性であるといえ、横軸-距離・縦軸-把駐力の「把駐力特性曲線」によって判断し、飽和曲線に近いグラフになるほど安定性が良いアンカーとなる。ただし、数値的基準は無い。 小型軽量化船が受ける風圧や波、潮流などに対して十分安全なだけの抵抗を生む錨と錨鎖が使用されることで停泊時の安全が保たれることが基本である。嵐の時には錨泊する場合には錨と錨鎖はぜひ必要な装備であるが、それ以外の通常航海時には大きな揚錨機も含めて、場所と重量の分だけ無駄となる。そのため、21世紀初頭での実際の使用環境では、錨と錨鎖だけでなく主機関による推進力によっても安全が担保できるとして、錨と錨鎖が小型軽量化されることがある[10]。 構成錨は錨鎖とともに用いる。錨と錨鎖は船の載貨重量と船種によって決まる「艤装数」に基づいて、各船が備えるべきものが規定されている。 規定は船級によって決められるが、日本では国土交通省JGの「船舶設備規程」と日本海事協会NKの「鋼船規則」がある。 錨鎖旧日本海軍の操船教本には、繰り出す錨鎖の長さL(m)は水深D(m)に対して3D+90で表され、荒天時は4D+145で表されている。これらは現在でも一般的に使用されており運輸安全委員会の調査では、特別な場合を除いてこの数値に準じていれば、錨泊時の安全性が保たれると報告されている。 錨鎖を長く出すほど抵抗が増すが、繰り出しや引き込みの作業時間が多くなることや、単錨泊の場合には船の振られる幅も大きくなる。このため、港によっては錨泊場所や鎖の繰り出す長さに制限を設けている場所もある。 錨鎖の摩擦抵抗係数錨鎖も海底に接していれば摩擦によって抵抗が生まれる。錨鎖の摩擦抵抗係数とは錨鎖の自重の何倍の抵抗力が生じるかを示す数値であり、泥質海底で1、砂質海底で0.75程度である。 現在の錨泊方法では、錨よりも鎖による把駐力を中心に考えるため、タンカー等の大型船舶では数百メートルにおよぶ錨鎖を装備している。 錨泊  錨泊法錨泊法(Anchoring)には単錨泊(一個で固定)、双錨泊(二個で双方向から固定)、二錨泊(二個で一方向から固定)などの方法がある[11]。 投錨錨を投下することを投錨法(Letting go the anchor)といい、前進しながら行う方法を前進投錨法、後進しながら行う方法を後進投錨法という[11]。錨鎖を繰り出しただけでは錨が海底を掻かず把駐力を生じないため前進または後進の惰力を要する[11]。通常、商船が単錨泊を行う場合は後進投錨法、双錨泊を行う場合は前進投錨法がとられる[11]。 検錨長期間の停泊で錨が軟らかい底質に沈下埋没したり、船の振れ回りによって錨鎖に捻りがかかったりする。これらによって錨が巻き上げ不能となるのを防ぐために時々錨を巻き揚げることを検錨(Sighting anchor)という。同じ舷の錨を続けて使わないよう、片舷の錨が底を離れてすぐにもう片舷の錨を投ずる[11]。 揚錨錨を船に揚げる方法を揚錨法(Weigh up anchor)という[11]。横方向で引っかかているため、アンカーの真上にスクリューなどで移動して、アンカーウィンチ(揚錨機)を使うか、風の力で移動しながら引き抜く。 揚錨不能または緊急時で揚錨の時間もないため錨を捨てることを捨錨(Slipping anchor)という[11]。 錨を巻き上げることを抜錨という[12]。 守錨法安全な錨泊を維持する方法を守錨法という[11]。 走錨嵐や潮流などで船舶が受ける外力が錨と錨鎖の抵抗力やプロペラの推進力を上回れば、錨が錨鎖と共に引きずられる。この時、錨が傾いたり反転現象によって把駐力が小さくなり錨が移動し続けることを走錨(そうびょう)と言う。一度、走錨状態になると再び錨の姿勢が正常に戻ることは期待できないため船舶を止めることは難しくなる。嵐などの荒天時では、錨と鎖を引きずっているため、ウィンドラス(揚錨機)では引き上げられなくなる。特にこのような場合には、操船ができずに海難事故に至る危険性が非常に高くなる。 実際に事故に至ってしまった例として、平成30年台風第21号による関西国際空港連絡橋タンカー衝突事故が挙げられる。この事故では死者は出なかったものの、空港への交通が長期に亘り寸断される結果となった。この事故を教訓に走錨が発生する可能性がある気象条件の際には航行警報で錨泊禁止などの呼びかけが行われるようになっている。 底質にもよるが、JIS型やAC-14型では、錨泊時に爪が正常に掛からない場合があり、小さな潮の流れや弱い風などでも船が移動する場合があるので、この時はアンカーの打ち直しを行う。旧来のストック・アンカーではストックにより姿勢が安定しやすいため走錨が起こりにくいとされている[9]。 風などで走錨する場合は、初期段階において振れ回り運動を起こし圧流される[13]。 走錨中は国際信号旗の「Y」を掲げることで周囲に知らせる。 絡み錨錨が絡むことを絡み錨、錨鎖が絡むことを絡み錨鎖という[11]。これを図案化したものがしばしば海軍や船員の関連組織のシンボルとして用いられる。 種類 左が使用する状態。 右が格納のためにストック(桿)を畳んだ状態。下の爪とは直交するストックが海底面で横になるとき、爪の一方が海底面に突き立てられる。       錨はその形状や大きさによって使用する場所や使い方などが区別され、ストックの有無や性能によっても種類が大別される。

シンボルとしての錨錨は各種の旗や紋章、徽章で、海事を象徴する意匠として用いられる。世界各国の海軍や沿岸警備隊、民間海運会社の帽章に意匠を与えた。日本の海上自衛隊でも帽章に錨に鎖がからまった「からみ錨」が用いられている。日本の伝統的な家紋においても、「錨紋」は複数みられる[14]。 ストックレス・アンカーが主流の現代においても、シンボルとしての錨は旧来型のストック・アンカーが使われている(シャンクと十字に交差するストックがある)。 アメリカン・コミックスのキャラクターポパイの腕には、錨の刺青が描かれており、このキャラクターの特徴ともなっている。腕に描かれた錨の刺青がポパイが水兵(もしくは船乗り)であることを連想させる。 地図記号地図における港湾の記号は錨をモチーフにしており、重要港、地方港、漁港で記号の表記が異なる[15]。 符号位置

錨から派生した語句→「アンカー § anchor」も参照

脚注

関連項目外部リンク |