|

Establecimientos coloniales de la Patagonia atlántica   Los establecimientos coloniales de la Patagonia atlántica son las poblaciones que la Corona española fundó en la costa patagónica, bañada por el mar Magallánico del océano Atlántico en los territorios nominales del Imperio español habitados originariamente por tehuelches, debido al peligro de que se fundasen allí establecimientos franceses o ingleses, quienes consideraban a esa región como res nullius.[cita requerida] Posteriormente a la independencia del Cono Sur contribuiría al mantenimiento fronterizo de las repúblicas neoformadas según los tratados del uti possidetis iure y factum de 1810. Antecedentes históricos de la costa patagónica orientalErección del efímero Puerto de los Leones en la bahía Camarones El 9 de marzo de 1535, el navegante Simón de Alcazaba y Sotomayor quien fuera nombrado adelantado de la gobernación de Nueva León, fundó en la caleta Hornos de la bahía Gil —a 29 kilómetros al sur de la actual localidad argentina de Camarones, en la actual provincia del Chubut— el efímero «Puerto de los Leones». Dicha efímera localidad duraría hasta el 17 de junio del citado año, cuando fuera abandonado después de ser asesinado el adelantado Simón de Alcazaba. La Gobernación del Río de la PlataA solicitud del adelantado Juan Ortiz de Zárate el rey Felipe II de España emitió una real cédula del 1° de junio de 1570 otorgándole jurisdicción desde el Río de la Plata hasta el Estrecho de Magallanes, que antes había otorgado a Jaime Rasquín, más 200 leguas de costa en el Mar del Sur (Océano Pacífico):

La gobernación del Estrecho, Ciudad del Rey Don Felipe y la de Nombre de JesúsEl 11 de febrero de 1584, Pedro Sarmiento de Gamboa, quien había sido nombrado por el rey Felipe II como Gobernador del Estrecho de la Madre de Dios, Capitán General del mismo y de lo que poblare, estableció en el cabo Vírgenes (del actual territorio argentino, casi en el límite con Chile), la población de Nombre de Jesús y posteriormente, el 25 de mayo de 1584 fundó la Ciudad del Rey Don Felipe en la bahía San Blas del estrecho de Magallanes (en actual territorio chileno), pereciendo de inanición sus habitantes.[1][2][3][4] Evolución limítrofe y preocupación por el poblamiento la zonaEn 1573 el rey Felipe II disuelve la Real Audiencia de Concepción, restaurando al Rodrigo de Quiroga como gobernador de Chile mediante la Real Cédula de San Lorenzo el Real del 5 de agosto[5] en esta cédula se habla sobre el territorio en los siguientes términos:

En 1680 el rey Carlos II ordenaba promulgar la Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, en la cual en su Ley 12 disponía que la Audiencia de Chile tuviese:

En 1669 una real cédula ordenó al gobernador de Buenos Aires tomar medidas sobre los indígenas, mencionando los distintos lugares en donde se encontraban estos: que en los términos de aquella jurisdicción por la parte del sud, i confines de la cordillera e Chile, i provincia de Tucumán, habían sido siempre habitados de un numeroso jentío de indios serranos i pampas bárbaros en el modo de vivir.[9] El 21 de mayo de 1684 el rey volvió a pedir medidas contra los indígenas al gobernador de Buenos Aires expresando que en 1673 Nicolás Mascardi dio vuelta a la cordillera nevada, que divide aquel reino de esas provincias, i la de Tucuman.[10] En 1744 el Oficial Real de Santiago siguiendo órdenes del Consejo de Indias realizó una descripción del reino que detalló las Tierras Magallánicas o Chile Exterior dentro de su jurisdicción:

El límite descrito corresponde exactamente con la extensión de cien leguas de ancho este-oeste que fue dada a la gobernación de Nueva Extremadura y provincias de Chile en el siglo XVI. Con cálculos hechos con datos proporcionados por geógrafos y pilotos de la época de la conquista, da que la legua española es de más de 6 km actuales. Con el cálculo de las cien leguas desde el la costa del océano Pacífico da que aproximadamente el límite llega al meridiano 65 oeste, en el golfo de San Matías, actual puerto de San Antonio Oeste.[7]  En 1748, un libro publicado tras una expedición solicitada por el rey a América detalla:

El 26 de abril de 1761, el Virrey del Perú y exgobernador de Chile, Manuel de Amat y Junyent, envió al Consejo de Indias y la Corte un informe llamado Historia geográfica e hidrográfica del Reino de Chile en donde se incluía el Chile Moderno (Patagonia) con una descripción explícita de la costa atlántica como parte de su jurisdicción, así como también un plano de diez pliegos con todo el extremo sur del continente, inclusive el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego y las islas Malvinas. Estos documentos fueron aprobados por el Consejo de Indias, existiendo una nota de agradecimiento del 16 de noviembre de 1761.[7][13]

El 12 de junio de 1764, el gobernador de Chile Antonio de Guill y Gonzaga, emite un decreto referido a las misiones religiosas con la intención de que

Desde el siglo XVII hubo presencia de misioneros católicos en la zona del lago Nahuelhuapi, considerada parte de las tierras magallánicas.[7] En el informe, de fecha 2 de septiembre de 1767, enviado a la Corte de España, que preveía la creación del Virreinato del Río de la Plata, Ambrosio O’Higgins dijo que:

En 1768 el capitán general de Chile Ambrosio O'Higgins, elevó una carta dirigida al Consejo de Indias solicitando con urgencia que se le autorizase el poder fundar asentamientos en la costa patagónica atlántica para poder tomar posesión de la zona y evitar que naciones extranjeras como Gran Bretaña se adelantasen, textualmente "atendiendo a la defensa interior del Reino". El año siguiente la carta fue presentada en una reunión extraordinaria del Consejo de Indias en Madrid en la que el fiscal general expresó:

En 1774, el jesuita inglés Tomás Falkner publicó su libro "Descripción de Patagonia y de las partes adyacentes de la América meridional"[15] que causó preocupación en la corte española, por párrafos como el siguiente:

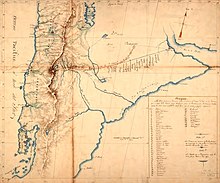

En 1775 el español Juan de la Cruz Cano y Olmedilla crea un mapa de Sudamérica de carácter oficial. Pero en 1776, con la creación del Virreinato del Río de la Plata, se transfiere la provincia de Cuyo (en específico los territorios de las ciudades de Mendoza y San Juan) desde la Capitanía General de Chile. En el mapa se explicita el término "Chile Moderno" en la Patagonia, además de apreciarse el nombre "Reino de Chile" inclusive en la parte oriental de los Andes. La Comarca Desierta de la Patagonia o Chile Moderno limitaba con los dominios de Buenos Aires en el cabo Corrientes, un poco más al norte de la actual ciudad de Mar del Plata.[7][13] El mapa de Cano y Olmedilla no fue tenido en cuenta por las autoridades coloniales, ya que por Oficio, de fecha 3 de diciembre de 1781, el Presidente y Gobernador de Chile, Ambrosio de Benavídez, se dirigió al Virrey del Río de la Plata, Juan José de Vértiz, diciendo:[16]

El mencionado mapa tampoco fue tenido en cuenta cuando se creó la Intendencia de Chiloé por Real Título, del 19 de mayo de 1784, designándose a Francisco Hurtado como Gobernador Intendente. Hurtado confeccionó un mapa para el “Padrón General de la Provincia de Chiloé”. En el mapa, el Gobernador Hurtado fijó como límites “al Norte el Río Bueno, al Sur el Cabo de Hornos, al Este la Cordillera de los Andes y toda la Tierra Firme e islas comprendidas entre estos tres rumbos, contiguas a la costa”. Hurtado confeccionó este mapa de acuerdo con las instrucciones, del 20 de mayo de 1784, que el Ministro Universal de Indias, José de Gálvez, le dio sobre el particular.[17] Y tampoco fue tenido en cuenta por Ambrosio O’Higgins, gobernador y capitán general de Chile, en oficio de fecha 1° de julio de 1789, dirigido al Virrey de Buenos Aires, cuando dijo:[18]

Superintendencia de los Establecimientos Patagónicos virreinalesReal orden de poblamiento de la Patagonia oriental Las recomendaciones de Ambrosio O'Higgins sobre la fundación de establecimientos en la Patagonia atlántica fueron escuchadas y puestas en práctica por el rey Carlos III de España. El Conde de Floridablanca, ministro de Indias del rey, propuso fundar dos poblaciones y dos fuertes subordinados a ellas en la costa atlántica patagónica, una población en la bahía Sin Fondo (lugar en donde se suponía que desembocaba el río Negro en la punta del golfo San Matías) y otra en la bahía San Julián. De la primera dependería un fuerte en la desembocadura del río Colorado y de la segunda un fuerte en la desembocadura del río Deseado. Los establecimientos serían poblados por colonos procedentes de Galicia, Asturias y región de León. El monarca encargó a los virreyes de Buenos Aires, a partir de 1778, la fundación estos en dichas costas, disponiendo que los mismos dependieran del virreinato. El acta de toma de posesión del Puerto de San Julián da cuenta de la pertenencia de la Patagonia oriental al Virreinato del Río de la Plata cuando dice:

De la misma forma se expresan las actas de toma de posesión de Puerto Santa Elena, Puerto San Gregorio y Puerto Deseado, mencionándose explícitamente en cada una de estas actas que dichos puertos pertenecen a la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata. En el Título de Comisario Superintendente de la Bahía Sin Fondo y San Julián a favor de Juan de la Piedra, mediante Real Cédula del 14 de mayo de 1778, el Rey expresamente dice que:

De igual modo se expresan los demás Títulos de Comisario Superintendente, expresándose en cada uno de estos títulos que dichas costas patagónicas pertenecen a la jurisdicción del Virreinato de Buenos Aires. Como surge de los títulos de Comisario Superintendente de los establecimientos patagónicos, dichos Comisarios tenían como autoridad superior al Virrey del Río de la Plata, de quien dependían. El primer contingente de 22 colonos partió de España en octubre del citado año, rumbo a Montevideo. En diciembre se embarcaron 122 colonos más.[19] La expedición fundadora partió de Montevideo el 15 de diciembre de 1778 con cuatro barcos (una fragata, un paquebote, una sumaca y un bergantín) con 232 personas (100 soldados), al mando de Juan de la Piedra, a quien el virrey rioplatense Juan José de Vértiz y Salcedo proveyó de precisas instrucciones. Finalmente, la sumaca Madre de Dios permaneció en Montevideo sin participar de la expedición. Fueron comisionados para fundar primero un fuerte en la bahía Sin Fondo y luego otro en un lugar que podía ser la bahía San Julián, el estuario del río Santa Cruz o el estuario del río Gallegos. De la Piedra llevaba como parte de las instrucciones dadas por el virrey Vértiz el 3 de noviembre de 1778, lo siguiente:

Origen del fuerte San José en la península de ValdésEl 6 de enero de 1779 se hallaban frente a la bahía Sin Fondo, pero una corriente marina llevó los barcos hacia la península de Valdés (actual Chubut). El 7 de enero del mismo año, desembarcaron en una bahía a la que denominaron San José, en donde Juan de la Piedra tomó posesión del territorio en nombre del rey, escribiendo en su diario de viaje que el puerto de la bahía: "no está señalado en ningún plano". Establecieron allí un campamento, el Fuerte y Puerto de San José de la Candelaria, que posteriormente trasladaron a 3 leguas para asegurar las fuentes de agua dulce descubiertas el 31 de enero por el explorador español Basilio Villarino, por lo que se erigió el «Puesto de la Fuente» o «Destacamento de Villarino» cerca de los manantiales homónimos, en el extremo occidental de la salina Grande ubicado junto a la salina Chica en el centro peninsular y a unos 30 km del fuerte citado. A lo largo de los años, la población estaba compuesta por personal militar, presidiarios, capellanes, funcionarios y peones. Allí se incorporó a la expedición Francisco de Biedma, nombrado por el rey como “comisario superintendente de la bahía San Julián”, pero que el virrey lo cambió de destino nombrándolo interinamente para la bahía Sin Fondo, lo cual fue aprobado por el rey el 12 de marzo de 1779, quedando De la Piedra nombrado para la bahía San Julián.

Por desavenencias con respecto al mando, Juan de la Piedra abandonó luego la expedición, regresando a Montevideo en la fragata. El virrey Vértiz le inició un sumario por no haber hecho una fundación en San Julián y por abandonar sus funciones, siendo destituido. Antes de partir envió al piloto Manuel Bruñel y a teniente de infantería Pedro Andrés García a explorar las costas con la sumaca San Antonio de Oliveira, llegando hasta el río Colorado luego de avistar la boca del río Negro, al cual consideraron que no se podía entrar desde el mar. El 13 de febrero de 1779 De la Piedra envió a Basilio Villarino a explorar este último río, logrando navegar por él el 22 de febrero. Al día siguiente se produjo el primer contacto de la expedición con los indígenas, retornando a San José el 16 de marzo. Fundación del fuerte de Carmen de Patagones en el río NegroAl partir Juan de la Piedra con la fragata el 4 de marzo, Francisco de Biedma quedó al mando como “comisario superintendente”, quien tras el regreso de Basilio Villarino, decidió trasladar su campamento hacia el río Negro, partiendo el 16 de abril con una sumaca y un bergantín y dejando a su hermano Antonio de Biedma[21] a cargo del campamento de la bahía San José. El 22 de abril del mismo año, Francisco de Biedma fundó el Fuerte de Nuestra Señora del Carmen y Pueblo de Nueva Murcia, en la margen derecha (sur) del río Negro en tierras que debió adquirir al cacique Negro que habitaba en las proximidades. El 13 de junio de 1779, una inundación arrasó la fundación, por lo que fue trasladada a la orilla norte del río, originando la actual ciudad de Carmen de Patagones. En octubre comenzaron a llegar allí los primeros colonos gallegos. En 1780 llegaron familias maragatas procedentes de León. Francisco de Biedma fue confirmado como “comisario superintendente del río Negro”. El 1 de agosto del mismo año, Antonio de Biedma regresó a Montevideo debido al escorbuto, a la falta de agua y de víveres, dejando en el Fuerte de San José a 8 voluntarios al mando del capitán Pedro Andrés García. El virrey Vértiz le encomendó la misión de fundar un fuerte y realizar:

A principios de enero de 1780 llegó a Buenos Aires Andrés de Biedma, nombrado por el rey como superintendente de la bahía San Julián en reemplazo de Juan de la Piedra.[22] Viajó inmediatamente a San José, pero por desequilibrios mentales debió poco después ser reemplazado por su hermano Antonio, contador del establecimiento.[23] Ese mismo año, Villarino exploraría el río Negro hasta la isla Choele Choel, desconocida hasta entonces. Fundación del castillo del puerto Deseado en el extremo sur patagónicoEl 13 de enero del citado año, partieron tres barcos —el paquebote San Sebastián y los bergantines San Francisco de Paula y el Nuestra Señora del Carmen y San Antonio— desde Montevideo hacia el sur, con la misión de realizar una fundación en la bahía San Julián. El 19 de enero arribaron al puerto de Santa Elena, tomando Antonio de Biedma formal posesión del mismo al día siguiente. De igual forma lo hicieron el 6 de marzo en el puerto de San Gregorio. El 1 de abril se tomó posesión de San Julián en nombre del rey. Exploraron la bahía de San Julián y luego se dirigieron hacia el sur.[24] Tomaron posesión de Puerto Deseado, el 23 de mayo, en donde debieron invernar, por lo cual se hicieron algunas construcciones, fundando Castillos de Todos los Santos y San Carlos del Puerto Deseado. El 17 de junio, el San Sebastián regresó a Buenos Aires con consultas para el virrey y el 28 de agosto lo hizo el Nuestra Señora del Carmen y San Antonio con enfermos y descontentos, luego de la muerte de 13 personas por escorbuto.[24] Biedma permaneció en el Deseado con 21 compañeros y el San Francisco de Paula, y a principios de octubre del mismo año, luego de la aprobación por parte del virrey rioplatense, procedió al establecimiento costero de la nueva colonia, más al sur del Deseado, trasportando a fines de dicho mes a funcionarios y al resto de los habitantes que la conformarían.[24]  Erección de la nueva población y el fuerte de San JuliánEl 12 de noviembre regresó el segundo barco con provisiones y la orden formal del virrey de poblar San Julián, por lo que el día 21 se dirigieron allí, llegando el 24 y encontrando en la boca de la bahía a la Nuestra Señora del Carmen, que había naufragado con los auxilios. El 1 de diciembre de 1780, Biedma procedió a la fundación oficial de Nueva Población y Fuerte de Floridablanca del Puerto de San Julián, llamada así en honor del Ministro de Indias, José Moñino y Redondo, quien fuera conde de Floridablanca. Los habitantes de esta colonia, lo mismo que los de las fundaciones anteriores, fueron muy afectados por el escorbuto. Durante la expedición, recibieron el auxilio de los tehuelches de la tribu del cacique Julián quien con 300 indígenas se instalarían en las inmediaciones de la población, ayudando en diversas tareas e inclusive intercambiando alimentos y objetos, pudiéndose de esta forma y gracias a la nueva dieta implementada, revertir los casos de escorbuto que tanto asolaba a los colonos.[25] El 6 de enero de 1781 se comenzó a construir el fuerte para proteger a la nueva población, finalizando el 20 de abril y quedando solo el trabajo de los carpinteros que se estaban dedicando a las puertas internas y otros detalles de construcción, llevándoles solo diez días más.[26] El 3 de febrero del citado año, el virrey Vértiz designó al comisario superintendente Francisco de Biedma como «comandante de armas del Fuerte de Nuestra Señora del Carmen» con jurisdicción entre el paralelo 36° 39' S (Cabo San Antonio) y el 44° 30' S (Puerto de Santa Elena, inclusive), para el territorio más al sur hasta el estrecho de Magallanes, nombró a Antonio de Biedma con sede en San Julián. Todo lo cual fue aprobado por el rey el 6 de septiembre de 1781.[19] El 8 de junio del corriente, el ministro Gálvez comunicó al intendente de Buenos Aires, Fernández:

Fundación de los fuertes San Javier e Invencible en el río NegroEn el año 1782 Francisco de Biedma fundó un fuerte en cada orilla del río Negro para resguardar a Carmen de Patagones, el «Fuerte San Javier» al sur y el «Fuerte Invencible» al norte. El 4 de enero de 1782, José de la Peña partió de San Julián al mando del bergantín San Francisco de Paula con la misión de reconocer la desembocadura del río Santa Cruz, logrando en parte sus objetivos y regresando ese mismo mes. El 26 de julio el rey concedió la jubilación a Andrés de Biedma y fue confirmado en el cargo su hermano Antonio. Este último enfermó y a mediados de ese año fue desplazado temporalmente por el virrey, enviando al capitán de infantería Félix de Iriarte a reemplazarlo en el paquebote Belén para que pudiera regresar a Buenos Aires. Biedma sin embargo, no regresó a la capital y el 7 de noviembre emprendió una expedición por tierra hacia el río Santa Cruz, reconociendo también los ríos Chico y Chalía, retornando a San Julián el 3 de diciembre. Antonio de Biedma descubrió también el cerro Fitz Roy y el lago que en su honor se llama lago Viedma. El 12 de abril de 1783, dejó el mando a Iriarte y partió hacia Montevideo, a donde arribó el 7 de mayo. Erección del fortín Villarino en la isla rionegrina de Choele ChoelEn cuanto al río Negro y luego de explorar el País de las Manzanas —en el vértice meridional de la actual provincia de Neuquén— el marino español Basilio Villarino erigió un fortín el 11 de noviembre de 1782 en la isla Grande de Choele Choel, al que llamó «Fortaleza de Villarino» pero debido a los ataques de los aborígenes lo abandonaría el día 24 de mayo de 1783.[27] Real cédula de 1783 y desmantelamiento de algunos pueblos en 1784Despoblamiento de la superintendencia de los Establecimientos PatagónicosDurante el período entre 1778 a 1784 llegaron al Río de la Plata 2.028 personas procedentes de las provincias de Galicia, Asturias, Castilla y León, las cuales estaban destinadas a las poblaciones recién erigidas. La única de las cuatro colonias que subsistiría fue la del Río Negro, la actual ciudad de Carmen de Patagones.[28] El 1 de agosto de 1783, el soberano Carlos III de España dictó una real orden decidiendo abandonar los establecimientos patagónicos[29] ya que le resultaban muy onerosos en momentos de guerra con el Reino Unido y por la insurrección de Túpac Amaru.

Cumpliéndose la real orden, el abandono de la colonia del Deseado se realizó el 23 de enero de 1784, el 11 de diciembre de 1783, el virrey Vértiz transmitió la orden en cumplimiento de la resolución del rey en los demás establecimientos, excepto el de San José por voluntad virreinal, ordenó a Félix de Iriarte que dejara un madero con la inscripción:

Francisco de Biedma dejó de ser comisario superintendente y comandante de armas del fuerte de Patagones y por lo que fue nombrado intendente de Santa Cruz de la Sierra en la jurisdicción rioplatense de la Real Audiencia de Charcas, y en su reemplazo fue nombrado al capitán Félix de Iriarte.[29] Último superintendente, comandancia de Patagones y la repoblación colonial del Deseado En 1784 el nuevo virrey Nicolás del Campo quien fuera el II marqués de Loreto, también ordenó conservar el fuerte de San José para ser utilizado como apoyo a la caza de ballenas. En el mismo año la colonia de Floridablanca en el puerto San Julián fue finalmente abandonada por dicha real orden, y al mismo tiempo, Juan de la Piedra ya absuelto de sus cargos arribó a Carmen de Patagones en reemplazo de Francisco de Biedma como nuevo superintendente.[31] En enero de 1785 Juan de la Piedra comandó una expedición para capturar indígenas y murió en la sierra de la Ventana, lo mismo que Villarino, dejando de haber un superintendente. Lázaro Gómez asumiría el mando de los expedicionarios y luego, Isidro Bermúdez lo haría tomando el mando político y militar, quedando de esta manera como comandante de armas del fuerte. En 1787 José Ignacio de la Quintana también asumió como comandante del fuerte de Patagones, dando formalmente inicio a la comandancia de Patagones dentro de la superintendencia bonaerense que formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Posteriormente, en 1790, la Real Compañía Marítima de Carlos IV en sociedad con particulares, instaló nuevamente el fuerte en puerto Deseado, dentro de la jurisdicción de Patagones, para ser utilizado en la extracción de aceites de lobos marinos y de ballenas. Archivo General de Indias de 1803En el Archivo General de Indias se conserva un manuscrito del primer delineador del Depósito Hidrográfico de la Corona de España, Teniente del Navío Andrés Baleato firmado alrededor de 1803. Contiene la descripción geográfica del Virreinato del Río de la Plata y termina con tres notas. En la segunda se puede leer:

Repoblación y definitivo abandono de establecimientos hacia 1810Véase también: Camino de los chilenos

La factoría y fuerte de Puerto Deseado refundado en 1790, para ser utilizado en la extracción de aceites, fue abandonado en octubre de 1807, al disminuir la rentabilidad y por causa del clima, además del ataque de una fragata inglesa, como parte de las invasiones al Río de la Plata. Sus habitantes fueron trasladados a Carmen de Patagones (los restos de este fuerte fueron hallados en 2008).[33]  En el año 1806 el alcalde de la ciudad chilena de Concepción, Luis de la Cruz, realizó un viaje a Buenos Aires cumpliendo la orden de establecer caminos para facilitar la comunicación entre el reino de Chile y el virreinato platense. El comandante de Fronteras y gobernador de Concepción le otorga autorización mencionando los asentamientos patagónicos:

. El informe realizado por el alcalde señala

[13] El Fuerte de San José, debido a su importancia estratégica insular, se mantuvo —por dominar al istmo Carlos Ameghino y a la península de Valdés, al igual que al golfo homónimo y al grande de San Matías— pero se conservaría hasta el 7 de agosto de 1810, ya que en esta fecha fuera arrasado por los tehuelches.[3] La emancipación hispanoamericana, el uti possidetis iure y factumEntre 1811 y 1853, persistieron tres establecimientos desde la época virreinal en la Patagonia oriental, a orillas de la desembocadura del río Negro —territorio entonces controlado por los pueblos originarios aonikenk, patagones o tehuelches septentrionales-australes, hasta el río Chubut, además de los meridionales desde el mismo río hasta el estrecho de Magallanes— siendo aquellos: Carmen de Patagones (1779), «Mercedes de Patagones» (1782) y el «Fortín San Javier» (1782). En 1821, el hacendado y funcionario argentino Fernando Alfaro Maciel quien fuera nombrado juez de Paz de Carmen de Patagones ese mismo año, fundaría un establecimiento ganadero en bahía San Blas. Durante la primera campaña al Desierto, la cual había sido financiada de manera privada por Juan Manuel de Rosas, Juan Nepomuceno Terrero, el doctor Miguel Mariano de Villegas, Victorio García de Zúñiga, el entonces coronel Tomás Guido y los Anchorena para que pudieran iniciarla en marzo de 1833,[34][35] Rosas había formado un campamento el 12 de mayo de 1833 en el límite nororiental de la Patagonia atlántica o del Comahue —a 3 km al este de la futura localidad bonaerense de Pedro Luro— y lo trasladaría el 19 del mismo mes, a unos 20 km río abajo del Colorado, formando una guardia o vigilancia con una guarnición de 50 hombres en las cercanías de Médano Redondo (o colina «Clemente López») adonde dejaría un mástil con la bandera de la Confederación Argentina,[36] sobre la orilla septentrional, y a 32 kilómetros de su desembocadura, a la que llamarían «Fortín Colorado».[37][38]  En 1830 el político chileno Bernardo O'Higgins (hijo de Ambrosio) envió al presidente chileno Joaquín Prieto una carta:

El año siguiente envía una carta a la Marina Real Británica hablando sobre su país:

En 1843 Chile realiza la toma de posesión del estrecho de Magallanes fundando el Fuerte Bulnes, a sólo días de que llegasen navíos británicos y franceses con el mismo objetivo. En 1850 el río Colorado desviaría su cauce, dejando al sur a este fortín antes citado[40] que seguiría funcionando mientras durara el gobierno rosista, unificando el territorio efectivo de la provincia bonaerense con los establecimientos patagónicos remanentes pero al ser derrocado el 3 de febrero de 1852, sería abandonado, manteniéndose en pie hasta que el Estado de Buenos Aires, ya separado de la Confederación Argentina, volviera a ocuparlo cuatro años después y que en dos años más, lo trasladase a su lugar original debido a las inundaciones. En 1856 se promulgó el tratado de amistad entre Chile y Argentina que reconoció los límites del uti possidetis juris, es decir, los definidos por las leyes indianas hasta 1810. Posteriormente hubo un fallido asentamiento chileno en «Puerto Gallegos» a orillas del río homónimo desde el 4 de marzo de 1873, aunque solo duraría seis semanas luego del acuerdo diplomático entre este país y la Nación Argentina.[7][41] Al año siguiente intentarían lo mismo en el ya citado «Cañadón Misioneros». En 1875, el cacique Papón —el hijo y sucesor de Casimiro Biguá pero solo desde la colonia del Estrecho de Magallanes hasta el río Santa Cruz— con su gente, establecería una alianza con el gobernador chileno de Punta Arenas, Diego Dublé Almeyda, quien lo nombraría "Subdelegado chileno de la Patagonia", pasando a jurar fidelidad a dicha república y quebrantando la aceptación de soberanía argentina de su padre en 1869, aunque solo conservara efectivamente dicha república las zonas del estrecho que se afianzaría con el tratado de límites de 1881. Le sucedería a este último su hermano, el cacique llamado Mulato en 1892, que terminaría asentándose en una reserva cercana a Punta Arenas.[42] Intentos fallidos de colonización extranjera hasta mediados del siglo XIXIniciada la Guerra del Brasil, ese imperio intentaría ocupar la desembocadura del río Negro el 28 de febrero de 1827, para luego lograr unas alianzas con los aborígenes y de esta forma rodear a las Provincias Unidas del Río de la Plata en ambos flancos pero sus pobladores al mando del coronel Martín Lacarra y el juez de paz Fernando Alfaro Maciel desempeñarían un papel fundamental en la defensa de la ciudad durante el combate de Carmen de Patagones del 7 de marzo del citado año. Doce años después hubo un intento de penetración británica en el extremo sur con el misionero anglicano Allen Francis Gardiner que había intentado infructuosamente convertir a los mapuches de Valdivia en Chile, y luego al pasar a las islas Malvinas —ya ocupadas de hecho por colonos del Reino Unido en 1839— se uniría en 1844 a la «Sociedad Misionera de la Patagonia», creada en Londres e instalada en la isla Vigía del citado archipiélago en el mismo año, desde donde recorrería el estrecho de Magallanes, el archipiélago de Tierra del Fuego y el canal de Beagle. En 1845 viajaría nuevamente al estrecho, en cuya costa septentrional se instalaba en la bahía San Gregorio con sus habitaciones a poca distancia de las tolderías aborígenes, iniciando así una misión entre los tehuelches, atrayéndolos con provisiones y logrando que se instalaran durante algunos días en las cercanías pero al poco tiempo lo abandonarían.[43] Al mismo tiempo, un buque chileno se había establecido en el mismo lugar y había iniciado negociaciones con los indígenas para convertirlos al catolicismo y debido a las protestas de Gardiner que había cuestionado la soberanía chilena sobre esa región, fue obligado a embarcarse en un buque británico que pasaba por ahí, aunque también fracasaría el intento de construir un fortín chileno. Después Gardiner intentaría entre los yaganes o yámanas de las islas australes pero encontraría la muerte por inanición en 1851.[7] Años después los misioneros anglicanos Teófilo Schmidt (alemán) y Juan Federico Hunziker (suizo) continuarían con la fallida «Reducción de Cañadón Misioneros» de 1862 - 1863 —actualmente dependiente de Puerto Santa Cruz— también provenientes del archipiélago malvinense.[44] Véase tambiénReferencias

Bibliografía

Enlaces externos

|