|

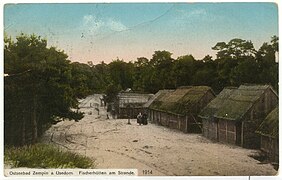

Salzhütte Salzhütten nennt man hütten- oder kottenartige Gebäude, die in der Regel zur Lagerung von gewonnenem Salz dienten. Erhaltene und teilweise unter Denkmalschutz gestellte Salzhütten werden heute außer zu touristischen Zwecken nicht mehr gemäß ihrem ursprünglichen Zweck genutzt. Die Benutzung von Salzhütten ist in Europa in der Zeit zwischen dem 15. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts belegt. Bekannt sind die im Fischerort Koserow auf Usedom heute noch erhaltenen Salzhütten mit reetgedeckten Dächern ohne Fenster, meist in Lehm-Fachwerkbauweise ausgeführt. Geschichtlicher HintergrundSeit dem 15. Jahrhundert sind Salzhütten als Lager- und Handelsort in der Nähe von Salinen oder Salzabbaugebieten bekannt, wie z. B. die Salzhütte nahe der Saline in Kissingen.[1] Bereits seit dem Mittelalter hatte die nahe der Salzgewinnung gelegene Lagerung von Salz in Hütten oder Kotten in Verbindung mit bedeutenden Handelswegen, wie z. B. dem Hellweg, eine hohe wirtschaftliche Bedeutung.[2] Die bis ins späte 19. Jahrhundert hinein außerordentlich arme Bevölkerung entlang der preußischen Ostseeküste war auf den Fischfang als Lebensgrundlage dringend angewiesen. Als in den Jahren 1815 bis 1845 die küstennahen Heringsschwärme besonders reichhaltig waren, ergriff der preußische Staat einige Maßnahmen zur Unterstützung der Fischer und Versorgung der Bevölkerung.[3] Der als Prozess des Pökelns bekannte Konservierungsprozess fand auch beim Hering seine Anwendung. Dazu wurden die Fische eingesalzen und in Holzfässern gelagert, um sie haltbar zu machen. Eine preußische Verwaltungsvorschrift legte fest, das die unmittelbare Einsalzung direkt nach dem sortierten Fang strandnah zu geschehen hatte, um dem Verderben des Fischs entgegenzuwirken. Dazu stellte der Staat das Stein- oder Siedesalz, welches entweder auf dem Wasserwege über Stettin oder Swinemünde oder auf dem Landwege über Lüneburg nach Usedom kam, steuerfrei zur Verfügung. Der Bau von Salzhütten zur Lagerung des Salzes wurde zwecks staatlicher Kontrolle des Einsalzungsvorgangs ab 1820 Vorschrift.[3] Außer in Koserow sind Usedomer Salzhütten, die aus der Zeit von 1880 bis 1890 stammen, nicht mehr erhalten. Die voranschreitende Verkehrs-Infrastruktur machte ab dem 18. Jahrhundert die Salzhütten nahe am Gewinnungsort überflüssig. Mit dem Aufkommen von moderneren Konservierungs- und Kühlverfahren ab dem frühen 20. Jahrhundert verloren auch die küstennahen Salzhütten an Bedeutung.[4]

Beispiele und heutige Verwendung

Einzelnachweise

|