|

未完成発明

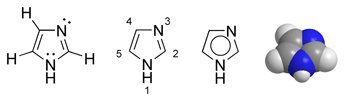

未完成発明(みかんせいはつめい)とは、発明として未完成で、日本の特許法上の「発明」とはいえないものをいう、日本の判例、特許庁の実務、学説で認められてきた法解釈上の概念である。 現在まで、安全性を欠く原子炉、有効性の検証が不十分な薬剤、期待された効果を挙げることのできない器具などが未完成発明とされてきた。未完成発明とされるものは、将来的には完成して発明となる可能性がありえるから、暗号の作成方法、ゲームのルール、永久機関などもともと発明となりえない非発明と区別される。 未完成発明は日本の特許法上の「発明」ではないから、特許法の手続きや訴訟上で、発明について認められているさまざまな効力を発揮することができない。未完成発明が問題となるような場面には、出願審査の拒絶理由、先願主義の下での後願排除効、優先権主張の可否などがある。 拒絶理由においては、未完成発明と明細書記載不備との区別が不明確であるという問題があった。 しかし、1993年6月に改訂された特許庁の特許・実用新案審査基準においては「未完成発明」という区分が除去され、1993年4月改正・翌年1月施行の特許法改正により補正の範囲が厳しくなったことにより、出願審査の拒絶理由としては明細書記載不備と区別する必要がなくなり、2005年ころには出願審査の場面では未完成発明という拒絶理由はほとんど使われなくなった。 概念概要「未完成発明」を含め、発明の「完成」または「未完成」といった文言は、日本の特許法の条文に存在しない[1][2][† 1]。  しかし、特許法上の発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」[3]であるが、それは着想から、「一定の技術的課題(目的)の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しうるという効果の確認という段階を経て完成される」[4][5]。 そして、その完成段階に到達していないものは、発明として未完成であり[4]、日本の特許法上の「発明」とはいえないとされる[6][7]。未完成なものに特許を与えると、着想だけの段階で段階でいちはやく出願した者が、発明を完成させるために研究を続けている者をさしおいて、その技術を独占することになり、不公正な結果となるからである[8][† 2]。 これを、「未完成発明」[6][9][10][11][12]や「発明未完成」[4][10][13][14][15]という。このような概念は、特許法の解釈として、以下のように判例のほか、特許庁の実務や学説でも認められてきた。 判例発明の完成・未完成に関して、最高裁判所は、次のように判示している:

特許庁の実務 1972年2月に特許庁が公表した特許・実用新案審査基準には、「未完成発明」という区分が存在し[10][16]、齋藤真由美・井上典之「発明の未完成」(96頁)によれば、これはさらに次のように細分化されていた: また、1972年以前にも、特許庁は、1962年に「発明未完成」を理由として拒絶査定を行っている[12][17]。 学説中山信弘『工業所有権法』(108頁)は、「未完成発明とは、一応発明らしき外観を呈しているものの、その発明の課題解決の具体的方法に欠けているものを指す」とする。また、吉藤幸朔『特許法概説』(58頁)、青山紘一『特許法』(94頁)も、「未完成発明」の概念を取り上げて、解説する。 しかし、渋谷達紀『知的財産法講義I』(6-7頁)は、「何らかの客観的な作用効果をもたらすが、発明の目的を全く達成することのない発明」を「未完成の発明」として、それに対して「明細書から知られる発明の目的に照らして、その目的を十分に達成しているとはいえない発明や、実施上の問題を残しているような発明」を「不完全な発明」とし、後述する最高裁判所が発明としては未完成であるとした原子力エネルギー発生装置事件の原子炉について、「不完全な発明であったとはいえ、本来は特許に値するものであった」とする。 具体例原子力エネルギー発生装置事件→詳細は「原子力エネルギー発生装置事件」を参照

旧特許法上の判断が問われた事案であるが、1969年に最高裁判所は、「中性子の衝撃による天然ウランの原子核分裂現象を利用し、その原子核分裂を起こす際に発生するエネルギーの爆発を惹起することなく有効に工業的に利用できるエネルギー発生装置」[18]の技術について、「中性子の衝撃による原子核の分裂現象を連鎖的に生起させ、かつ、これを適当に制御された状態において持統させる具体的な手段とともに、右連鎖的に生起する原子核分裂に不可避的に伴う多大の危険を抑止するに足りる具体的な方法の構想は、その技術内容として欠くことのできない」[18]とした上、次のように判示した:

コースロープ用フロート事件 1977年に東京高等裁判所は、泳いでいる人によって発生した波が、競泳用のコースロープ用フロートによって反射され、身体に対する抵抗として作用しないようにするために、従来はたんなる円柱状であったフロートの外周面に凹陥部を設けたものについて、まず次のことを認定した[19]:

その上で、次のように結論付けた:

除草剤イミダゾール等誘導体事件1994年に東京高等裁判所は、化学物質発明について、次のように述べた:

そして、同判決は、一般式に含まれる膨大な化合物を対象とし、そのうち1201個について化学構造式に等しい開示があるものの、80個の化合物についてだけ除草活性テストの結果が記載され、その80個の化合物のなかでも所定濃度で除草活性をほとんど示さないものがある除草剤について、「化学物質発明として成立していたものとは認められない」[20]とした。これは、発明の未完成について判示したものと評価されている[4][21][† 4]。 発明の種類と未完成となる基準概要 次のような段階に留まるものは、未完成発明とされる[11]:

解決手段がどの程度まで具体化されていれば完成したとされるのかという点については、前述のように、「当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成」[7]されている程度になっていなければ、未完成とされる。 もっとも、この反復可能性についてそれがどの程度あればよいのか、発明の実際の対象の製造や効果の確認実験が必要なのかについては、発明の種類により、さまざまな裁判例が存在する。 化学反応の発明における作用効果裏づけ実験の必要性1977年に東京高等裁判所は、「化学反応の発明」については化学反応の作用効果を裏付ける実験が必要であるとして、次のように判示している:

物の発明における製造などの必要性1986年に最高裁判所は、物の発明については、発明が完成したといえるために実際の製造や最終的な製作図面の作成まで至っている必要はないとして、次のように述べている:

植物の育種増殖方法の発明における反復可能性2000年に最高裁判所は、二つの品種を交配してえた種子を選択淘汰し、好ましい品質を持つ桃の新品種を育成して、これを増殖させる方法の発明について、発明が完成したといえるためには「当業者がそれを反復実施することにより同一結果を得られること、すなわち、反復可能性のあることが必要である」と確認したうえで[22]、次のように判示している:

非発明との区別 未完成発明は、非発明とは区別される[6]。 非発明とは、例えば、日本の特許法上、暗号の作成方法[† 5]、ゲームのルール[23]、広告方法[23]、計算方法[4][10]、永久機関[4][10]、自然法則そのもの[10]などがあたる。特許法上の発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であるから[3]、人為的な取り決め[24]、自然法則に反するものや自然法則そのものなどは[25][26][27]、もともと発明となりえないのである[† 6]。 これに対して、未完成発明は将来的には完成して発明となる可能性があるから、非発明と未完成発明は性質が異なる[28]。 適用場面概要未完成発明は、発明として未完成なものであって、日本の特許法上の「発明」ではない[6]。したがって、特許法の手続きや訴訟上で、発明について認められているさまざまな効力を発揮することができない。未完成発明が問題となるような場面には、出願審査の拒絶理由、先願主義の下での後願排除効、優先権主張の可否など、以下のようにさまざまなものがある[4][29]。  出願審査特許を出願すれば、請求を受けて[30]、特許庁の審査官が特許出願を審査する[31]。出願審査の結果、問題があるときは「その特許出願について拒絶するべき旨の査定」[32](拒絶査定)がなされる。 このとき、発明として未完成なものは、特許庁によって拒絶査定がなされていたのであり[4][12][† 7]、判例も次のように認めてきた:

後願排除効 特許法は、「同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる」[33]と定める。この最も早く出願した者が特許権をえる主義を「先願主義」という[34]。 また、先願による後願の排除は、かつては特許請求の範囲の同一性に限られていたが、昭和45年の特許法改正により、その範囲が拡大した[35][36][37]。現在、特許法は、特許出願された発明が先になされている特許出願の願書に最初に添付された明細書や図面に記載された発明と同一であるときは、一定の場合に、特許を受けることができないと定めている[38]。これを「拡大された範囲の先願」[36][37]などという。  このように先願は後願を排除する効力を有するが、先願が未完成発明の場合にこの後願排除効を持つかが問題となる[4][29]。そして、2001年に東京高等裁判所は、後願排除効を持つためには完成している必要があると述べた:

優先権主張 日本が加盟する工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約)は[39]、優先権というものを認めている[40][41]。同条約のある同盟国[† 9]において正規に特許出願をした者またはその承継人は、その出願日(優先日)から一定の期間(優先期間)に他の同盟国において出願すれば、その間に生じたさまざまな事実によって不利益を被らない[41][40][42]。 例えば、ある人Xが2000年6月にアメリカ合衆国に特許出願をし、同年12月に日本に特許出願をしようとしたところ、日本ではすでに同年10月に同じ発明を別の人Yが特許出願をしていたという事実があったとする。この場合、前述した先願主義によれば、日本においてはYの出願のほうが先であるため、Xの日本での出願はYの出願によって排除され、Xは特許権を得ることができないはずである。しかし、Xがパリ条約の優先権の規定を主張すれば、こうした不利益な事実は無視される[41]。 しかし、このような優先権を主張するための外国でのXの出願にかかる発明が未完成であれば、日本でのXの出願が完成していても、優先権の主張は否定される[4]。  これが明らかになった酢酸ビニルの製法事件の経緯は、ドイツでの1961年3月の出願に基づいて優先権を主張して1962年3月に日本に出願したところ、日本の特許庁に「ドイツ連邦共和国出願明細書には定量的に記載した実施例がなく、発明の要旨を具体的に開示するに足りる事項が示されていないので、化学方法の発明としてこの発明は未完成と解するほかなく、完成された発明である本願明細書記載の発明とは同一性がない」[43]として優先権主張が認められず、その結果、1961年5月に日本でなされていた出願の後願となって拒絶された、というものである[10][43]。これに対し、1977年に東京高等裁判所は次のように判示した:

引用発明発明が特許されるためには、新規性(特許法第29条第1項)と進歩性(同条2項)を備えていなければならない[44]。  つまり、次のような発明は[45]、新規性を喪失し[46]、特許されない[47]:

また、新規性のない発明から当業者が容易に発明できるものは、進歩性がないとされる[48][49]。 特許審査の際、審査官は先行技術などの調査を行い、新規性や進歩性を否定する文献などが無いかを調べる[50][51]。そのような文献などは、引例・引用例として、拒絶理由の通知にも付される[52][53]。 ここで、進歩性を否定する引例・引用例となる発明(引用発明)は、完成した発明でなくてはならない[4]。1986年1月9日に膵液アルファアミラーゼを特異的に定量する方法と試薬の発明が出願されたが、三年前の1983年に公開された「アイソザイム分別定量法」[54]という発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとして拒絶査定を受けた膵液αアミラーゼ事件において[52][55]、1998年に東京高等裁判所は、次のように述べて、拒絶査定に対して請求された拒絶査定不服審判の請求棄却審決を取り消した:

職務発明名古屋地方裁判所平成6年(ワ)第951号の経緯

著作権法における一定の場合に法人などが著作者になる職務著作(法人著作)の制度[56]と異なり、特許法においては、会社員などの従業者のなした発明についての特許を受ける権利は、発明者である従業者自身のものとなる[57][58]。ただし、従業者による発明で、その性質上、使用者の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者における従業者の現在又は過去の職務に属する発明であった場合、この発明を「職務発明」といい、使用者は無償の通常実施権を得る[59]。 「現在又は過去の職務」とは、同一企業内の過去の職務のことと解釈されており、従業者が退職後に発明を完成した場合は、職務発明とならないとするのが通説とされる[60]。 名古屋地方裁判所1996年(平成8年)9月2日判決・平成6年(ワ)第951号では、Aが自動車立体駐車場を発売していたX社を退職後、駐車場の建設・販売等を目的とするZ社の取締役となり、その後、Z社を退職して再びX社に雇用されたのちに出願された傾床型自走式立体駐車場[† 10]におけるフロア構造の発明(発明α)の完成時期が、職務著作による通常実施権をX社とZ社のいずれが有するのかの前提として、X社、Aから特許を受ける権利を承継したとするY社、Z社の三社で争われた[61]。 名古屋地方裁判所は、まず、Y社とZ社が主張する1972年から1973年にAが発明αを完成させていた証拠がないことや、Aが傾床型自走式立体駐車場を施工したのは1976年3月の青山パーキングビルで発明βを利用したのがはじめてで、1976年7月ころに新岐阜駅前駐車場で発明γを利用し、1977年5月に作成した新潟丸大百貨店の駐車場の図面で発明αを利用したことなどから、AはX社在職中の1977年6月ころに発明αを完成させたと認定した。その上で、AがZ社によって派遣されたアメリカ合衆国でえた知見によって発明の着想をし、Z社在職中に創意工夫を行ったことを認めつつも、次のように述べて、Z社の通常実施権を認めず、X社の通常実施権を認めた[61]:

先使用権特許法は、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」[62]と定める。この通常実施権を、「先使用権」という[63][64][65][66]。 ここでいう発明の実施である事業の準備とは、「その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていること」[5]をいい、物の発明の場合、先使用権を得るためには必ずしも実際に製造している必要はないが[† 4]、既に発明が完成されていなくてはならない[67]。先使用権の成立が争われたウォーキングビーム式加熱炉事件において、最高裁判所は、引合いを受けて見積仕様書及び設計図を提出した段階で発明が完成され、即時実施の意図が客観的に認識されえるように表明されていたとして、先使用権の成立を認めた[5]。 分割出願 複数の発明を一つの願書で特許出願した場合、それらの発明が発明の単一性を有していなければ、拒絶査定がなされる[68][69]。そのために、複数の発明を含む出願の一部を分割して、新たな特許出願とする出願の分割が必要になる[70][71][72]。この新たな出願を、「分割出願」という[71]。単一性の要件を満たさない場合のほか、出願した発明の一部に対して拒絶理由通知を受けたので、その発明については拒絶査定不服審判で争い、問題のない発明については分割して特許を受けるためなどに、分割出願は利用される[71]。 分割出願には、その出願がもとの出願の出願日にしたものとみなされ、出願日が遡及するというメリットがある[73][74][75]。つまり、分割出願の新規性や進歩性、他の出願との先後願の関係などは、もとの出願の出願日を基準に判断される[76]。  しかし、もとの出願の内容が未完成発明であった場合は、その分割出願にかかる発明が完成されていたとしても、出願日の遡及は認められない[77]。 旧特許法の適用について争われた事案であるが、1978年に最高裁判所は、次のように判示している:

明細書記載不備との関係未完成発明と明細書記載不備の位置づけ特許法第36条は、特許出願の願書には明細書を添付しなくてはならず、明細書には「発明の詳細な説明」として「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載」しなくてはならないと定める[78]。 したがって、出願審査において、次の二つの拒絶理由が区別されていた:

明細書記載不備は、発明が完成されていることを前提として[79]、特許出願の手続き上の書面の記載が不十分であるということにすぎないのだから、補正によって不備を補うことができ[80][81]、それによって特許を受けることができる場合がある。補正は遡及効を持つため[82]、補正した場合であっても、補正前の出願日を基準に新規性、進歩性、他の出願との先後関係などが判断される。 これに対して、未完成発明の場合は、特許を受けようとする対象が発明として完成していないのだから、出願書類の記載の不備の問題ではなく、瑕疵を補う余地はなく[80][83]、特許を受けることができない。完成させればあらためて出願することはできるが、他の出願との先後関係などの判断は、その完成させてからの出願の日が基準となる。 未完成発明と明細書記載不備の区別出願審査は、原則として書面を通じてのみ行われ[84]、現物の調査や現地での調査は行わない[85]。したがって、発明の完成・未完成を判断するといっても、出願審査の実際の手続きでは、明細書を含む書面に記載されている内容から判断される。そのため、発明が完成していて書面に十分に記載されていないだけの明細書記載不備なのか、それとも、そもそも対象が未完成なのか、両者の区別の基準は明確ではなく[86]、判然としないことがある[23]。 この点について、中山信弘『工業所有権法』(109頁)は「書類の上で両者の区別が困難である以上、どちらで拒絶しても違法とまではいえない」とする。 しかし、発明未完成と明細書記載不備の本来あるべき観点の違いを強調した上、明細書の記載のみによって未完成発明とされると、補正が許されて特許される可能性があるものが拒絶される結果となって不当であるので、「自然法則を利用した技術的思想」が当初の明細書に記載されていれば完成した発明の出願があったとして審査するべきとする意見もある[87][88]。 逆に、これに反対して、竹田和彦『特許の知識』(63-64頁)は、発明未完成とするべきものを明細書記載不備として補正を許すと、不完全なものを早く出願したものが有利になってしまい公正な競争を担保できなくなるとし、後述のトラックレーンにおけるアウトリガ事件と回転体固定具事件を紹介する。 回転体固定具事件特許庁が拒絶査定不服審判の過程で明細書の補正を認めず、「本願明細書記載の作用効果を奏しないものであって、特許法二九条一項柱書に規定する産業上利用できる発明に該当しない」[83]として請求棄却審決をした事件で、1993年6月、東京高等裁判所は次のように、たとえ明細書記載不備となりうるものであったとしても、未完成発明として拒絶することは不当であると述べた[83]:

トラックレーンにおけるアウトリガ事件 1997年11月、東京高等裁判所は、次のように判示した:

そして、特許無効審判において審判請求人が未完成発明を理由として特許の無効を争ったにもかかわらず、特許庁はたんに明細書記載不備についてだけ判断して、明細書の記載に不備はないとして特許の無効を認めなかった審決は、未完成発明であるかどうかを判断すれば審決の結論が異なってくる可能性がないとはいえないとし、未完成発明であるかどうかを判断しなかったことに違法があるとして、審決を取り消している[79] つまり、回転体固定具事件の判決は、未完成発明ではないが明細書記載不備となりうるものの可能性を認め、逆にトラックレーンにおけるアウトリガ事件では、明細書記載不備ではないが未完成発明となりうるものの可能性を認めた上で、それぞれ拒絶理由として区別するべきであるとしたのである。 審査基準の改訂と特許法の改正従来の慣行 前述のとおり、特許庁は、1962年に「発明未完成」を理由として、拒絶査定を行っており[12][17]、1969年の原子力エネルギー発生装置事件の判決において、最高裁判所は、この特許庁の実務慣行を認めていた[18]。 そして、特許庁は、1972年に発表した特許・実用新案審査基準に、「未完成発明」という区分を定めた[10][16][† 11]。 獣医用組成物事件→詳細は「獣医用組成物事件」を参照

ところが、獣医用組成物事件において、1974年に東京高等裁判所は、特許庁でとられていた「未完成発明」として特許法第29条第1項柱書で特許を拒絶するという法解釈を、罵倒といえるほど激しく批判した[89][† 8]:

そして、それまで当然とされてきた発明未完成の考え方や運用を[90]、次のように非難する[14]:

未完成発明という拒絶理由は認められないとしたこの東京高等裁判所の判決は、極めて大きな衝撃を与え[2][90]、従来の慣行を否定されて実務は混乱した[91][92][† 13]。しかし、被告である特許庁長官が上告し[93]、1977年に最高裁判所は次のように述べてた:

そして、最高裁判所は、東京高等裁判所の判決を破棄した[7]。この最高裁判所判決によって、実務では従来の慣行が復活したのである[91][92]。 審査基準改訂審査基準の変遷

このように、日本では出願審査において、明細書記載不備とは別に、発明が未完成であることが拒絶理由となっていた。しかし、ヨーロッパやアメリカ合衆国においては出願審査の段階では、出願審査の段階では発明はいちおう完成されたものという前提のもと、当業者が実施できる程度に裏付けられているかどうかという判断は、明細書記載要件の問題として扱われている[96]。 そこで、日本の特許庁は、制度・運用の国際的調和という観点から、1993年6月に公表した審査基準において、「未完成発明」という区分を削除し[14][97]、従来「未完成発明」に分類されていたもののうち、次のものを、同様に削除された「非発明」に分類されていたものと同列に「『発明』に該当しないものの類型」に含めた: そして、従来「未完成発明」に分類されていたその他のものは、いちおう特許法上の「発明」として扱うこととしたのである。これによって、出願書類において目的達成のための手段の一部を欠くもの、裏づけデータを欠く薬剤、有用性の開示のない化学物質などは、発明の完成・未完成よりも明細書記載不備などを優先して判断して、いちおう特許法上の「発明」となっていることを前提として審査することになった[94]。 2000年12月に、さらに審査基準は改定されて「目的達成のための手段をすべて欠くもの」が削除され[98]、2005年4月改訂でも、1993年改訂前の審査基準において「未完成発明」とされていたもののうち、「『発明』に該当しないものの類型」に含まれるものは「目的達成のための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの」のみとなっている[25]。 特許法改正1993年4月改正・翌年1月施行の特許法改正により[† 14]、補正の範囲が従来より大幅に制限されるようになった[99]。 1993年改正前の特許法においては、書類の要旨の変更にあたらない範囲に補正が制限されていたが[100][101]、これは「当初明細書の記載からみて自明な事項」を補正による明細書に含めることができるとされており[102]、かなり緩やかに運用されていた[100]。例えば、リレーを用いて照明灯の回路を開閉して自動点滅させる発明において、当初の明細書の発明の詳細な説明に「リレーの応答特性を変化させることにより明滅周期を変えることができる」と記載されていて、補正によって特許請求の範囲の「リレー」を「並列可変コンデンサを有するリレー」と変更した場合、並列に接続された可変コンデンサによってリレーの応答特性を変えることは周知の技術であり、可変コンデンサを並列に付加することは明細書の記載から自明なことであるから、要旨の変更にあたらないとされ[103]、補正が許されていた。

しかし、1993年改正後の特許法においては、補正の範囲は、願書に最初に貼付された明細書または図面の事項の範囲内に限定されることとなった[105][106]。これは「新規事項の追加禁止」と呼ばれ[105]、アメリカ合衆国やヨーロッパでは新規事項の追加が不可とされていることからも[107]、制度の国際的調和などを図ったものである[108]。 この新規事項の追加禁止は、この特許法改正をうけて1993年11月に公表された特許庁の指針では、当初の明細書または図面に記載されていた事項そのもの、または記載されていた事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出すことができない事項は、補正によって追加することができないとされた[99][109]。先の例でいえば、可変コンデンサを並列に付加することは自明なことであるが、当初の明細書や図面からは並列可変コンデンサを一義的に導き出せるわけではないので、新規事項の追加となって、補正が許されないこととなる[103]。 影響従来は、要旨の変更とならない補正によって回避できる程度の瑕疵である場合は、明細書記載不備として拒絶理由通知をして補正を求め、要旨の変更とならない補正によっては治癒することができない場合には、未完成発明として拒絶するという運用が一部で行われていた[110]。  ところが、1993年の特許法改正で補正が可能な範囲が縮減し、補正によって新規事項を追加することが許されなくなった結果、補正すれば要旨の変更となる発明未完成と、補正しても要旨の変更ではない明細書記載不備を区別する必要がなくなり、補正において新規事項の追加であるかどうかを判断すればよいこととなった[15][29][111]。実際、2005年ころには、特許庁の出願審査では発明の未完成を理由とする拒絶査定はほとんど行われなくなっている[10]。 これを受けて、室伏良信「明細書の記載要件」(138頁)は、未完成発明という拒絶理由は不要となったとする。 もっとも、竹田和彦『特許の知識』(67頁)は、発明未完成という概念は不要ではないとした上、後願排除効、優先権主張の基礎となりうるか、分割出願をなしうるか、進歩性判断の引用発明となりうるかという面からも、重要であるとする。齋藤真由美、井上典之「発明の未完成」(108-109頁)も、発明未完成という拒絶理由を積極的に適用する意義は薄れてきているとしつつも、後願排除効などの問題を取り上げて、発明の完成や未完成という概念は依然として重要性が高いとしている。 また、神谷惠理子「拒絶査定不服審判及び無効審判における発明未完成の意義」は、前掲の齋藤・井上論文を紹介しつつも、後願排除効、優先権主張、引用発明の場面で発明未完成の判断は不要であるとする。しかし、明細書の記載を離れて実際に発明が完成しているのかどうかで処理するしかない事例として、2005年11月のアトピー性皮膚炎治療用外用剤事件東京高等裁判所判決をひき、特許無効理由として未完成発明という概念が必要であるとしている。同判決は、明細書の記載の内容が真実であるかどうか争われ、その記載が真実であると認められないとして、未完成発明とされたものである[112]。 用語解説

脚註本項の脚注は、「[† n]」の形式のものは本文の解説、「[n]」の形式のものは出典を示す(nは任意の数字)。前者は本節に、後者は「参照文献等」節の末尾に付した。

関連項目参照文献等

|