|

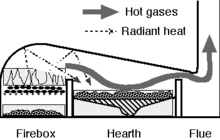

反射炉 反射炉(はんしゃろ、英語:Reverberatory furnace)とは、金属融解炉の一種。18世紀から19世紀にかけて鉄の精錬に使われた。ただし、もとは鉄以外の金属に用いられた設備で現代でも鉄以外の金属の精錬に用いられている。 構造・原理  熱を発生させる燃焼室と精錬を行う炉床が別室になっているのが特徴。燃焼室で発生した熱(熱線と燃焼ガス)を天井や壁で反射、側方の炉床に熱を集中させる。炉床で金属(鉄)の精錬を行う。なお、一般には右下図をふくめ上記のような原理と説明されることが多く、それゆえ炉の名称ともなっているが、伝熱工学の観点からは、厳密には正しい表現とはいえない。というのは、天井や壁は鏡のように熱線(放射)を反射するわけではなく、燃焼ガスによる対流伝熱や燃焼室からの放射伝熱により高温となった天井や壁の表面から、主として放射伝熱により炉床が加熱されると表現すべきであることによる。 歴史反射炉は初期には低融点の金属の融解、中期には高炉からの銑鉄の再溶解、後期には攪拌精錬法(パドル法)による錬鉄の生産に主に用いられた[1]。 初期反射炉はもともと融点の低い銅や鉛などの金属の融解に利用されていた[1]。 最初の反射炉は中世の時代にあったとされ、鐘を鋳込むときの青銅の溶解などに使用された。17世紀末に初めて金属の製錬に適用された。クレメント・クラーク准男爵(Sir Clement Clerke, 1st Baronet)と彼の息子タルボット(Sir Talbot Clerke, 2nd Baronet)は1678年、ブリストルのエイボン川の畔にキューポラ(cupolas、つまりは反射炉)を建てた。1687年までは鉛の精錬に用いていたが、臭うので(訴訟になり)銅の精錬用に変えた。反射炉は次の十年の間に錫等の幅広い金属の精錬に用いられるようになった。旧来の精錬方法に比べて褐炭や木炭ではなく石炭を燃料として使用できるという優位性があった。 中期鉄の鋳造技術においてはヨーロッパでは18世紀まで鋳鉄は硬くて脆いものとされていたため鍛造の鉄が重宝された[1]。しかし、1735年にダービー2世が高炉での鋳鉄の製造に成功し、シリコンの高い加工可能な鋳鉄ができるようになったことで蒸気機関などの製造が可能となり産業革命が起こることになった[1]。この高炉の発明後、1766年にクラネージ兄弟(Cranege brothers)によって高炉でできた銑鉄を再溶解する反射炉が発明され、高炉から独立して大量の溶湯を得ることができるようになった[1]。 後期1784年にはヘンリー・コート(Henry Cort)によって攪拌精錬法(パドル法)が発明され反射炉は錬鉄の生産に用いられるようになった[1]。これにより旧来の塊鉄炉(finery process)は置き換えられた。 ヨーロッパでは1760年代のクラネージ兄弟による発明から、1850年代のベッセマー転炉の発明までの約90年間が反射炉の時代にあたる[1]。 日本での歴史技術の輸入江戸時代後期になると日本近海に外国船の出没が増え、海防の必要性が問われるようになった。外国船に対抗するには精度が高く飛距離の長い洋式砲が必要とされたが、従来の日本の鋳造技術では大型の洋式砲を製作することは困難であり、外国式の融解炉が求められることとなった。 外国の技術者を招聘することが叶わない時代でもあり、伊豆韮山代官の江川英龍、佐賀藩の鍋島直正などが、オランダの技術書(『鉄熕鋳鑑図』Ulrich Huguenin原著、金森建策訳)等を参考に作り始めた[2]。  江戸時代末期に、技術水準の差はあったが伊豆国、江戸、佐賀藩、薩摩藩、水戸藩、鳥取藩、萩藩、島原藩などで主に洋式の野砲の砲身を鋳造するために反射炉が作られた[2]。これらは幕府による伊豆国の韮山反射炉や江戸の滝野川反射炉を除き、主に幕藩体制の藩が中心となった。なお、鳥取藩では郷士で廻船業を営む武信家によって進められ、また島原藩では民間人の賀来惟熊によって進められた。鋳造された砲は、幕末には外国勢力への牽制として、また戊辰戦争などの実戦に用いられたとも言われているが、定説となってはいない。 反射炉に必要とされた耐火煉瓦の製造技術は、明治時代の洋式建築物に利用されるなど、歴史の転換に重要な役割を担った。 反射炉の製造技術の導入が、日本史において特記されるのは、鉄製の大砲の製造が可能になったからである。かつての鋳造技術では砲身を鉄で製造する場合は材質を均一にできず、砲身が破裂する事故が多発した。そのため大砲は鉄製から青銅製へと"進化"していった。しかしその後の技術発達において、鉄製であっても材質を均一に砲身を鋳造する事が可能になり、再び鉄製の大砲が登場するが、日本では青銅砲の段階で技術が停滞したままであった。反射炉による鉄製砲の製造は、日本にとって鎖国下の技術停滞、開国による技術革新の象徴的な出来事となった。 なお、反射炉では、鉄製のみならず青銅製の砲も製造された[2]。 すでに反射炉が普及していた同時期のヨーロッパでは、生産性の高い転炉 (convertor) が出現したことから、日本での歴史的評価のように重要視はされてはいない。 現代反射炉は20世紀に入り官営八幡製作所が操業を開始、圧延工程のロールを造るため復活した。鮎川儀介の戸畑鋳物(後の日立製作所)も追従し、反射炉によるロール製造を開始した。関東大震災後の鋼材需要増加で大谷重工業 日本ロールも、反射炉によるロール製造販売に参入、日立製作所は東洋一のロール工場を設立した。戦中、平炉メーカーの川崎製鉄(知多)と淀川製鋼所は自社向けロールの製造のため反射炉を建造し、戦中の反射炉稼働は10数基に及んだ。 戦後反射炉は倍増、30数基が稼働し大活躍をした。その結果日本の粗鋼生産量は1993年から1996年の4年間、遂に世界一になった。その後中国とインドに抜かれ3位の座にいるが[要出典]、技術を含めた総合力で世界一と評価されている[要出典]。参照<図解 世界と日本の粗鋼生産量の長期推移><図解 戦後70年 鉄鋼産業の戦後の歩み> 1997年二酸化炭素削減の京都議定書採択により、反射炉は高周波誘導炉に移行せざるを得なくなり、2008年淀川製鋼所4号機の廃炉をもって、一世紀に亘り活躍した反射炉は鉄鋼産業から姿を消した。 21世紀に入っても福島県いわき市の小名浜製錬製錬所や回収された金属の精錬等で使用されている[3]。バーナーの炎が壁面に沿って回るので湯(溶融した液体状の金属)に熱が均一に伝わり、攪拌作業でも湯全体を隅々までしっかりと混ぜることができるため酸化物や不純物を取り除く精錬作業に向いている。反面、構造上、上部の開口部の空気と接する表面積が広いため、アルミニウム、ケイ素など酸化しやすい元素や亜鉛のように消耗しやすい元素を含む材質の熔解に適していない。一方アルミ合金産業では反射炉が多用されるようになった。 実際に稼働した反射炉で唯一現在も残っているのが韮山反射炉である。 年表

遺構など

脚注注釈

出典

関連項目外部リンク

|