|

不可能な色

不可能な色(ふかのうないろ)は、通常色覚と定義づけられるような、様々な波長と強度の可視光線の組み合わせからなる光から直接知覚される色ではなく、目の錐体細胞の状態がある条件を満たした時だけ見ることができる色である。可視光線と対応しないこうした色は現実世界を認識する上で邪魔になり、自然状態では極力見えないように抑制されているため、不可能な色を明確に知覚するためには視覚に対して人工的な操作を行う必要がある。 種類不可能な色には大きく2つの種類が存在する。

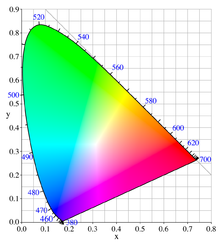

Imaginary Color(想像上の色) Imaginary Color(想像上の色)とは、左右の目の錐体細胞が特定の状態にある時に脳が知覚するものの、可視光線の波長の範囲では生み出すことの出来ない錐体細胞の反応量の組み合わせに対応する、色空間上の点として定義づけられる色である[2]。したがって、物理的に存在する物体はimaginary colorを持ちえない。 M錐体(3種類の錐体細胞のうち、中波長領域に感度を持つもの = middle-wavelength)が感度を示す波長領域は、S(短波長 = short-wavelength)錐体やL(長波長 = long-wavelength)錐体のそれと重なり合っている。したがって、M錐体が反応する波長の光は、S錐体やL錐体に対してもある程度の刺激を与えることになる。したがって、(一部の赤外線などは別として)一種類の錐体細胞だけに刺激を与えるような波長や分光分布は存在しない。しかし仮にM錐体のみが反応を示すような場合があったとすれば、脳は物理的に可能な緑よりも「より鮮やかな」緑を知覚することになる。そのような光は、可視光のうち赤や青といった緑以外の波長領域が負の値となるようなスペクトラムを持つということを意味し、実際には不可能である。そのような「超緑」は、例えばCIE 1931色空間の色度図上においては、緑色のついた領域のさらに上側の領域として定義づけることが出来る。[独自研究?] 色空間における虚色→詳細は「色空間」を参照

色空間を定義する数学的記述には、虚色(きょしょく, 英: imaginary color)と呼ばれる実在しない色がよく登場する[3][4]。 RGB色空間では、R、G、Bの3つの原色の加法混色でさまざまな色を表現する。CIE 1931 色空間のxy色度図上で色を表示すると、2つの色の加法混合の結果の色は、2色を結ぶ直線上の間に来る。したがって任意の3色を混合する場合、3色を結んでできる三角形の内側が混色で生じる色となる。この3つの原色によって形成される三角形を色域と呼ぶ。色域の外側の色は、選択した原色を混合しても得られない。 そこで原色を決めるにあたって、しばしばこの色域と呼ばれる三角形をなるべく広くすることが目標となる。しかし、人に見えるすべての色、実在色の領域はカーブをもつ馬蹄形のため (図を参照)、この領域全体をカバーする3つの色は現実には存在しない。このため、すべての領域をカバーするために実在色の領域外にある虚色が原色として選択されることがある。虚色は存在しないが、虚色の混色によって実在色を表現するということが数学的に可能であり、便利である。 虚色は、CIE 1931 XYZ色空間などで使用されている。 Chimerical Color(キメラ色) Chimerical color(キメラ色)とは、鮮やかな色を錐体細胞が疲労を起こすまでじっと見つめ続け、その錐体細胞の感度が変化した後に著しく異なる色を見たときに感じる色である。例えば、原色を見つめ続けたあとに白を見ると、その反対色を残像として見ることが出来る。キメラ色は、片目でも両目でも見ることができ、実際には不可能ななずの色の組み合わせ(補色同士や、無彩色と有彩色)を同時に知覚できるようなものをいう。また可視光線が形成する色空間の範囲外の色を知覚する事もある。本来、可視光線と対応しないこのような色は生活の邪魔になるため知覚されるべきではないが、視覚の構造や反応速度の限界によりノイズ,ゴースト,残像,視野全体の色調の狂いのような見え方で知覚されうる。逆に言えば、既知の色空間の外側にも様々な色が存在する可能性を示唆している。キメラ色には以下のようなものがある。

脚注

関連項目 |