|

Β酸化β酸化(ベータさんか)とは脂肪酸の代謝において脂肪酸を酸化して脂肪酸アセチルCoA(fatty acetyl-CoA; 脂肪酸と補酵素Aのチオエステル)を生成し、そこからアセチルCoAを取り出す代謝経路のことである。β酸化は4つの反応の繰り返しから成り、反応が一順するごとにアセチルCoAが1分子生成され、最終生産物もアセチルCoAとなる。脂肪酸アシルCoAのβ位において段階的な酸化が行われることからβ酸化と名付けられた。β酸化は脂肪酸の代謝の3つのステージ(β酸化、クエン酸回路、電子伝達系)の最初1つであり、生成されたアセチルCoAはクエン酸回路に送られ、CO2へと酸化される。動物細胞では脂肪酸からエネルギーを取り出すための重要な代謝経路である。植物細胞においては発芽中の種子の中で主に見られる。1904年ヌープによって発見された。 脂肪酸の動員生物がエネルギーを取り出すために利用する脂肪酸やグリセロールは、脂肪細胞に貯蔵されたトリアシルグリセロールなどのエステルから得る[1]。トリアシルグリセロールは細胞中に脂質滴として凝集しているため、細胞質の浸透圧を上げることなく存在でき、また水和もされない。また同じ質量のたんぱく質や糖質の2倍以上の完全酸化エネルギー(有機物を二酸化炭素と水まで酸化したときに得られるエネルギー)を持っている[2]。このようにエネルギー貯蔵物質としては極めて優れているが、その水に対する極端な不溶性は酵素によって代謝される際に障害となる。脂質滴のトリアシルグリセロールをエネルギー生産のために各組織(骨格筋、心臓、腎皮質など)に運ぶ際は次の手順が踏まれる。

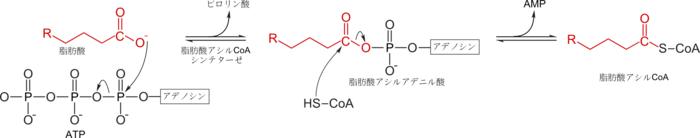

このように各細胞に取り込まれた後、脂肪酸の活性化、β酸化を経て、アセチルCoAが生成されるのである。 脂肪酸の活性化とミトコンドリア内への輸送 細胞内に取り込まれた脂肪酸は、その安定なC-C結合を克服するため、ミトコンドリア外膜の細胞質側に存在する酵素アシルCoAシンテターゼ (acyl-CoA synthetase) により触媒され、次の反応によって活性化される。 脂肪酸 + CoA + ATP 脂肪酸アシルCoA + AMP + PPi アシルCoAシンテターゼは脂肪酸チオキナーゼ (fatty acid thiokinase)と も呼ばれる。この反応は2つのステップで起こる。まず脂肪酸のカルボン酸イオンがATPのリン酸(β、γリン酸)と置換することで脂肪酸アシルアデニル酸 (fatty acyl adenylate) とピロリン酸 (PPi)が生成する。次に補酵素Aのチオール基がアシル基の炭素を求核攻撃し、脂肪酸アシルCoAとAMPを生成する。脂肪酸アシルCoAは高エネルギー化合物の一種であり、脂肪酸と補酵素Aに加水分解したときの標準自由エネルギー変化は ΔG'° −31 kJ/molである。生成した脂肪酸アシルCoAはミトコンドリア内膜(植物の場合、グリオキシソームという細胞内小器官の場合もある)に運搬され、β酸化を受けるか、若しくは細胞質ゾルでの膜脂質の合成に利用される。 ミトコンドリア内膜はアシルCoAを直接透過しないため、カルニチン(膜中に保持される補因子様物質、ビタミンBTといわれていたこともある)が脂肪酸アシル運搬体の役割を果たす(動植物共通)。脂肪酸アシルCoAはカルニチンと一時的に結合し、脂肪酸アシルカルニチンを生成する。この反応はミトコンドリア外膜に埋め込まれたカルニチンアシルトランスフェラーゼI (carnitine acyltransferase I) により触媒される。脂肪酸アシルカルニチンは膜間スペースで生成される場合と外膜の細胞質ゾル側で生成する場合が考えられるが、今のところどちらの機構であるのかよく分かっていない。脂肪酸アシルカルニチンはアシルカルニチン/カルニチントランスポーター (acyl-carnitine/ carnitine transporter) を介する促進拡散により内膜を通過し、マトリックス内に移行する。そして脂肪酸アシル基が内面に局在する酵素カルニチンアシルトランスフェラーゼII (carnitine acyltransferase II) の触媒により、カルニチンからミトコンドリア内に存在する補酵素Aに転移されることで、脂肪酸アシルCoAが再生する。遊離のカルニチンはアシルカルニチン/カルニチントランスポーターを介して再び膜間スペースへと移動する[2]。このような脂肪酸アシルCoAも輸送系をカルニチンシャトルという。ミトコンドリア内に入った脂肪酸アシルCoAはマトリックス内の酵素によって酸化を受ける。 β酸化反応および酵素群β酸化反応は4段階の反応の繰り返しからなり、一順する毎に脂肪酸アシル鎖のカルボキシ末端から2炭素がアセチルCoAとして分離していく。たとえば炭素数が偶数の脂肪酸であるパルミチン酸 (C16) はパルミトイルCoAとしてミトコンドリア内で酸化を受け、これらの反応を7順し、アセチルCoA (CH3CO-S-CoA) を7分子生産する。さらに最後に残された2炭素もアセチルCoAであるため、反応全体では8分子のアセチルCoAが生産される。炭素数が奇数の脂肪酸も同じように反応が進み、アセチルCoAのほか、炭素数3個のプロピオニルCoA (CH3CH2CO-S-CoA) を生じる。このように、β酸化は炭素数に関わらず機能する。 β酸化の4つの酵素と前述アシルCoAシンテターゼを総じてβ酸化酵素群と呼ぶ。

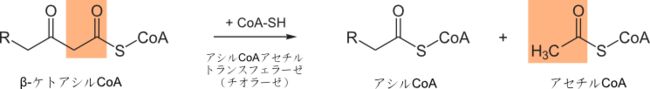

アシルCoAデヒドロゲナーゼ以下4つの酵素が触媒するβ酸化の各段階について詳しく述べる。下記の反応はin vivo内では酸化方向のみに起こるが、in vitroでは可逆的である。 段階1: FADによる酸化 最初の段階はアシルCoAデヒドロゲナーゼ (acyl-CoA dehydrogenase) による酸化反応である。この反応においてα炭素とβ炭素の間に二重結合が形成され、trans-Δ2エノイルCoAができる。Δは二重結合の位置を表す。哺乳類には4種類のアシルCoAデヒドロゲナーゼのアイソザイムが存在し、それぞれ短鎖、中鎖、長鎖、超長鎖のアシル鎖に対して特異的に作用する[1]。二重結合が形成されることで電子がこれらの酵素の補欠分子族であるFADに移り、すぐにミトコンドリア呼吸鎖に送られる。電子伝達フラビンタンパク質 (ETF) と呼ばれる水溶性のタンパク質に結合した別のFADがこの電子を捕捉する[2]。 段階2: 水和 第二の段階では、エノイルCoAヒドラターゼ (enoyl-CoA hydratase) が触媒する反応により、前段階で形成された二重結合にH2Oが付加され、β-ヒドロキシアシルCoA (β-hydroxyacyl-CoA, 3-hydroxyacyl-CoA) となる。この反応は立体特異的に進み、L体のみが生成する。 段階3: NAD+による酸化 3段階目は3-ヒドロキシアシルCoAデヒドロゲナーゼ (3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase) が触媒する反応によってL-β-ヒドロキシアシルCoAが酸化され、β-ケトアシルCoA (β-ketoacyl-CoA) ができる。この酵素はβ-ヒドロキシアシルCoAのL体のみに作用する。この反応はNAD+依存である。NAD+に電子が移り、NADHができるが、その電子は電子伝達系の複合体Ⅰに渡される[2]。 段階4: チオール開裂 前3つは比較的安定なC-C結合を不安定化させるための反応である[2]。最後はβ-ケトアシルCoAチオラーゼ (3-ketoacyl-CoA thiolase;チオラーゼ、β-ケトチオラーゼ、アセチルCoA-アセチルトランスフェラーゼなどとも) の触媒する反応により、β-ケトアシルCoAと補酵素Aがチオール開裂 (thiolysis) を起こし、2炭素分短くなった脂肪酸アシルCoAとアセチルCoAが生成する。補酵素Aのチオール基 (-SH) がβ-ケトアシルCoAのカルボニル炭素を求核的に攻撃することでα-β炭素間が開裂する。 炭素鎖が短くなった脂肪酸アシルCoAは次のβ酸化の第1段階の基質となり、脂肪酸アシル鎖の部分がすべてアセチルCoA (またはプロピニルCoA)に酸化されるまで反応は繰り返される。先ほど例に出したパルミチン酸では全体の反応式は次のように表せる。

プロピオニルCoAの酸化経路奇数個の炭素鎖を持つ脂肪酸の酸化では最後にプロピオニルCoA (C3) が生産される。プロピオニルCoAは別の代謝経路で脱炭酸されてアセチルCoAとなり、クエン酸回路などの反応系に組み込まれる。また一部はアラニン合成に使用される。 プロピオニルCoAはまずプロピオニルCoAカルボキシラーゼの作用でカルボキシ化され、D-メチルマロニルCoAが生成し、同時に1分子のATPが消費される。この酵素は補因子としてビオチンを含有する。この反応ではまずCO2(またはのそ水和型イオン HCO3-)がビオチンによって活性化さる。このエネルギーはATPの高エネルギーリン酸結合から得られる。続いてD-メチルマロニルCoAエピメラーゼの作用により、D-メチルマロニルCoAがL-メチルマロニルCoAに変換される。そしてメチルマロニルCoAムターゼの作用により、隣接する炭素原子の置換基(-S-CoA と -O-)が交換され、クエン酸回路で利用することのできるスクシニルCoAが生成される。この酵素は補酵素としてビタミンB12に由来する5-デオキシアデノシルコバラミン(補酵素B12)を必要とする。また生成物の一部はカタプレロティック反応で取り除かれるため、すべてがクエン酸回路で代謝されるわけではない。 奇数個の炭素からなる脂肪酸は、主に植物やある種の海洋生物から見つかっている。またウシなどの反芻動物は、第1胃で行われる糖質の発酵によって大量のプロピオン酸を生産する[2]。 不飽和脂肪酸の酸化経路 いままで説明したβ酸化の機構はパルミチン酸やステアリン酸などの飽和脂肪酸 (炭素鎖が単結合のみでつながっている脂肪酸) のみに当てはまるものである。しかし、動物や植物のトリアシルグリセロールやリン脂質に含まれる脂肪酸の多くは不飽和脂肪酸で、炭素鎖に1つ以上のシス型二重結合を持っている。しかしエノイルCoAヒドラターゼはΔ2-エノイルCoAのトランス型二重結合を水和する酵素であり、シス型の場合は基質になりえない。よって飽和脂肪酸の酸化に係わる4つの酵素のほかにさらに2種類の酵素が必要になる。この2つの酵素が触媒する反応について、cis-Δ9, cis-Δ12の二重結合を有するリノール酸を例に説明する。 リノール酸はリノレオイルCoA (リノレイルCoA) としてβ酸化のサイクルに入り、一連の反応を3回通過して3分子のアセチルCoAと、cis-Δ3, cis-Δ6に二重結合をもつジエノイルCoA (C12) を生成する。そしてΔ3, Δ2エノイルCoAイソメラーゼ (Δ3,Δ2-enoyl-CoA isomerase) の触媒する反応で異性化され、cis-Δ3二重結合がtrans-Δ2に変換される。こうして生成されたtrans,cis-Δ2,6ジエノイルCoAはβ酸化の酵素反応を一回受け、さらに第1段階の酵素であるアシルCoAデヒドロゲナーゼの作用を受けることで、trans,cis-Δ2,4ジエノイルCoA (C10) となる。このように2つの二重結合が1つの単結合によって隔てられた構造を共役ジエンといい、電子の非局在化により安定化されている[3]。つまり水和しにくい。そこでNADPH依存性の2,4-ジエノイルCoAレダクターゼ (2,4-dienoyl-CoA reductase) が触媒する還元反応によって、1個の二重結合をもつtrans-Δ3-エノイルCoAに変換される。この生成物はΔ3, Δ2エノイルCoAイソメラーゼの基質となる。こうしてまた二重結合がΔ2の位置に変換され、引き続きβ酸化の反応を通過する。最終的にアセチルCoAが9分子生産される [1][4]。 オレイン酸 (C18) など二重結合が1つだけある脂肪酸の場合、2,4-ジエノイルCoAレダクターゼが働く必要がないため、エノイルCoAイソメラーゼによる異性化のみを受ける。また、二重結合がトランス型となっているトランス脂肪酸は異性化する必要すらなく、β酸化により代謝される。 β酸化の生理学的役割β酸化は最終産物として大量のアセチルCoAを生産するが、アセチルCoAは様々な代謝系に用いられる汎用性に富んだ物質である。アセチルCoAの担う反応には以下のようなものがある。 このうち、主要代謝系がクエン酸回路の組み込みであり、パルミチン酸 (C16) 1分子が、クエン酸回路、電子伝達系と酸化的リン酸化を経て完全酸化されることにより、NADHとFADH2のP/O比がそれぞれ2.5と1.5とすればATP108分子が合成されることになる。この代謝は真核細胞ではミトコンドリア内で、原核細胞では細胞質内で行われる。脂肪酸モル辺りのATP合成量が糖などより多いことが良く理解できる(グルコースの完全酸化では38分子程度)。 関連項目参考文献

|