|

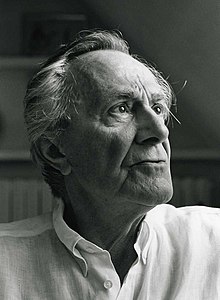

Jean-François Lyotard Jean-François Lyotard (* 10. August 1924 in Versailles; † 21. April 1998 in Paris) war ein französischer Philosoph und Literaturtheoretiker. Bekanntheit erlangte er vor allem als Theoretiker der Postmoderne. Lyotards Schriften lassen sich grob in drei Phasen einteilen: frühe phänomenologische, politische und Schriften, die auch den Strukturalismus kritisieren. Es folgte eine Auseinandersetzung mit libidinösen Fragen. In seinem Spätwerk wandte sich Lyotard dann dem Postmodernismus und dem Problem des Anderen zu. Trotz der Vielzahl der von ihm behandelten Themen lassen sich einige Grundpositionen Lyotards ausmachen. So geht er nicht von einer Allmacht der Vernunft aus, sondern widmete sich auch den nicht-rationalen, triebhaften Strukturen des menschlichen Wissens und Verhaltens. Er wies den Humanismus in seiner klassischen Form zurück sowie das menschliche Subjekt als Träger des Wissens und der Erkenntnis. Ein Gesellschaftsverständnis im Sinne eines ewigen Fortschritts hielt Lyotard aufgrund des technologischen, gesellschaftlichen und kulturellen Wandels des späten 20. Jahrhunderts für überholt. Seine philosophischen Ansichten hatten für ihn auch auf dem Gebiet der Politik weitreichende Folgen. Wenn sich denn die reale Welt niemals mittels der Vernunft in ihrer Gänze repräsentieren lässt, dann erscheint eine Politik als überholt, die ihre Entscheidungen auf Grund der Annahme trifft, sie habe den Überblick über „die Realität“. LebenLyotard wurde 1924 in Versailles geboren. 1950 legte er seine agrégation (Staatsexamen) in Philosophie ab. Als Ausgangspunkt seines philosophischen Werdegangs gilt Edmund Husserl, zu dessen Phänomenologie Lyotard die Darstellung La Phénoménologie verfasste. Lyotard unterrichtete zunächst Philosophie an verschiedenen Oberschulen, darunter von 1950 bis 1952 in Algerien (damals noch Teil der französischen Republik). Von 1954 bis 1966 war er Mitglied in der von Cornelius Castoriadis und Claude Lefort gegründeten Gruppe Socialisme ou barbarie („Sozialismus oder Barbarei“) von linken französischen Intellektuellen, die sich 1949 in Abgrenzung zum sowjetischen Sozialismus-Modell gebildet hatte. In der gleichnamigen Zeitschrift veröffentlichte er 13 Artikel, die sich bis auf einen alle mit dem Algerienkrieg beschäftigten.[1] Die Gruppe zerstritt sich, und Lyotard trat 1966 aus: „Eine Periode meines Lebens war beendet, ich verließ den Dienst der Revolution, ich machte etwas anderes, ich hatte meine Haut gerettet.“[2] Ab 1968 war er als Professor der Philosophie an der Universität Paris VIII (Vincennes, Saint-Denis) und anderen Hochschulen (u. a. Sorbonne und Nanterre) tätig. Später unterrichtete er Kritische Theorie an der University of California, Irvine sowie Französisch und Philosophie an der Emory University in Atlanta und an der Yale University. Lyotard gründete zusammen mit Jacques Derrida das Collège international de philosophie in Paris. 1971 wurde er zum Docteur des lettres habilitiert. 1987 wurde er emeritiert. Lyotard hatte aus seiner ersten Ehe mit Andrée May zwei Töchter, die Psychoanalytikerin Laurence Kahn und die Philosophin Corinne Enaudeau. Mit seiner zweiten Ehefrau, Dolorés Djidzek-Rogozinski, hatte Lyotard einen Sohn, David. WerkDas postmoderne Wissen Jean-François Lyotard veröffentlichte 1979 die Studie Das postmoderne Wissen (Originaltitel: La condition postmoderne), die er als Auftragsarbeit für den Universitätsrat der Regierung von Québec geschrieben hatte. Er beschäftigt sich darin mit dem Wissen in „postindustriellen“ Gesellschaften. In der gleichen Arbeit legte er seinen Begriff der Postmoderne dar. Lyotard unterscheidet zwei Formen von Wissen:

Wissenschaft sah Lyotard also als neue Wissensform, die mit dem Problem der eigenen Berechtigung konfrontiert ist. Dafür schlug er zwei mögliche Legitimationserzählungen vor:

Nach Lyotard gelingt es beiden „großen Erzählungen“ nicht, eine allgemein verbindliche wissenschaftliche Rationalität zu legitimieren, wie dies etwa die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorien der Aufklärung, des Humanismus und einiger Vertreter idealistischer Philosophie postuliert hatten. Derartige Projekte fasste er unter dem Ausdruck „Moderne“ zusammen. Die spekulativ-philosophische Legitimation zerfalle, indem sie erkenne, dass ihr zentrales Prinzip, das Leben des Geistes, auch nur eine Interpretation unter vielen sei. Die emanzipatorische Legitimation sei unhaltbar, da sie die Verbindlichkeit ihrer eigenen Regeln nicht herleiten könne. Auch könne sie zu ästhetischen und praktisch-moralischen Fragen keine Stellung beziehen. Das Projekt der „Moderne“ sei daher gescheitert. Die „großen Erzählungen“ müssten aufgegeben werden. An ihre Stelle trete eine Vielfalt von Diskursen, die mit je eigenen Regeln der Konstitution und Verknüpfung von Aussagen folgen und mit eigenen Kriterien der Rationalität und Normativität einhergehen können. Lyotard beschrieb diese Diskurse als isolierte „Sprachspiele“.[3] Diese Beschreibung griff ein Konzept von Ludwig Wittgenstein auf. Wittgenstein hatte den Ausdruck „Sprachspiel“ als ein heuristisches Instrument verwendet, um bestimmte einfache Elemente menschlicher Kommunikation zu analysieren.[4] Man kann Wittgenstein die These zuschreiben, dass an einem Sprachspiel in einem umfassenden Sinne teilzuhaben und dieses zu verstehen heißt, an einer Lebensform teilzuhaben, und dass der Gebrauch eines Sprachspiels nicht angemessen beschreibbar ist, ohne auch die Begriffe zu gebrauchen, die innerhalb eines bestimmten Sprachspiels verwendet werden. Die Frage nach der Anzahl wäre allerdings für Wittgenstein sinnlos gewesen.[5] Lyotard übertrug Wittgensteins Relativierung von Aussagekriterien auf Sprachspiele und Lebensformen und betonte, dass zwischen stark unterschiedlichen Sprachspielen keine Möglichkeit eines wechselseitigen Verstehens oder Kritisierens bestehe. Eine solche Situation nannte Thomas S. Kuhn bezüglich unterschiedlicher wissenschaftlicher Theorien „inkommensurabel“ (ohne gemeinsames Maß) (Kuhn selbst sprach nicht von Theorien, sondern von „Paradigmen“, um mehr Bedingungen als im klassischen Theoriebegriff zu erfassen). Dabei verstärkte Lyotard das Bild des Spiels noch, indem er diesem die Bedeutung von Kampf gab.[6] Lyotard nimmt daher auch eine Vielfalt von Diskursformationen an, die er als nicht ineinander „übersetzbare“ Sprachspiele oder als „inkommensurable Vernunftarten“ bezeichnet. Es gebe keinen integrierenden „Metadiskurs“.[7] Möglich seien allerdings Übergänge, Brückenschläge zwischen den Diskursen. Lyotard beschrieb diese Operation mit dem Bild eines Admirals, der Expeditionen von einer Insel zu einer anderen unternimmt, aber keine eigene Operationsbasis besitzt, lediglich das Hauptmeer, den Archipelagos.[8] Man hat Lyotard zugeschrieben, eine absolute Differenz vertreten zu haben, die Konflikte unvermeidlich und unlösbar mache. Eine solche Position ist von einigen Autoren, die gemeinhin der „Postmoderne“ zugerechnet werden, kritisiert worden.[9] Gegen die gescheiterten Ansprüche allumfassender Erklärungen und Rahmentheorien setzt Lyotard allerdings eine Form der Vernunft, die sich situationsspezifisch selbst die Regeln gibt. Damit adaptiert er Kants Begriff der „Urteilskraft“. Bei Kant sollte diese der Ästhetik zugeordnete basale Funktionsweise der Vernunft den Brückenschlag zwischen theoretischer und praktischer Philosophie ermöglichen, was in Kants System bedeutete: zwischen Beschreibungen der Realität, die notwendigen Gesetzen folgen, und Beschreibungen des Handelns, welche die Zuschreibung von Freiheit voraussetzen. Der Urteilskraft nun bediene sich, so Lyotard, im obigen Bilde gesprochen, der zwischen den Diskurs-„Inseln“ verkehrende Kapitän, konkret: das Individuum, das „auf sich selbst zurückgeworfen“ sei und „kleine Erzählungen“ in Form überraschender und neuer Spielzüge erfinden müsse. Dieser begrenzte Freiheitsraum jedenfalls, so Lyotards Diagnose, verbleibe in modernen Gesellschaften, die durch einen Diskurs der Macht geprägt seien, der ein Effizienz-Spiel der Technik und den Zugang zu Wissen kontrolliere. Für Jean-François Lyotard erfüllt dabei eine Paralogie die Funktion der postmodernen Legitimierung des Wissens. Die Paralogie ermöglicht durch Unschärfen und Fehlschlüsse die Aufmerksamkeit vom gewöhnlichen Denken auf die Regeln, nach denen die jeweiligen Diskurse geführt werden, zu verschieben:

– Lyotard[10] Politische ImplikationenDie Überlegungen Lyotards haben politische Implikationen. Beispielsweise zählte er zu den gescheiterten „Rahmenerzählungen“ auch den Marxismus. Theorieansätze wie Habermas’ Theorie des kommunikativen Handelns kritisierte er als „Vereinheitlichungstheorien“. Ein pluralistischer Liberalismus erschien ihm als einzig verfügbarer theoretischer Rahmen angesichts der zur Koexistenz verurteilten „unübersetzbaren Diskurse“. So stellt sich Lyotards Philosophie als Versuch dar, Aufklärung und Vernunft (und deren Tradition) zu retten – etwa vor dem neuerlichen Einbruch der Religion ins Politische.[11] Ästhetik – Das ErhabeneLyotards Ästhetik[12] bezieht sich auf die Kantische Begriffsbestimmung des Erhabenen. Kant hatte mit seiner Kritik der Urteilskraft den problematischen Brückenschlag zwischen den Reichen von Natur und Freiheit, Theorie und Praxis versucht. Während das Schöne – so Lyotards Lesart – das Versprechen einer Einheit des Subjekts gewähre, werde diese im Erhabenen unterminiert. Tatsächlich hatte Kant unter dem Erhabenen eine Überwältigung des Verstandes verstanden: der Gegenstand sprengt im Mathematisch-Erhabenen jedes ihm verfügbare Maß und überschreitet im Dynamisch-Erhabenen gewaltsam die Macht des Subjekts. Während Kant auch hier das Subjekt auf die Freiheit seiner eigenen Vernunft zurückgeworfen sah, betonte Lyotard die Brüchigkeit des Subjekts und die Grenzen seiner Erkenntnis. Im Anschluss daran formulierte er eine Ästhetik des Undarstellbaren, die er v. a. im Werk Barnett Newmans exemplifiziert fand. Kant hatte das Gefühl des Erhabenen gegenüber dem Großen als eines beschrieben, das aus Schmerz und Freude besteht. Erhabene Gegenstände, etwa ein Gebirgszug, können von uns nicht mittels der Sinne gänzlich aufgenommen werden, da sie zu groß sind. So bleibt uns nur, ihre Idee in der Vernunft auszubilden. Ein Versuch, der uns Freude bereite. Lyotard weitete nun diesen Ansatz auf alle Gegenstände aus, nicht nur auf die großen: Alles, was sich von uns nicht sprachlich zur Darstellung bringen lasse, könne das Gefühl des Erhabenen hervorrufen. Damit zeigten jene Dinge zugleich die Grenzen des Subjekts, welches sich ihrer nicht mit der Vernunft bemächtigen kann. Lyotard plädierte dafür, Ästhetik und Politik strikt zu scheiden, weil deren Konvergenz stets in den Faschismus münde – ob nun in einen linken oder rechten. Darin stand er Theodor W. Adorno nahe, den er ansonsten heftig kritisierte, weil er aufklärende Kritik vorsätzlich „folgenlos“ betriebe. Das InhumaneLyotard wies den klassischen Humanismus vor allem deshalb zurück, weil er den Menschen entweder auf ein Bild festlege, oder paradoxerweise annehme, dass das Humane etwas sei, was jedem Menschen von Geburt an zukomme, und dann doch wieder fordert, dieses erst durch den Terror der Bildung zu verwirklichen. Warum, so Lyotards Frage, wo doch das Humane uns allen eigen ist, müssen wir es dann erst durch Bildung gewinnen? Mit dem Begriff des Inhumanen beschrieb Lyotard all jene Dinge, die der Humanismus aus seiner Definition des Menschen ausgeklammert hat. Lyotard versuchte, sie fruchtbar zu machen, als etwas, das unser Selbstverständnis immer wieder in Frage stelle. Lyotard entwickelte ein Science-fiction-Gedankenexperiment, welches in 4,5 Milliarden Jahren, zum Zeitpunkt der Explosion der Sonne, stattfände. Sollte sich dann die menschliche Spezies durch technische Mittel in die Lage versetzen können, auch ohne die Erde als Planeten zu leben, was bliebe dann noch von der „Menschlichkeit“? Alles, was für unsere heutige Bestimmung dessen, was menschlich ist, von Bedeutung ist, würde bei einem außerplanetaren Leben wegfallen. Lyotards Meinung hierzu blieb gespalten: Einerseits kritisierte er die schon heute zu beobachtenden enthumanisierenden Effekte der modernen Technik, andererseits sah er in ihnen die Chance, einen Raum der Möglichkeiten zu eröffnen, da sie den Menschen nicht auf ein Bild festschreiben. KritikEs gibt drei Hauptkritikpunkte an Lyotards Werk. Jeder fällt mit einer Denkschule zusammen. Jacques Derrida und Jean-Luc Nancy haben Dekonstruktionen von Lyotards Werk geschrieben (Derrida 1992; Nancy 1985).[13] Sie konzentrieren sich auf Lyotards postmodernes Werk und insbesondere auf Der Widerstreit. Ein Widerstreit hängt von einer Unterscheidung zwischen Gruppen ab, die ihrerseits von der Heterogenität von Sprachspielen und Diskursgenres abhängt. Warum sollten diese Unterschiede gegenüber einer endlosen Aufteilung und Rekonstruktion von Gruppen privilegiert werden? Indem er sich auf spezifische Unterschiede konzentriert, wird Lyotards Denken übermäßig abhängig von Unterschieden; zwischen Kategorien, die als fest und wohldefiniert gegeben sind. Vom Standpunkt der Dekonstruktion aus betrachtet, gibt Lyotards Philosophie illegitimen Kategorien und Gruppen zu viel Kredit. Jedem Unterschied liegt eine Vielzahl von weiteren Unterschieden zugrunde; einige davon werden das Überschreiten der ersten Trennungslinie beinhalten, andere werden die Integrität der ursprünglich getrennten Gruppen in Frage stellen.[14] Manfred Frank (1988) hat die Kritik der Frankfurter Schule am genauesten formuliert. Er greift Lyotards Suche nach Spaltung statt Konsens mit der Begründung an, dass es sich um einen philosophischen Fehler mit schwerwiegenden politischen und sozialen Auswirkungen handelt. Lyotard hat nicht bemerkt, dass eine Grundbedingung für Konsens auch eine Bedingung für die erfolgreiche Kommunikation seines eigenen Denkens ist. Es ist ein performativer Widerspruch, eine Erklärung abzugeben, die an unsere Vernunft im Namen einer Differenz appelliert, die sich ihr angeblich entziehen soll. Indem er also ein falsches Argument gegen einen rationalen Konsens vorbringt, spielt Lyotard den irrationalen Kräften in die Hände, die oft zu Ungerechtigkeit und unterschiedlichen Zielen führen. Schlimmer noch, er ist dann nur in der Lage, diese Ungerechtigkeit zu bezeugen, anstatt eine gerechte und rationale Lösung vorzuschlagen.[15] Von einem nietzscheanischen und deleuzianischen Standpunkt aus (James Williams 2000) hat Lyotards postmoderne Philosophie eine Wendung hin zu einem destruktiven modernen Nihilismus genommen, den sein Frühwerk vermeidet. Das Andere und das Erhabene sind negative Begriffe, die einen schweren Pessimismus in den Kern von Lyotards Philosophie einführen. Beide Begriffe ziehen Linien, die nicht überschritten werden können, und doch markieren sie die Schwelle dessen, was für die Philosophie am wertvollsten ist, was zu bezeugen ist und ihr eigentliches Anliegen. Es ist nicht möglich, dem Erhabenen wiederholt ein Ohr zu leihen, ohne wegen seiner Flüchtigkeit in Verzweiflung zu geraten. Wann immer wir versuchen zu verstehen oder gar zu memorieren: Die Tätigkeit der Bezeugung durch das Erhabene kann nur etwas sein, das sich nun verflüchtigt hat und das wir nicht einfangen können.[16] Werke (in Auswahl)

Literatur

WeblinksCommons: Jean-François Lyotard – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

|

||||||||||||||